ТОП просматриваемых книг сайта:

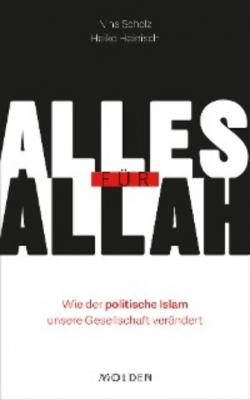

Alles für Allah. Nina Scholz

Читать онлайн.Название Alles für Allah

Год выпуска 0

isbn 9783990405147

Автор произведения Nina Scholz

Жанр Афоризмы и цитаты

Издательство Автор

„Es gibt keinen Islam und Islamismus.

Es gibt nur einen Islam.

Wer etwas anderes sagt, beleidigt den Islam.“

Recep Tayyip Erdoğan, 2008

Wir haben ein Problem mit dem islamischen Mainstream. Dieses „Wir“ umfasst alle, die – unabhängig von Herkunft und Religionszugehörigkeit – in einer freien, pluralistischen und demokratischen Gesellschaft leben wollen. In den vergangenen 40 Jahren ist innerhalb des Islam eine politische Bewegung herangewachsen, die, auf ältere islamische Konzepte zurückgreifend, im Islam ein ganzheitliches Programm sieht, das den einzelnen Menschen sowie Staat und Gesellschaft von Grund auf bestimmen soll. Diese Entwicklung, die der syrische Islamwissenschaftler Aziz Al-Azmeh als „Islamisierung des Islam“ bezeichnete, hat längst auch die muslimischen Communitys außerhalb der islamischen Welt erreicht. Das vorliegende Buch geht diesen Entwicklungen in Europa, insbesondere in Österreich und Deutschland, nach.

Eine wachsende konservative Bewegung innerhalb des Islam stellt die Werte der europäischen Aufklärung und die pluralistische Gesellschaft infrage, betrachtet sie als Zumutung, als Kränkung und als Angriff auf ihre Identität. Anhänger dieser Strömung wollen zwar in Europa leben, aber nicht als Teil der europäischen Gesellschaft, sondern als nach eigenen Regeln lebende Community.

Im Verbund mit islamistischen Organisationen, Islam-Lobbyisten und -Lobbyistinnen zwingen sie so westlichen Gesellschaften jenen Kulturkampf auf, der seit den 1970er-Jahren in der islamischen Welt tobt und diese in eine Krise geführt hat, deren Ausmaß noch nicht absehbar ist. Sie erzwingen im Namen der Religionsfreiheit eine permanente Debatte über den Islam, über religiöse Anliegen und Forderungen, indem sie die Gesellschaft, in der sie leben, immer wieder mit den Regeln und Moralvorstellungen des Islam konfrontieren. Gleichzeitig versuchen sie, jede kritische Debatte über islamische Vorstellungen und die in Europa tätigen Islamverbände zu unterbinden und als rassistisch und „islamophob“ zu diskreditieren. Letztlich geht es ihnen darum, dem Islam eine exklusive Stellung in der Gesellschaft zu verschaffen und für fundamentalistische Communitys Freiräume für ein Leben nach streng islamischen Regeln durchzusetzen. Einem polarisierenden Weltbild folgend, das die Welt in Muslime und „Ungläubige“ einteilt, ziehen sie eine klare Grenzlinie zwischen die Menschen.

Diese Debatten und Auseinandersetzungen sind für europäische Gesellschaften relativ neu, während sie die islamische Welt schon sehr lange beschäftigen. In nahezu allen islamischen Ländern hat eine puritanische islamische Strömung gesellschaftliche Hegemonie erlangt. Wir haben es letztlich mit einer globalen politischen Bewegung zu tun, die von diversen Organisationen und Staaten (vor allem Saudi-Arabien, Katar, Türkei und Iran) getragen wird, die sich oft genug gegenseitig bekämpfen, aber in ihren Utopien Übereinstimmungen aufweisen.

Im Kern laufen diese Utopien auf eine Gesellschaft hinaus, die sich islamischen – als göttlich imaginierten – Regeln unterwirft. Islamisten träumen von einer unter einem Kalifat geeinten idealen islamischen Weltgemeinschaft, von „der Herrschaft Gottes in der ganzen Welt“1, oder, weniger poetisch ausgedrückt, von der Weltherrschaft. Yusuf al-Qaradawi, der Chefideologe der Muslimbruderschaft und wohl einflussreichste Fernsehprediger der arabischsprachigen Welt, offenbarte bereits vor einem Jahrzehnt unverblümt, was in Europa lebende und wirkende Proponenten des politischen Islam antreibt: „Ich erwarte, dass der Islam Europa erobern wird, ohne zum Schwert oder zum Kampf greifen zu müssen – mittels Dawa [Missionierung, Anm.] und durch die Ideologie. Die Muslime müssen zu handeln beginnen, um diese Welt zu erobern.“2

Die Kraft islamistischer Überzeugungen wird von vielen unterschätzt, obwohl die Geschichte reich an Beispielen ideologischer Verblendung, dem Glauben an das vermeintlich „Richtige und Wahre“ und dem daraus resultierenden Eifer ist. Wir brauchen uns nur den Nationalsozialismus, die Beseeltheit seiner Anhänger, die Begeisterung unzähliger Frauen und Männer vor Augen halten, von denen sich allzu viele zu allem bereitfanden. Oder den Fanatismus der Kommunisten unter Stalin, die Verfolgung von Dissens und den Gulag für eine historische Notwendigkeit hielten. Sie alle waren überzeugt, das Richtige zu tun und für eine gerechte Sache zu kämpfen, die am Ende der ganzen Welt zum Heil gereichen sollte.3 Ihre Ideologen meinten, was sie sagten, und ihre Anhänger haben versucht, die Welt in diesem Sinne zu gestalten. Wir sollten davon ausgehen, dass auch die islamistischen Ideologen ernst meinen, was sie sagen, und dass ihre Anhänger ebenso beseelt sind von der Idee, das „gute und richtige Leben“ in die Welt zu tragen. Sie glauben, im Wortsinn, „Alles für Allah“ zu tun. Mit dem Islamismus ist eine neue totalitäre Ideologie in Europa angekommen, die in muslimischen Communitys wachsenden Zuspruch erhält, andererseits jedoch ihre vehementesten Gegnerinnen und Gegner unter denjenigen findet, die selbst oder deren Vorfahren aus islamischen Ländern stammen.

› Europa befindet sich in einer historisch neuen Situation.

Nach langem Ringen hatten westeuropäische Gesellschaften zu einem Konsens des religiösen Friedens gefunden. Dieser Konsens wird durch fundamentalistische Muslime infrage gestellt, die in ihrer Religion nicht alleine eine Anleitung zur persönlichen Lebensführung sehen, sondern ein Regelwerk aus Geboten und Verboten, die gesellschaftlich durchgesetzt werden und dem Islam eine privilegierte Stellung verschaffen sollen. Hinzu kommen extrem patriarchale, gewaltbegünstigende Traditionen innerhalb muslimischer Communitys, die, ob religiösen Ursprungs oder nicht, gegen die Menschenrechte verstoßen, Autoritarismus, der sich auch in Erziehungsmethoden niederschlägt, daraus resultierende Gewaltaffinität, Kompromisslosigkeit und tradierte Frauen verachtende Moral- und Ehrvorstellungen. Diese im heutigen Europa ungewohnte Erfahrung stößt keineswegs nur bei ressentimentbeladenen Teilen der Bevölkerung auf Befremden, Misstrauen und Angst vor religiöser Unduldsamkeit, Intoleranz und Gewalt. Vor ihrer Ausbreitung fürchten sich auch Angehörige anderer Einwanderergruppen und alle Muslime, die es schätzen, frei von Bevormundung durch Tradition oder Religion leben zu können.

Die Gesellschaft scheint in dieser Frage gespalten, was nicht zuletzt damit zusammenhängt, dass das Erkennen von Veränderungen immer auch von der eigenen Lebensrealität abhängt: davon, in welchem Viertel man lebt, in welche Schule die Kinder gehen, welcher gesellschaftlichen Schicht man angehört – kurz gesagt, davon, inwieweit man von den Veränderungen, die der fundamentalistische Islam mit sich bringt, persönlich betroffen ist. So werden die Diskussionen mit Menschen aus Stadtvierteln, deren Kinder in „Problemschulen“ von religiösen Peergroups unter Druck gesetzt werden, anders verlaufen als solche mit Eltern, deren Kinder Privatschulen oder angesehene öffentliche Schulen besuchen und die solchen Konflikten bislang aus dem Weg gehen konnten.

„Tun wir nicht länger so, als stünde kein rosa Elefant im Raum. Er geht nicht weg, wenn wir ihn ignorieren“, schreibt die Schweizer Politikwissenschaftlerin Elham Manea am Ende ihres jüngsten Buches „Der alltägliche Islamismus“.4 Streng islamische Lebens- und Gesellschaftsvorstellungen beeinflussen seit etwa zwei Jahrzehnten zunehmend unser Zusammenleben. Auf die Frage, wie wir als Gesellschaft auf religiös motivierte Forderungen reagieren, auf Moscheen und Koranschulen, in denen zur Segregation vom Rest der Bevölkerung aufgerufen wird, auf islamistische Organisationen und auf Hassprediger, haben Gesellschaft und Rechtsstaat bislang keine angemessene Antwort gefunden. Diesen Problemen, die sowohl rasche Konsequenzen erfordern als auch eine langfristige Strategie, gehen viele politische Entscheidungsträger nach wie vor aus dem Weg; sei es aus Naivität, aus Wunschdenken oder aus wahltaktischem Kalkül.

Die massive Migration aus islamischen Ländern ist ein Novum in der modernen europäischen Einwanderungsgeschichte, obwohl gerade Österreich eine lange Migrationsgeschichte vorzuweisen hat. Spätestens seit 1848 strömten immer mehr Menschen aus verschiedensten Teilen der Habsburgermonarchie in die Hauptstadt Wien, was angesichts der Tatsache, dass damals halb Mitteleuropa zum Habsburgerreich gehörte, zu einem bunten Gemisch aus Menschen verschiedenster Völker führte. Ein echter Wiener ist, wer mindestens eine tschechische Großmutter oder einen ungarischen Großvater hat, behaupten manche. Gängige Familiennamen wie Novak, Swoboda, Novotny oder Horvath legen Zeugnis davon ab.