ТОП просматриваемых книг сайта:

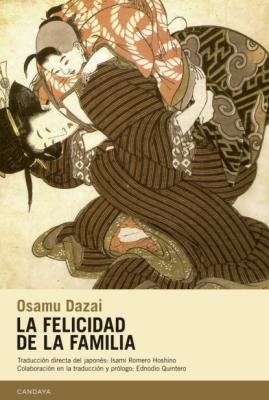

La felicidad de la familia. Osamu Dazai

Читать онлайн.Название La felicidad de la familia

Год выпуска 0

isbn 9788415934998

Автор произведения Osamu Dazai

Жанр Языкознание

Серия Candaya Narrativa

Издательство Bookwire

Desde los años sesenta, el incipiente reconocimiento a Osamu Dazai entre los jóvenes se ha convertido en un auténtico culto, representando Dazai no la figura de un santón laico sino la de un ídolo del rock como Jim Morrison. La popularidad de Dazai lo ha llevado a entronizarse entre los nuevos medios como el manga y el animé, inspirando entre otras la serie Bungo Stray Dogs en la que el protagonista es un apasionado del suicidio. Varios de sus cuentos así como su novela bandera Indigno de ser humano han sido adaptados al cine y también a versiones de manga, un género típicamente japonés en extremo popular. Y como ya lo contamos al comienzo, el 19 de junio, fecha del aniversario de Osamu Dazai, su tumba en el Zenrin-ji es visitada por centenares de sus seguidores. Es posible que Dazai sonría desde el lugar donde se encuentre y que acepte aquel multitudinario homenaje con cierta alegría. Es posible que en mi próximo viaje a Tokio, la ciudad de mis amores, me acerque de nuevo al cementerio del Zenrin-ji y le lleve a Dazai como ofrenda esta traducción de sus cuentos en la que Isami Romero Hoshino y este gaijin hemos puesto todas las ganas y mucho corazón. ¿Sonreirá el adusto y mordaz escritor amado por las mujeres e incomprendido por sus pares? Quizá el tigre no era tan fiero como lo pintaban, pues en su célebre novela la última palabra se le concede a una posadera que mantuvo durante bastante tiempo a un ocioso Yochan, el alter ego de Dazai, y dice así: “El Yochan que conocí era muy dulce e ingenioso (…) era como un ángel, un muchacho excelente”. Amén.

Mérida, 2 de julio de 2016.

La felicidad de la familia

Decir que “los burócratas tienen la culpa” era lo mismo que escribir la frase: “puro, claro y alegre”. Eran unas palabras tan tontas y anticuadas que me hacían sentir como un perfecto idiota. No comprendía cuál era la esencia de esos especímenes que llamamos “burócratas”. No sabía, realmente, lo nocivos que podían ser, no podía captar a ciencia cierta sus matices. Las palabras estaban tan fuera de lugar que ni siquiera despertaban mi interés; indiferencia era lo más parecido a lo que sentía. Las quejas eran simples: los funcionarios son unos tipos arrogantes. En principio pensé que se trataba sólo de eso. Sin embargo, la gente común, esos que llamamos pueblo, suelen ser también tramposos, sucios e insaciables. Traidores, ociosos y oportunistas. Todo lo contrario a los burócratas, que se esfuerzan desde la infancia por estudiar para lograr escapar de los miserables destinos que les aguardan en sus lugares de origen. Memorizan como locos los seis códigos legales, son recatados y ahorrativos, y no les importa que los traten de tacaños. Veneran a sus antepasados muertos, limpian sus tumbas los días de los difuntos. Colocan sus diplomas universitarios, enmarcados con bordes dorados, en los aposentos de sus madres. Son generosos con sus progenitores, y a sus hermanos los tratan con cierta lejana solemnidad. Desconfían de sus amigos más íntimos. Aun cuando trabajen en alguna oficina gubernamental, no dan muestras de odio ni de amor hacia sus compañeros, no sonríen, y se rompen el lomo trabajando como desesperados. Son justos y rectos hasta la muerte. Representan el arquetipo perfecto del buen ciudadano, son magnánimos y espléndidos, no importa que de vez en cuando muestren su odiosa altanería… Comencé a sentir un poco de lástima por los pobres burócratas de este mundo.

Hace un tiempo, cuando me encontraba enfermo, al parecer sin remedio, y me pasaba casi todo el día acostado, decidí prestar atención a ese aparato que llaman radio. Hacía más de diez años que no teníamos un artefacto como ese en nuestra casa. Son aparatos estúpidamente fanfarrones, no tienen ninguna gracia ni muestran ingenio alguno, no inspiran ningún sentimiento de valor, son imprudentes y desvergonzados. Siempre había pensado que no eran más que unos objetos ruidosos de los cuales emanaba un molesto sonido: ga-ga. Durante los ataques aéreos abría la ventana y estiraba el cuello para escuchar la radio de la casa vecina, y de esa manera me enteraba de la presencia de aviones enemigos y de qué había sucedido con ellos. Me informaba de cosas como éstas y le decía a mi familia: “No hay problema”. Así lograba satisfacer nuestra necesidad de estar informados.

A decir verdad, ese aparato llamado radio era bastante caro. Si hubiera aparecido por ahí una persona generosa que nos lo hubiera regalado, seguro que lo habríamos aceptado, pero sin contar el sake, el tabaco y otras golosinas, para un tipo tacaño y ahorrativo en extremo como yo, adquirir una radio representaba un gasto excesivo. A pesar de lo que acabo de decir, el otoño pasado, después de tres días bebiendo fuera de casa, como solía suceder casi siempre, me entró de pronto un profundo temor de que hubiese sucedido algo malo en mi hogar durante mi ausencia y, ansioso y preocupado, regresé de prisa. Con el corazón en la boca, después de haber suspirado profundamente, abrí la puerta de mi casa y entré como si nada.

–¡Ya llegué, aquí estoy!

Quería anunciar de una forma diáfana y alegre mi llegada, pero como solía suceder mi voz resonó ronca y carrasposa.

–Mira, mi padre ha vuelto –dijo mi primogénita de siete años– ¿Dónde se habría metido?

También salió su madre con el niño pequeño en brazos.

Ante la pregunta de mi hija no se me ocurrió al instante una respuesta precisa.

–Anduve por ahí, de un lado a otro –dije–. ¿Ya habéis cenado todos?

Buscaba cómo escapar de las preguntas. Me despojé de mi gabán y cuando me dirigía hacia mi habitación oí el ruido de una radio. El aparato estaba colocado sobre la mesa que servía como escritorio.

–¿Has comprado esta cosa? –A causa de mis continuas escapadas me encontraba en una situación vulnerable, así que no me convenía mostrarme enojado.

–Esa radio es de Masako –respondió mi mujer.

–Es mía –confirmó mi hija, con semblante de triunfadora–. Fui con mi madre a Kichijoji y la compramos.

–Muy bien, muy bien por ti –dijo el padre con dulzura a su hija. Luego se giró y en voz baja le preguntó a la madre:

–¿Salió muy cara, verdad? ¿Cuánto te costó?

–Unos mil yenes –contestó la madre.

–Es cara, sí... ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero?

El padre gastaba su dinero en sake, cigarrillos y exquisiteces que consumía en los sitios donde bebía, pero su hogar era pobre: escaseaba la comida y en invierno se morían de frío. La madre llevaba en su cartera como mucho tres o cuatro billetes de cien yenes. Ésa era la apurada situación en que se encontraban, en otras palabras: vivían en la miseria.

–Ni siquiera hay dinero para que el jefe de la casa se tome unas copitas por la noche, y esa radio… es mucho dinero…

La madre se quedó paralizada ante las palabras de su marido. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Sin embargo, sonrió y con calma contó lo que había sucedido: “Mientras el padre estaba ausente, un individuo vino a pagarle los honorarios que le correspondían por el reciente trabajo que había aparecido en una revista. Aprovechando la ocasión, la madre se armó de valor y decidió ir hasta Kichijoji a comprar la radio, pues allí era donde la vendían más barata. La pobre Masako entrará a la escuela el próximo año y necesitaba una radio para iniciar su formación musical. Además ella misma, la madre, se pasaba horas y horas durante la noche aguardando al marido, y la radio le serviría de distracción. Ah, y también la acompañaría cuando remendara la ropa vieja”.

–¿Cenamos?

Así las cosas, en nuestra casa también teníamos una radio. Pero la situación no cambió para nada. Igual que antes, yo seguía con mis juergas, un día sí y otro también. Y en cuanto al bendito aparato, no me había detenido a escuchar su contenido. Incluso cuando trasmitían alguna de mis obras, me olvidaba de escucharla.

Digámoslo en pocas palabras: no abrigaba ninguna expectativa hacia la radio.

Sin embargo, hace unos días, mientras me reponía de un nuevo quebranto, escuché uno de esos programas de radio. Lo escuché desde el principio hasta el fin y me di cuenta de que también aquello era producto de la influencia