ТОП просматриваемых книг сайта:

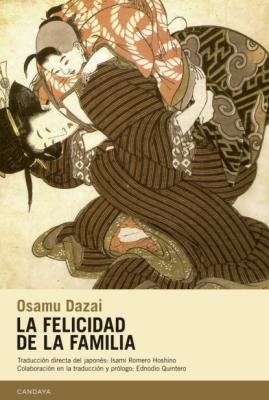

La felicidad de la familia. Osamu Dazai

Читать онлайн.Название La felicidad de la familia

Год выпуска 0

isbn 9788415934998

Автор произведения Osamu Dazai

Жанр Языкознание

Серия Candaya Narrativa

Издательство Bookwire

3. El novelista

Más allá de su fama de maldito, el lugar que ocupa Dazai en el reducido y exclusivo panteón de los narradores clásicos de Japón en el convulsionado siglo XX lo tiene muy bien ganado. Si redujéramos esta somera lectura a sus dos únicas novelas: El ocaso (Shayo, 1947) e Indigno de ser humano (Ningen Shikkaku, 1948), debemos admitir que ambas merecen el calificativo de obras maestras. Veamos por qué.

El ocaso:

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Japón, una familia de clase alta de Tokio se ve en la necesidad de vender su lujosa residencia para trasladarse al campo, donde vivirán en una modesta casa de estilo chino. Kazuko, la protagonista-narradora, una mujer moderna, activa y avispada, de veintinueve años, divorciada, y su madre viuda, arrasada por la tristeza, aguardan en aquel lugar ciertamente idílico la llegada de Naoji, el hijo, perdido en las islas del sur de Japón durante el conflicto bélico. Cuando al fin el hijo aparece, débil y destruido por el alcohol y las drogas, Kazuko comenta: “Después llegó Naoji, del sur del Pacífico, y comenzó nuestro infierno”.

Dicen que para muestra basta un botón. Dazai se vale de este drama, representado en la decadencia y destrucción de una familia, para ilustrar no sólo el ocaso de una clase social venida a menos por los avatares de la guerra, sino también la crisis que sacudía los estamentos de la sociedad japonesa en general. Los recursos que utiliza el autor para sostener su narración, dotándola de una formidable carga simbólica y conceptual, son de una sorprendente modernidad, heredada de los modelos occidentales que Dazai conocía a la perfección. Sin embargo, los temas y motivos son del todo japoneses, ya que nos ofrecen como en una nítida radiografía los conflictos derivados de unas normas y modales rígidos, los moldes mentales de una sociedad que se niega a cambiar. Y, por supuesto, están presentes las referencias a las supersticiones y creencias populares derivadas de una antiquísima tradición, encarnadas en este caso en la figura de la serpiente que se convierte en un leimotiv.

El lenguaje de Dazai en El ocaso es preciso, a ratos precioso, sostenido por un aliento poético que a menudo lo hace vibrar, más cerca del frenesí de un Dostoviesky que del entusiasmo de un reposado y germanizado Mori Ogai. Al final, en un giro dramático admirable, cada quien encuentra el destino que se merece: la madre, consumida por la melancolía y la tristeza, muere después de una lenta y serena agonía; el hijo acaba suicidándose; y Kazuko, la mujer decidida y tenaz, logra su sueño más preciado: tener un hijo, no importa que el padre, un artista decadente de quien creía estar enamorada, apenas estuviera con ella una sola noche. Un final ciertamente esperanzador, lo que quizá demuestre que en el fondo del espíritu rebelde y nihilista de Osamu Dazai había lugar para los sentimientos positivos, como la piedad.

Indigno de ser humano

Al terminar de leer esta breve, densa y extraordinaria novela me quedó la impresión, digamos que cinematográfica, de haber contemplado la imagen en blanco y negro de un Lautréamont de mirada triste y ojos rasgados, vagando por los suburbios de una decadente ciudad de Tokio.

Escrita en primera persona, y valiéndose de unos recursos narrativos más bien tenues, como si pretendiera ocultarse, sólo para salvar las apariencias, detrás de un antifaz transparente, Dazai nos ofrece un autorretrato crudo y revelador. Y como se suele decir, no deja títere con cabeza, incluyendo la suya, por supuesto, y arremete contra la institución familiar. Ya lo había reiterado de forma irónica en un relato de ese mismo año, “La felicidad de la familia” (“Katei no kofuko”): “La felicidad de la familia es la raíz de todo mal”. Muy temprano descubre la hipocresía, la doble moral y la mezquindad de los seres humanos. Los criados de la casa paterna son sus guías en el lado oculto de la existencia, iniciándolo en la sexualidad cuando apenas era un niño. Luego en Tokio, mientras intenta ganarse la vida como dibujante de comics, se sumerge en un laberinto de juergas, alcohol, morfina, relaciones con mujeres de cualquier tipo y condición, a las que explota descaradamente sin importarle para nada verse convertido en un mantenido. ¿El retrato del artista adolescente? No, pues ni siquiera recurre al expediente del arte para justificar la autodestrucción. Él mismo se define como cínico, desconfía de sus amigos, se burla de “El lenguado”, un abogado de caricatura que representa el único vínculo con su familia, se endeuda constantemente, seduce a una farmaceuta lisiada para obtener la morfina que le produce cierto alivio…

4. El cuentista

En mi primer viaje a Japón tuve la suerte de hacer muy buenas amistades. A mi regreso en el otoño nuclear de 2011 retomé y profundicé algunas. Como consecuencia de un monográfico sobre Literatura japonesa que preparé para la revista Coroto de la Universidad del Paso en USA, recurrí a la ayuda de mi amigo Isami Romero Hoshino, en su condición de bilingüe español-japonés, quien tradujo para ese número un cuento de Osamu Dazai. A partir de entonces hemos formado un equipo que tiene a Dazai entre sus prioridades, pues Isami Romero Hoshino, al igual que Hiroyuki Ukeda, es además de admirador un gran conocedor y estudioso de la obra de nuestro autor. Recuerdo que en una de nuestras sesiones de trabajo, allá en el mítico café Segafredo de Shibuya, Isami desplegó delante de mí un legajo de unas treinta páginas con el índice crítico de todos y cada uno de los casi doscientos cuentos de Osamu Dazai, y en base a ese importante documento confeccionado con la dedicación clásica de un chilango-nipón hemos venido elaborando algunos proyectos de traducción, el primero de los cuales se concreta, gracias al apoyo entusiasta de la editorial Candaya, en esta antología que hemos llamado La felicidad de la familia, un título irónico como se verá, que corresponde a un cuento homónimo.

Siempre he pensado que un prólogo debería servir de aliciente para la lectura, y pienso además que la mayoría de las veces resulta prescindible. En tal sentido, el lector posee la potestad de saltárselo, o como es mi costumbre dejarlo para el final, y así nos ahorramos la posibilidad de que nos agüen la fiesta con una serie de irritantes spoilers. Sin ánimo de privar al lector del placer de descubrir por sí mismo los atributos de este grupo de relatos, intentaré a partir de las líneas que siguen exponer mi particular visión de los cuentos de Osamu Dazai seleccionados para esta primera antología, relacionándolos en lo posible con la desaforada vida del autor, esperando que mi lectura contribuya a un mejor conocimiento de la literatura japonesa entre los hispano hablantes. Procederé entonces siguiendo el orden del índice.

"La felicidad de la familia” (“Katei no Kôfuko”).

Escrito en 1948, el mismo año de la prematura desaparición del autor, con evidentes elementos autobiográficos centrados en temas cotidianos como la adquisición de una radio y las frecuentes borracheras del cabeza de familia, este relato, ubicado en los inicios de la postguerra, es en esencia una crítica melancólica y un tanto grotesca a la burocracia. La crítica, como