ТОП просматриваемых книг сайта:

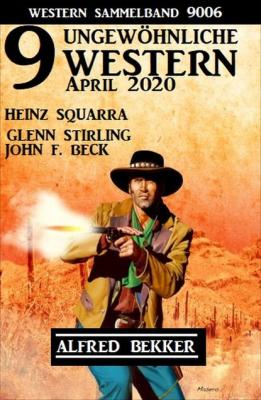

9 ungewöhnliche Western April 2020: Western Sammelband 9006. Alfred Bekker

Читать онлайн.Название 9 ungewöhnliche Western April 2020: Western Sammelband 9006

Год выпуска 0

isbn 9783745212129

Автор произведения Alfred Bekker

Жанр Вестерны

Издательство Readbox publishing GmbH

„Sie trifft doch keine Schuld“, unterbrach ich den Mann. „Hören Sie auf, sich etwas vorzuwerfen.“

Duncan kam mit einer Whiskyflasche und drei Gläsern. „Jetzt trinken wir erst mal einen. Das können wir alle drei verdammt gut vertragen.“

Ich nahm das Glas, ließ es mir voll schenken und trank mit den beiden anderen. Dabei kreisten meine Gedanken weiterhin um eine Lösung des Dramas.

„Die wissen selbst nicht mehr, wie sie den verfahrenen Karren aus dem Dreck bringen.“ Henry Duncan schenkte noch einmal die Gläser voll.

„Das macht sie nur doppelt gefährlich.“ Ich trank das Glas leer und stellte es neben mir auf die Ladefläche des Wagens.

Die Menge versammelte sich um uns. Mir gingen die Menschen immer mehr auf die Nerven, aber ich wusste, dass ich das nicht laut sagen durfte.

Doc Walter ging an der Station vorbei auf uns zu und wurde durch die Menge gelassen.

„Sagen Sie nichts“, riet ich ihm.

„Doch, Carringo. Haben Sie gesehen, wie die arme Manuela aussieht?“

„Ja.“

„So bleich sah ich sie noch nie. In ihrem Zustand ist das lebensbedrohend.“

„Die hätten sie abgeknallt“, sagte Duncan. „Und was hätte das Manuela genutzt?“

„Nichts“, gab Doc Walter zu.

„Na also. Wollen Sie einen Drink?“

„Nein.“

Duncan stellte die Flasche neben mich.

„Ich muss irgendwie zu ihr“, murmelte der Arzt, als spreche er zu sich selbst.

„Sie haben großen Mut, Doktor.“ Ich schaute ihn offen an. „Ich danke Ihnen dafür. Aber Henry hat recht. Es sieht nicht so aus, als ob wir den Geiseln jetzt wirklich helfen könnten. Die Banditen explodieren, wenn etwas anders verläuft, als von ihnen erwartet. Und dann fliegen die Geiseln mit in die Luft.“

„So ist es“, stimmte Duncan zu. „Uns muss etwas einfallen, die Geiseln möglichst zu retten.“

„Soweit gingen meine Gedanken nicht“, erwiderte der Arzt beinahe schroff. „Ich wollte nur Manuela helfen und dafür in Kauf nehmen, selbst als Geisel angesehen zu werden.“

„Vielleicht sollten Sie doch einen trinken“, sagte Duncan freundlich. „Es ist bester Whisky. Eine exzellente Nervenstärkung, Doc!“

Walter schien nachzudenken.

Ich drückte ihm mein Glas in die Hand, griff zur Flasche und schenkte ein.

Doc Walter trank und gab mir das Glas zurück. „Ja, er ist gut, bewirkt bei mir aber nichts.“ Er wandte sich ab, durchbrach die Menschenmauer, und tauchte unter.

Duncan zuckte mit den Schultern. „Bisher dachte ich, er wäre die personifizierte Ruhe. Scheint aber nicht ganz richtig zu sein.“

„Die Situation spitzt sich immer mehr zu, aber sie treibt keiner Lösung entgegen.“ Ich stellte das leere Glas und die Flasche aus der Hand. „Was sagten Sie?“

„Nichts von Bedeutung, Henry.“

19

Im Crystal Palace Hotel zu Phoenix stand zur selben Zeit der vornehme Titus Lancaster an einem Fenster in der von ihm gemieteten Zimmerflucht und schaute auf das rege Treiben der Hauptstraße hinunter.

Lancaster war ein sechs Fuß großer, breitschultriger, etwas massiger Mann mit vollen, aschblonden Haaren. Buschige Brauen ließen seine hellblauen Augen dunkler erscheinen, als sie tatsächlich waren, und durch den sauber gestutzten Schnurrbart wirkte er etwas älter, als es seinen fünfundfünfzig Jahren entsprach.

Lancaster trug einen auf Maß geschnittenen Cordanzug von hellgrauer Farbe, ein weißes Hemd mit kostbaren Rüschen und eine weinrote Samtschleife. Lackschuhe und Gamaschen vervollständigten den vornehmen Eindruck.

Napoleon, Lancasters Diener und Kutscher, stand in devoter Haltung ein paar Schritte hinter seinem Herrn am Nussholzschreibtisch und wartete, dass Lancaster sich umwenden würde, was jedoch noch nicht geschah. Der Diener war von hochgewachsener, kräftiger Gestalt, hatte einen markanten Schädel und kleidete sich selbst so erlesen, dass er nicht wie der Diener, sondern eher wie der Bruder des Bosses aussah.

„Hast du Saint gefunden?“, fragte Lancaster gegen die Scheibe.

„Ja, Sir. Er lebt in einer kleinen Absteige in einer Nebengasse und hat einen verletzten Kumpan bei sich.“

„Wie ist dein Eindruck?“

„Es geht ihm offenbar nicht besonders gut, Sir.“

Lancaster wandte sich um. „Er soll mich aufsuchen. Aber durch den Hintereingang.“

Napoleon deutete eine Verbeugung an und verließ das Zimmer. „Napoleon!“

Der Diener wandte sich, schon draußen, um. „Sir?“

„Wo ist Uvalde?“

„Mister Uvalde wollte zum Bahnhof.“ Ein Grinsen huschte über das Gesicht Napoleons. „Der Zug von Norden herunter muss in dieser Stunde eintreffen.“

„Ach so. Ja, es ist gut.“

Napoleon schloss die Tür. Lancaster schaute wieder auf das bunte Treiben hinunter. „Der Zug von Norden.“ Er lachte spöttisch. Aber der hässliche Ausdruck verschwand schon in der nächsten Sekunde von seinem Gesicht. Nichts verriet mehr den skrupellosen Geschäftsmann in ihm. Die feine, kultivierte Fassade verbarg alle Bösartigkeit und Brutalität, die ein wesentlicher Zug seiner Persönlichkeit waren und ihn befähigten, auch mit lichtscheuem Gesindel, mit Gaunern, Betrügern, Dieben und großkalibrigen Halunken zusammenzuarbeiten, wenn dies seinen vielfältigen Interessen und Zielen diente.

20

Der Satansanbeter Saint stand an der Tür des schäbigen Zimmers in der Absteige am Stadtrand, die er nur einen Spalt offenhielt, damit Napoleon nicht ins Innere schauen konnte und nichts von der Schäbigkeit sah.

„Gut, ich bin in einer Viertelstunde bei Mister …“

„Keinen Namen!“, zischte Napoleon, drehte sich um und stieg die schmale, knarrende Treppe hinunter.

Saint schaute ihm noch ein paar Herzschläge lang nach, dann zog er sich zurück und schloss leise die Tür.

„Wer war es?“, fragte Diablo, der Knecht und Schüler des Satansanbeters.

„Napoleon. Ich soll Mister Lancaster aufsuchen. Vielleicht will er mir endlich erklären, warum er mich nicht nach Prescott schickte, um Carringo zu erledigen!“

„Ach so.“ Diablo wirkte müde, hatte schwarze Ringe unter den Augen, und sah unnatürlich bleich aus. Er krankte noch an der schweren Verletzung aus Mexiko und konnte froh sein, dass er am Leben geblieben war.

Saint ging zum schmalen Fenster unter dem Schrägdach. Er musste sich etwas ducken, um mit seinen fast zwei Yards Länge nicht gegen die niedrige Decke zu stoßen. Schlohweiß fiel ihm das Haar über die Schultern. Sonst war er hager und geschmeidig wie in seinen jungen Jahren geblieben. Auch trug er noch immer schwarze Kleidung von Kopf bis Fuß, meist einen gleichfarbigen Umhang dazu und um den Hals die alte Silberkette mit dem verkehrt hängenden Kreuz.

Der schwarze Umhang lag zusammengeknüllt auf einem der schäbigen Holzstühle. Das Zimmer wies zwei davon auf, hatte ferner einen wackligen Tisch, einen schmalen Schrank, eine Waschschüssel in einem Drahtständer und einen fast völlig blinden Spiegel darüber.

Saint nahm den Umhang, schüttelte ihn aus und hängte ihn über die Schultern.

„Bleibst