ТОП просматриваемых книг сайта:

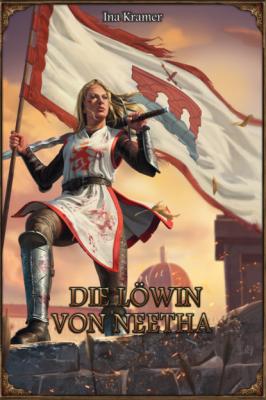

DSA: Die Löwin von Neetha Sammelband. Ina Kramer

Читать онлайн.Название DSA: Die Löwin von Neetha Sammelband

Год выпуска 0

isbn 9783963319518

Автор произведения Ina Kramer

Жанр Языкознание

Серия Das Schwarze Auge

Издательство Bookwire

Für die meisten war die Teilnahme nicht mehr als ein Spaß, und nur die Besitzer der besseren Pferde – wie Fuhrleute, Botenreiter und Pferdehändler – mochten hoffen, die Siegesprämie zu gewinnen: wahlweise ein Faß Bier, gestiftet von der Geweihtenschaft des Phextempels, oder ein Fäßlein Wein, das die Rahjapriesterinnen für den heutigen Tag gespendet hatten. Doch mußte niemand darben, Verlierer nicht und auch nicht die große Schar der Schaulustigen, denn das herzogliche Freibier floß beim großen Phex-Rennen stets in Strömen.

Natürlich blieben die Adelslogen leer bei diesem groben Treiben, und auch die vornehmen Handelsherren und -damen zogen es vor, erst später zu erscheinen. Doch um die dritte Stunde nach Mittag, wenn der Rennplatz längst geräumt war von trunkenen Schustergesellen und zottigen Mähren, füllte die Tribüne sich allmählich. Das war nun für das Volk ein fast noch größeres Ereignis als die vorausgegangene Belustigung – so hohe Herrschaften von Angesicht zu sehen und so prächtige Gewänder zu bestaunen, das war ihm wahrlich nicht alle Tage vergönnt.

Am begierigsten erwarteten die Leute das Erscheinen des Erzherrschers und seiner Gemahlin. Er hatte sich auf seine alten Tage – die Sechzig mochte er bald erreicht haben – noch einmal vermählt, und zwar, wie es hieß, mit einer blutjungen ehemaligen Rahjageweihten aus Belhanka. Und so drängte sich jedermann so dicht zur Tribüne, wie Büttel und Gardisten es eben zuließen.

Unterdessen wurde die Rennbahn für die letzten drei Rennen, die Adelsrennen und das wahre Ereignis des Tages hergerichtet: Nachdem der Platz vom Kot gereinigt war, schleppten livrierte Helfer und Helferinnen buntbemalte hölzerne Gerüste herbei, die zu unterschiedlich hohen Hürden zusammengesetzt wurden. An anderer Stelle wurden schwere Eichenbohlen aus dem Boden der Rennbahn entfernt, und nun sah man, daß sich darunter wassergefüllte Gräben befanden. Die schönsten Hindernisse jedoch waren die Hecken. Dazu wurden immergrüne Sträucher und Äste der Goldpinie so zusammengesteckt und mit Schleifen aus roter Seide geschmückt, daß sie tatsächlich blühenden Rosenhecken glichen. Insgesamt galt es neun Hindernisse zu überwinden: drei Hürden, drei Gräben, zwei Hecken und als letztes und schwierigstes Hindernis eine Hecke, hinter der sich, unsichtbar für das Pferd, ein weiterer Wassergraben befand. Dieser war allerdings so flach, daß ein Pferd auch hineinspringen und hindurchwaten konnte – schließlich sollte nach Möglichkeit keines der kostbaren Tiere verletzt werden.

Das erste Rennen war für die vierte Stunde angesetzt, und die Tribüne hatte sich inzwischen gefüllt. Einzig die für den Herzog und den Erzherrscher reservierten Logen waren leer geblieben. Doch wurde das Volk aufs beste entschädigt durch den Anblick der in ihre kostbarsten Gewänder gehüllten Herrschaften, die je nach Stand, Vermögen und Temperament in prächtigen Kutschen, vergoldeten Sänften oder auf geschmückten Pferden zum Rennplatz gereist waren. Und als nun die Hochgeweihte des hiesigen Rahjatempels, eine zierliche Tulamidin, das Podest am Fuße der Tribüne bestieg, auf dem die Sieger der drei letzten Rennen geehrt werden sollten, da lief ein Raunen durch die Menge, und die Gemahlin des Erzherrschers war vergessen. Hochwürden Ludilla – wie schlecht sich doch der Titel zu Gebaren und Gewandung der Dame fügen wollte! – ist gewiß um vieles schöner als die Erzherrscherin, so dachten die meisten. Die schwarzhaarige Priesterin war dem Brauch des Kultes gemäß in ein kurzes Gewand aus durchscheinender roter Seide gekleidet. Das hüftlange Haar trug sie teils offen, teils zu dünnen Zöpfen geflochten, von denen jeder mit einer goldenen Schleife befestigt war. Goldene Sandaletten umschlossen die zarten Füße, und golden waren auch der Gürtel, dessen Schließe wie eine Weinrebe mit Blättern und Trauben geformt war, und die Armreifen und Fußkettchen, die sie trug. Lächelnd grüßte Ludilla die Gäste auf der Tribüne, die sieben Reiterinnen und Reiter, die soeben ihre Plätze hinter einer markierten Linie bezogen hatten, und schließlich die jubelnde Menge. Dann füllte sie einen von vier reichverzierten silbernen Bechern, die neben ihr auf einem Tischchen standen, mit rotem Wein. Es war ungeweihter Tharf aus dem Tempel, denn den geweihten Wein darf auch eine Priesterin nur innerhalb der Tempelmauern trinken.

»Herrn Phex, dem Listigen, zu Ehren und Frau Rahja, der Schönen, zur Freude soll das heutige Adelsrennen ausgetragen werden!« rief Ludilla mit dunkler, weittragender Stimme. »Mögen die Götter darüber wachen, daß weder Reiter noch Tiere zu Schaden kommen, und mögen die besten drei den Sieg erringen. Hiermit« – bei diesen Worten hob sie den Becher gen Himmel und leerte ihn anschließend in einem Zuge – »erkläre ich das Rennen für eröffnet. Reiter und Reiterinnen, macht Euch bereit!«

Die Menge hatte der kurzen Ansprache schweigend gelauscht, nun erklangen Hochrufe, Pfiffe und Schreie, Mützen und Tücher wurden geschwenkt, so daß die Pferde an der Markierungslinie nervös zu tänzeln begannen. Dem Jubel zum Trotze gab es kaum einen unter den Schaulustigen, der aufrichtig wünschte, die Rennen sollten völlig ereignislos verlaufen. Denn darin bestand ja gerade das Vergnügen: einmal so ein Herrensöhnchen im Wasser oder Schlamme landen zu sehen, zu erleben, wie es vom Platze humpelte, sich verstohlen den schmerzenden Steiß reibend, und ach, die feinen Kleider – vollständig ruiniert. Aber ein Phex-Rennen ohne Rempeleien, ohne scheuende Pferde und ohne aufsehenerregende Abwürfe hatte es kaum jemals gegeben, und so waren alle zuversichtlich, daß sie nicht um ihren Spaß betrogen werden würden.

Fuxfell tätschelte den Hals seiner Rappstute. »Ganz ruhig, Meriban, braves Mädchen«, sprach er begütigend auf sie ein, »wir werden es ihnen schon zeigen, nicht wahr, meine Schöne?«

In der Tat war Fuxfells Stute das schönste und edelste Tier auf dem Rennplatz – ein echtes Shadif aus der Zucht eines Hairans aus Achan. Fuxfell ärgerte sich, daß er für das erste Rennen ausgelost worden war, denn ein Sieg im letzten Rennen würde, seiner Erfahrung nach, mehr gefeiert und beachtet werden.

Zordan Fuxfell war ein zartgliedriger Mann Mitte der Zwanzig und von mittlerem Wuchs, dem man sein tulamidisches Erbteil deutlich ansah: Das rabenschwarze Haar trug er zum Zopf geflochten, schwarz waren die großen Augen mit den schweren Lidern, die ihnen einen stets etwas müden oder gelangweilten Ausdruck verliehen, schwarz waren die fein geschwungenen Brauen, und schwarz war der sorgfältig gezwirbelte Schnurrbart. Auch die gelbbräunliche Haut hatte er von seiner Mutter ererbt, und einzig die kurze, an der Spitze etwas rundliche Nase ging auf seinen Vater zurück. Zum heutigen Phex-Rennen hatte er sein bestes Reitkleid angelegt, rote, enganliegende Beinkleider und ein dunkelgrünes pelzverbrämtes Wams, das, wie er fand, seine schlanke und dennoch muskulöse Gestalt besonders gut zur Geltung brachte. Ein federgeschmücktes schwarzes Barett, schwarze Handschuhe und sorgfältig polierte schwarze Reitstiefel rundeten seine Erscheinung ab.

Statt zu hadern, sollte ich mich lieber auf das Rennen konzentrieren, dachte er, und froh sein, daß sie mir nach all dem Hin und Her die Teilnahme schließlich doch noch gestattet haben. Denn nur der Fürsprache und dem Einfluß seines Vaters, des alten Irineius, hatte er es zu verdanken, daß er, ein Bastard, zum Rennen zugelassen worden war. Lächerlich, dachte er, nachdem der Alte mich doch schon vor Jahren anerkannt hat. Aber er würde es ihnen zeigen, er und seine schöne Meriban!

Daß er siegen würde, daran hatte er bis zur Auslosung nicht einen Augenblick lang gezweifelt: Meriban war ein gut ausgebildetes Rennpferd, erprobt in mancher Fantasia und, wie der alte Hairan ihm glaubhaft versichert hatte, aus den zahlreichen tulamidischen Reiterspielen, an denen sie teilgenommen hatte, stets als Siegerin hervorgegangen. Und er selbst war ein vorzüglicher Reiter – das tulamidische Erbteil seiner Mutter. Uns Tulamiden liegt das Reiten eben im Blut, wir müssen es nicht erst lernen, dachte er mit grimmigem Stolz.

Diesen grimmigen Stolz hatte Fuxfell schon den ganzen Tag über empfunden – Stolz auf seine Reitkünste und auf die prächtige, empfindsame Meriban und Grimm über seine nichteheliche Herkunft. Sie ließen es ihn spüren, daß er nicht zu ihnen gehörte, diese blaßgesichtigen selbstsicheren