ТОП просматриваемых книг сайта:

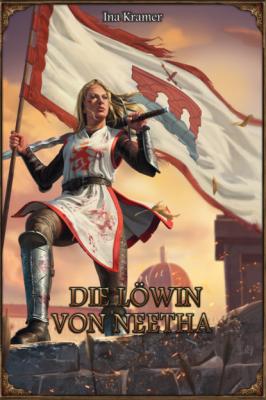

DSA: Die Löwin von Neetha Sammelband. Ina Kramer

Читать онлайн.Название DSA: Die Löwin von Neetha Sammelband

Год выпуска 0

isbn 9783963319518

Автор произведения Ina Kramer

Жанр Языкознание

Серия Das Schwarze Auge

Издательство Bookwire

Doch muß ich dies Werk noch vollbringen, bevor ich mich zur Ruhe legen kann, denn wer wird es tun, wenn nicht ich? Wer kann es tun? Vielleicht bin ich der einzige Überlebende aus jener fernen Zeit, der einzige Augenzeuge ihrer großen Tat und mancher ihrer geringeren, der einzige, der ihre Geschichte kennt.

Vergib mir, Harika, geliebtes Weib, getreue Gefährtin so vieler Jahre, daß ich nicht über dich schreibe, die du doch auch eine Heldin warst und ebensowenig eine Heilige wie sie. Hast du nicht unter Schmerzen fünf Kinder zur Welt gebracht, sie unter Entbehrungen aufgezogen, sie ohne Murren und Wehklagen in die Welt entlassen, damit sie dort umkommen …

Doch weder von dir soll ich schreiben noch von mir, denn unser Lebensweg war so, wie viele unsere Leben sind, so einzigartig sie uns auch erscheinen mochten: Unsere Freuden waren gewöhnlich, unsere Leiden gering und unsere Opfer ohne Belang. Und keiner der Zwölf hat je auf uns geschaut oder nach uns gerufen. Wir mußten – oder durften – nicht Werkzeug der Götter sein, waren nicht Teil eines göttlichen Planes und konnten viele lange Jahre auf Deres Antlitz wandeln, ich um so viele Jahre mehr als du, wie mein Alter betrug, als sie fiel. Aber vielleicht war auch das Teil eines göttlichen Planes …

Welch seltsame Berechnungen und Gedanken. Oh, Hesinde, vergib mir meine greisenhafte Geschwätzigkeit! Verhüte, daß ich mich hinreißen lasse, mein Leben zu erzählen statt ihres!

Was war ich wohl für sie, was habe ich ihr bedeutet? Das habe ich mich oft gefragt. War ich ihr Seelenfreund, ihr Vertrauter? Ach, ich glaube, sie hat in mir nie mehr gesehen als einen dummen Bub, dem man sich getrost öffnen und bei dem man das Herz erleichtern mag, ohne Rat zu erwarten oder sich eine Blöße zu geben, so wie man wohl zu einem freundlichen Hund über seine Nöte und seinen Kummer spricht. Und doch bewahre ich jedes ihrer Worte in meinem Herzen wie einen Schatz, denn ich habe sie geliebt.

Als ich sie das erste Mal sah – ich war zehn damals und sie elf –, da wußte ich, daß ich sie liebe und daß diese Liebe niemals erwidert werden würde. Dabei war sie gar nicht so schön, wie uns die Legenden und Balladen weismachen wollen, und auch nicht immer so tapfer. Was rede ich, natürlich war sie schön – groß, schlank und hell –, nur eben nicht so schön wie auf dem Wandbild im Ratssaal zu Neetha. Dazu war ihre Nase ein wenig zu spitz, und ihre Augen standen ein wenig zu dicht beieinander. Oh, diese wunderbaren Augen! Hellblau wie der Morgenhimmel an einem kalten Herbsttag und mit goldenen Lichtern darin. Und wie sie einen anschaute – so aufmerksam und eindringlich, als wolle sie auf den Grund der Seele blicken. Wahrscheinlich war es nur eine Angewohnheit und hatte nichts zu bedeuten. Meine Seele wollte sie gewißlich nicht ergründen.

Ja, die Legenden und Balladen, ›Das Lied der Löwin von Neetha‹, diese Unsäglichkeit in Reimen! Warum erzählen Lieder nie die Wahrheit? Weder war sie ein Bauernkind – oder doch nur insoweit, wie man einen Gutsherrn einen Bauern nennen mag –, noch war sie eine Jungfrau. Sie war eine Frau, schon damals, als ich ihr zum zweitenmal begegnete. Doch was tut es zur Sache? Schmälert es ihre Tat? Wird ihr Opfer geringer dadurch? Und sie war auch keine ›eben erblühte Blume‹, oder wie auch immer es in dem Machwerk heißen mag. Als sie ihr Leben hingab, um Neetha zu retten, da war sie eine erfahrene Kriegerin von einundzwanzig Jahren.

Wer ich bin, willst du wissen, lieber Leser? Ich bin ein Nichts ohne Namen, ein fortgelaufener Praiosschüler, ein kleiner Schreiberling, ein unbedeutender Kalligraph. Aber vielleicht bin ja auch ich Teil eines Planes und der göttlichen Fügung. Vielleicht hat sie mir nur deshalb ihr Leben erzählt, mir ihr Herz offenbart und mich in ihrer Nähe geduldet, damit ich dermaleinst niederschreibe, was ich sah und hörte. Und vielleicht bin ich nur deshalb Schreiber geworden, damit ich es auch niederschreiben kann.

Doch nun will ich mein Werk beginnen, denn viel Zeit bleibt mir nicht, es zu vollenden.

Das erste Mal traf ich sie zur Praiosstunde im Tsamond am Hafen von Neetha. Das zweite Mal begegnete ich ihr in einer stinkenden Gasse in Eldoret. Ihr Leben währte damals dreizehn Götterläufe und sechs Monde. Und es begann in einer stürmischen Firunsnacht in einem Gutshaus nahe Neetha: Das Leben der heiligen Thalionmel.

1. Kapitel

Der Firun war ungewöhnlich hart in diesem Jahr: Seit Wochen schon blies der Beleman unverändert heftig von Efferd her, zerrte am Schilf der Dächer, drückte Bäume und Sträucher zu Boden, zauste das struppige Winterfell der genügsamen Brelak-Ziegen, trieb eisige Gischtfetzen durch die Hafengassen von Neetha und verbarg Praios’ Antlitz hinter grauen Wolkenbahnen, die wie ein endloser Zug von Himmelsreitern vom Meer zu den Eternen flogen. »Sie tändeln wieder«, sagten die Leute mit besorgtem Blick und machten sogleich das Zeichen gegen Lästerung – ein kurzes Wedeln der Rechten vor dem Mund – damit die Worte verwehten und die Götter nicht wüßten, wer sie gesprochen hatte, auf daß Ihr Zorn den Lästerer nicht treffe. Doch war es mehr eine gut geübte und fast gedankenlose Geste – so wie man die Mütze zieht vor einer Edelfrau oder einem Edelmann und ›Praios zum Gruße‹ murmelt – als wirkliche Sorge vor dem göttlichen Zorn; schließlich wußte jedes Kind, daß der Herr Efferd wieder einmal um die stolze Frau Rondra warb, wenn er die Meere aufwühlte und Stürme über Land und Wasser trieb, und alle wünschten insgeheim, die kühne Löwin möge das Werben ihres göttlichen Freiers recht bald erhören, damit Er in seiner Liebesraserei nicht Unglück über die Menschen bringe.

»Ein böses Vorzeichen«, sagte Hilgert und kniff die Augen zusammen, als könne er so die grauen Schwaden besser durchdringen, die die nahen Hügelkuppen verhüllten.

»Schämt Euch, Alter, wie könnt Ihr so reden«, erwiderte Damilla aufrichtig empört, »die Frau liegt in den Wehen, und jeden Moment kann sie niederkommen, und Ihr faselt von schlechten Omen.« Die dralle junge Magd war um Feuerholz für die Wochenstube geschickt worden; im Hof hatte sie den alten Stallmeister getroffen, der dort mit gespreizten Beinen und in die Seiten gestemmten Armen aufrecht dem Sturme trotzte und unverwandt nach Osten blickte. Der Wind zerrte an seiner schweren Jacke, zauste sein langes graues Haar und blies ihm die Strähnen vors Gesicht, so daß er immer wieder unwirsch den Kopf schüttelte, um den Blick zu befreien, obwohl es nach Damillas Ansicht dort, wohin er so verbissen starrte, auch nichts anderes zu sehen gab als ringsumher: treibende Wolken und Nebelfetzen, schwankende Bäume und wirbelndes Laub, Staub und Unrat, die der Sturm vor sich her trieb. Das Mädchen hatte Mühe, die Scheite, die unter dem Vordach des Pferdestalles ordentlich gestapelt lagen, in ihre Kiepe und den großen Henkelkorb zu schichten, denn immer wieder versuchte der Wind, ihr die noch unbeschwerten Körbe zu entreißen. Auch war sie ängstlich darauf bedacht, ihre Röcke zu raffen und zwischen die Schenkel zu klemmen, damit kein Windstoß sie unschicklich entblößte. Ärgerlich und hastig raffte sie die Scheite zusammen, während der Wind mit ihrem langen Zopf spielte und ihn zu lösen begann. »Was schaut Ihr nur immer nach Osten«, rief sie, »dort ist doch nichts! Nach Westen solltet Ihr blicken und für die armen Fischer und Seefahrer beten, damit Efferd sie verschont.«

»Es ist ein böses Vorzeichen«, beharrte Hilgert, »siebenundzwanzig Tage lang hat er noch nie gewütet, so lange ich lebe nicht. Das ist nicht der Beleman und auch nicht Efferds Leidenschaft …« Wieder warf er das Haar zurück und zog grimmig die buschigen dunklen Brauen zusammen.

»Was soll’s denn dann sein, wenn’s nicht der Beleman ist«, entgegnete Damilla patzig, »der Baltrir vielleicht, oder der Horoban oder der …« Sie überlegte, ob ihr noch weitere der sieben Winde einfallen wollten. »Na, jedenfalls bläst der Beleman doch immer im Firun, wenn er’s auch diesmal etwas arg treibt.«

»Du bist ein Kind, du verstehst nichts.« Hilgert starrte weiter in die Ferne. Mit seinen siebenundsechzig Jahren war er zwar der Älteste des freiherrlichen Gesindes, aber wäre nicht sein graues Haar gewesen, wohl niemand hätte ihm so viele Götterläufe zugemessen. Der Stallmeister war ein hochgewachsener, ungebeugter Mann von ernster, strenger Wesensart, der Geselligkeit, Trunk und Würfelspiel mied, wenig sprach und kaum jemals lachte, weswegen die meisten ihn Firutim nannten (sofern sie nicht einfach ›Alter‹ oder ›alter Mann‹ zu ihm sagten). Seine dunklen Brauen, die große gebogene