ТОП просматриваемых книг сайта:

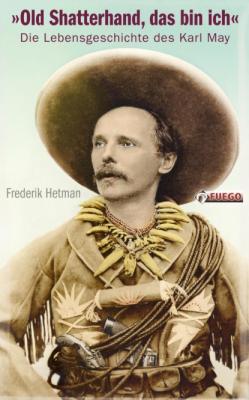

Old Shatterhand, das bin ich. Frederik Hetmann

Читать онлайн.Название Old Shatterhand, das bin ich

Год выпуска 0

isbn 9783862871353

Автор произведения Frederik Hetmann

Издательство Bookwire

Das geschah. Mutter ging nach Dresden. Sie kam mit der ersten Zensur zurück, und der Herr Stadtrichter Layritz hielt Wort; sie wurde eingestellt.« (ebenda)

May bringt seine medizinische Behandlung in Dresden, die zur Aufhebung seiner »Blindheit« führt, mit dem Aufenthalt der Mutter dort und ihrer Bekanntschaft mit einer ärztlichen Kapazität in Verbindung, die sie mit dem Kind schließlich konsultiert. Zwischen den Zeilen steht: Ohne diese zufällige Verbindung, die sich durch die Ausbildung der Mutter zur Hebamme bei Professoren in der »Großstadt« ergab, hätte es sich die Familie nicht leisten können, den Sohn von einem Facharzt in Dresden behandeln zu lassen.

Das Haus in der Niedergasse ist 1837 an die Mutter vererbt worden. Es ist aber mit einer Hypothek und – was den heutigen Leser erstaunen mag – mit Fronabgaben an den Grafen von Schönburg-Hinterglauchau belastet. Außerdem müssen immer 20 Gulden und 5 Groschen bereitliegen, die bei dessen eventueller Heimkehr aus der Fremde an den Schwager der Erblasserin, Christian Gottlob Klemm, auszuzahlen sind.

1845 muss die Familie May dieses geerbte Haus für 515 Reichstaler verkaufen und wohnt ab da in einem Haus am Markt zur Miete. Ein Teil des Verkaufserlöses dient dazu, die Hebammenausbildung der Mutter in Dresden zu bestreiten.

Während der Abwesenheit der Mutter erkranken die daheim unter der Obhut der Großmutter zurückgebliebenen Kinder an Blattern. Aus Mays Darstellung der Krankheit, bei der sich der Kopf seiner Schwester in einen unförmigen Klumpen Fleisch verwandelt und der Arzt die Lippen freischneiden muss, damit man dem Kind etwas Milch einflößen kann, erfährt man, wie wenig die Medizin damals bei dieser Seuche den Menschen zu helfen vermochte, vor allem, wenn es sich um arme Patienten handelte.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit hängt die bedrängte Lage der Mays auch mit der Verschärfung der Berufssituation der Handweber zusammen. Aus England, wo die Industrialisierung früher begonnen hat als in Deutschland, kommt billigere Ware auf den kontinentalen Markt. Die Not der als Heimwerker arbeitenden Weber nimmt unerträgliche Formen an. Das führt 1844 zu dem großen Weberaufstand in Schlesien, den Gerhart Hauptmann in seinem Drama Die Weber geschildert hat.

Auch in der Heimat Mays kommt es im April 1848 zu Unruhen, die der kleine Karl wohl wahrgenommen haben dürfte. Beim Sturm auf die Residenz des Fürsten Schönburg-Waldenburg wird von der erregten Volksmenge, unter der sich viele Weber und Strumpfwirker befinden, das Schloss in Brand gesteckt und geplündert.

Offenbar haben die Ereignisse zur Folge, dass die Mutter in ihrer Funktion als Hebamme versucht, endlich ihre Forderungen nach einem Mindestlohn und einer Entschädigung bei Arbeitsausfall durchzusetzen. Die Eingabe wird beim Glauchauer Amt gemacht. Das erklärt sich für nicht zuständig und verweist die Bittstellerin an den Gemeinderat von Ernstthal, der den Antrag ablehnt. Ihr Insistieren und das Hin und Her bei den Behörden in Glauchau und Ernstthal haben schließlich nur zur Folge, dass man sich daran erinnert, Heinrich May habe sich bei der Anstellung seiner Frau bereit erklärt, auf die Almosenzuwendungen für seine Mutter zu verzichten, die bis dato immer noch gezahlt wurden. Diese Zahlungen werden jetzt gestrichen.

Jene Person, die auf das Kind und die Entwicklung seiner »mächtigen Innenwelt« den wesentlichsten Einfluss genommen hat, dürfte seine Großmutter mütterlicherseits, Johanne Christiane Kretschmar, die »Hohensteiner« Großmutter, gewesen sein. May schildert sie als »eine arme ungebildete Frau, aber trotzdem eine Dichterin von Gottes Gnaden«. In seinen Lebenserinnerungen heißt es: »Großmutter erzählte eigentlich nicht, sondern sie schuf; sie zeichnete; sie malte; sie formte. Jeder, auch der widerstrebendste Stoff gewann Gestalt und Kolorit auf ihren Lippen. Und wenn zwanzig ihr zuhörten, so hatte jeder einzelne von den zwanzig den Eindruck, daß sie das, was sie erzählte, ganz allein für ihn erzähle. Und das haftete; das blieb. Mochte sie aus der Bibel oder aus ihrer reichen Märchenwelt berichten, stets ergab sich am Schluß der innige Zusammenhang zwischen Himmel und Erde, der Sieg des Guten über das Böse und die Mahnung, daß alles auf Erden nur ein Gleichnis sei, weil der Ursprung aller Wahrheit nicht im niedrigen, sondern nur im höheren Leben liegt. Ich bin überzeugt, daß sie das nicht bewußt und in klarer Absicht tat; dazu war sie nicht unterrichtet genug, sondern es war angeborene Gabe, war Genius und der erreicht bekanntlich das, was er will, am sichersten, wenn man ihn weder kennt noch beobachtet.« (ebenda, S. 29)

Zweifellos haben wir in der Großmutter eines jener mündlichen Erzählgenies vor uns, wie sie sich vor allem auch in Deutschland bis ins 19. Jahrhundert dadurch erhalten haben, dass mündliches Erzählen über viele Generationen hin die Abendunterhaltung der Unterschicht war.

Gewiss kann man in der Hohensteiner Großmutter das Vorbild für die einzige wirklich überragende Frauengestalt in Mays Romanen sehen: Marah Durimeh, jene Gestalt, die ihm als Verkörperung der Weltseele gilt. Während die anderen Frauen meist nach Klischees des Zeitgeschmacks gezeichnet sind und seltsam blass und leblos bleiben, wird mit Marah Durimeh gewissermaßen eine Frau mit Charisma entworfen, entsprechend dem Archetypus der »weisen Alten«.

Viele Geschichten der Großmutter, so Karl May, stammten aus einem Buch mit dem orientalischen Titel:

Der Hakawati in Asia, Africa, Turkia, Arabia, Persia und India sampt eyn Anhang mit Deytung, explanation und interpretation, auch viele Vergleychung und Figürlich seyn von Christianus Kretzschmann

Der aus Germania war.

Gedruckt von Wilhelmus Candidus

A.D.: M.D.C.V.

Enthalten in dieser Märchensammlung war auch Das Märchen von Sitara, dessen Botschaft – Überwindung des Gewalt- und Übermenschen hin zum Edelmenschen - zum Kerngedanken in Mays Alterswerk werden sollte.

Jeder, der noch der Generation angehört, in der Kinder Märchen vorgelesen bekamen, kann sich an solche Zauberbücher der kindlichen Phantasie erinnern, wie es das Märchenbuch der Großmutter gewesen sein muss.

Wegen der weit reichenden Konsequenzen, die die Lektüre dieses Buches für das Werk Karl Mays gehabt hat, hat sich natürlich die Forschung stark dafür interessiert, die genaue Identität des Buches festzustellen. 1933 kommt der aus Greifswald stammende Volkskundler L. Darnedde bei seinen Nachforschungen zu folgendem Ergebnis:

»Auf den ersten Blick könnte der Titel für ein Buch aus dem Jahr 1605 durchaus richtig sein. Allerdings wirkt der Zusatz ›der aus Germania war‹ wirklich störend. Allerdings würde der angeführte Titel allein noch nichts Ausschlaggebendes gegen ein Vorhandensein dieser Märchensammlung besagen. Nun aber schrieb May den Abschnitt seiner Biographie, aus dem dieses Zitat stammt, im Jahre 1910 nieder. Wie konnte er in diesem Jahr einen Titel noch mit wörtlicher Genauigkeit wiedergeben, den er in seiner Kindheit (also in den Jahren 1845-50) gehört hatte? Nur eins ist da möglich: May muss noch im Jahre 1910 das zitierte Buch in seiner Bibliothek besessen haben. Der am meisten Erfolg versprechende Weg war also eine Nachfrage bei der Nachlassbibliothek Mays. Eine dahingehende Anfrage beim Karl-May-Verlag wurde folgendermaßen beantwortet: ›Karl May hat eine eigene und sehr umfangreiche Bibliothek (etwa 2500 Bände) hinterlassen, die sich in der Villa Shatterhand in Radebeul befindet. Das gefragte Buch Der Hakawati ist leider verschollen. Wir (d.h. der Verlag) haben bereits jahrelang bei allen deutschen Büchereien nach diesem Werk geforscht. Nichts lässt sich darüber ermitteln, obwohl der Dichter gerade zu diesem Buch sehr genaue Angaben in der Bibliografie