ТОП просматриваемых книг сайта:

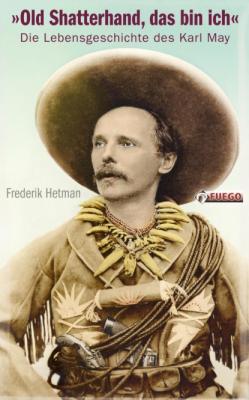

Old Shatterhand, das bin ich. Frederik Hetmann

Читать онлайн.Название Old Shatterhand, das bin ich

Год выпуска 0

isbn 9783862871353

Автор произведения Frederik Hetmann

Издательство Bookwire

Würde mich jemand fragen, weshalb dies eine Geschichte ist, die junge Menschen heute angeht, so würde ich antworten: Weil man an ihr miterlebt, wie ein vom Schicksal benachteiligter und verletzter Mensch sich am Ende am eigenen Haarschopf aus dem Sumpf, in den er durch seine Torheiten hineingerät und zu versinken droht, herausarbeitet, sich einen Beruf wählt und Erfolg hat. Wie also dieser kriminell gewordene junge Mann zu einer sinnvollen Lebensaufgabe gelangt, jener nämlich, andere Menschen zu unterhalten, indem er Geschichten erzählt. Schon das allein, denke ich, wäre Grund genug, um Leben und Werk dieses rätselhaften Menschen, über den die Urteile seiner Zeitgenossen und der Nachwelt so weit und schroff auseinandergehen, genau zu betrachten und sein faszinierendes Schicksal zu rekonstruieren.

I. Armer Leute Kind

»In meinen Büchern identifiziere ich mich mit der Menschheit, der es genau ebenso ergeht, wie es damals mir ergangen ist: sie hat ihre Seele verloren; infolgedessen ergeht sich ihr Geist in Irrtümer, die nicht eher behoben werden können, als bis ihre Seele sich wieder zurückgefunden hat.«

Karl May

Karl Friedrich May wird am 25. Februar 1842 gegen 22 Uhr in der erzgebirgischen Kleinstadt Ernstthal in Sachsen als fünftes Kind des Webers Heinrich August May (1810-1888) und seiner Frau Christiane Wilhelmine geb. Weise (1817-1885) im Hause Niedergasse 11 (später 122) geboren.

Als er zur Welt kommt, lebt von seinen vor ihm geborenen Geschwistern nur noch die vierjährige Auguste Wilhelmine. Drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen, sind der zu dieser Zeit äußerst hohen Säuglingssterblichkeit zum Opfer gefallen. Die Mutter wird zwischen ihrem neunzehnten und fünfundvierzigsten Lebensjahr vierzehn Kinder gebären. Neun davon sterben schon in frühester Kindheit.

Die Vorfahren Mays sind fast alle Bauern, Handwerker und Weber gewesen. Über die dramatischen Todesumstände der beiden Großväter ist Genaueres bekannt. Der Großvater mütterlicherseits, Christian Friedrich Weise, hat sich 1832 eines Nachts im Keller eines Nachbarn erhängt. Über den Tod des Großvaters väterlicherseits erzählt Karl May:

»Er war zu Weihnacht nach dem Nachbarort gegangen, um Brot zu holen. Die Nacht überraschte ihn. Er kam im tiefen Schneegestöber vom Weg ab und stürzte in die damals steilste Schlucht des Krähenholzes, aus der er sich nicht herausarbeiten konnte. Seine Spuren wurden verweht. Man suchte lange Zeit vergeblich nach ihm. Erst als der Schnee verschwunden war, fand man seine Leiche und Brote.« (Karl May: Mein Leben und Streben, Hildesheim u.a. 1997, S.9)

Freilich ist das nicht die ganze Wahrheit: Der Großvater kam vom Weg ab, weil er betrunken war. Das Totenbuch vermerkt in seinem Falle: »Unordentliche Lebensart.«

Anhand von zeitgenössischen Statistiken kann man sich ein genaueres Bild von der sozialen Lage der Bevölkerung von Ernstthal, einer kleinen Stadt in der Nähe von Zwickau, machen: »Von den 2630 Einwohnern ernähren sich 80 Prozent von der Heimweberei, die seit der Blütezeit zu Beginn des Jahrhunderts unaufhaltsam niedergegangen ist und zum Existenzminimum jetzt wenig über ein Drittel beiträgt; ›Nebenberufe‹ müssen aushelfen. Schmuggel und anderes; in Scharen verlassen Auswanderer die kümmerliche Heimat, hinüber ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten; die öffentlichen Einrichtungen – etwa das Schulwesen – sind durch Schulden in Unordnung; 84 Haushalte zählt 1845 eine Akte zu den Ärmsten der Armen. Mangelkrankheiten bestimmen Leben und Sterben: Das, was man gegenwärtig diskret als Unterernährung zu bezeichnen pflegt, ist wohl auch Ursache für die Erblindung des Kindes kurz nach der Geburt; sie wird erst – lange von törichten Kuren verpfuscht – im fünften Lebensjahr durch Eingreifen Dresdner Ärzte behoben. Bei schimmligen Brötchen, Unkrautsuppe und Kartoffelschalensud gedeiht nicht eben mehr als ein ›Kellerkeim von Junge‹, ein krankes, schwaches Kind, welches noch im Alter von sechs Jahren auf dem Boden rutschte, ohne stehen und laufen zu können, aber umso mehr das Verlangen nach dem Anderen, das hinter solcher Wirklichkeit wäre, nach der besseren Welt, die mit Gedanken zu erreichen, in der mit Gedanken frei zu schalten sei: Ich habe in meiner Kindheit stundenlang still und regungslos gesessen und in die Dunkelheit meiner kranken Augen gestarrt.«7

Ob Karl May in den ersten Lebensjahren vollständig blind gewesen war, ist mittlerweile umstritten. Der in Berlin lebende Arzt Johannes Zeilinger überprüfte akribisch alle möglichen zeitgenössischen Krankheitsursachen einer Erblindung, dazu die Sehfähigkeit Karl Mays anhand seiner Brillen, die im Museum in Radebeul aufbewahrt werden. Nach alledem kommt er zu dem Schluss: »So ist in doppelter Hinsicht die Blindheitsepisode des jungen May eine ophthalmologische Unmöglichkeit.«8 Es scheint demnach durchaus denkbar, dass es sich vielmehr um eine der zahlreichen Mystifikationen handelt, mit denen May in späteren Jahren sein Leben zu umgeben pflegte.

War nicht auch der Sänger der Antike, Homer, blind gewesen? Das Motiv der Blindheit taucht immer wieder in den Romanen Karl Mays auf.

Karl Mays eigene Aufzeichnungen sind das einzige direkte Zeugnis, das über seine Kindheit vorliegt. Gegenüber seinen Lebenserinnerungen mit dem Titel Mein Leben und Streben (später enthalten in dem Band Ich) sind, bei aller Anschaulichkeit gerade der Passagen über Kindheit und Jugend, gewisse Vorbehalte angebracht. Es hat sich herausgestellt, dass der Phantasiebegabte nicht unbedingt die Wirklichkeit nachgezeichnet hat, sondern häufig der Versuchung erlag, Wunschträumen nachzugeben und die Situation zu erklären.

Bei allem Elend und der materiellen Not der Familie scheint das kleine Haus, das die Mutter – freilich samt der auf ihm liegenden Schulden – geerbt hatte, wenigstens in den Augen der Kinder ein Ort der Geborgenheit, ja sogar einer gewissen Behaglichkeit gewesen zu sein.

Karl May erzählt: »Mutter hatte ganz unerwartet von einem entfernten Verwandten ein Haus geerbt und einige kleine, leinene Geldbeutel dazu. Einer dieser Geldbeutel enthielt lauter Zweipfennigstücke, ein anderer Dreipfenniger, ein dritter lauter Groschen. In einem vierten steckte ein ganzes Schock Fünfzigpfenniger, und im fünften und letzten fanden sich zehn alte Schafhäuselsechser, zehn Achtgroschenstücke, fünf Gulden und vier Thaler vor. Das war ja ein Vermögen! Das schien der Armut fast wie eine Million. Freilich war das Haus nur drei schmale Fenster breit und sehr aus Holz gebaut, dafür aber war es drei Stockwerke hoch und hatte ganz oben unter dem First einen Taubenschlag, was bei anderen Häusern bekanntlich nicht immer der Fall zu sein pflegt. Großmutter, die Mutter meines Vaters, zog in das Parterre, wo es nur eine Stube mit zwei Fenstern und die Haustür gab. Dahinter lag ein Raum mit einer alten Wäscherolle, die für zwei Pfennig pro Stunde an andere Leute vermietet wurde. [...] Im ersten Stock wohnten die Eltern mit uns. Da stand der Webstuhl mit dem Spulrad. Im zweiten Stock schliefen wir mit einer Kolonie von Mäusen und einigen größeren Nagetieren, die eigentlich im Taubenschlage wohnten und des Nachts nur kamen, uns besuchen. Es gab auch einen Keller, doch er war immer leer. Einmal standen einige Säcke Kartoffeln darin, die gehörten aber nicht uns, sondern einem Nachbar, der keinen Keller hatte. Großmutter meinte, daß es viel besser wäre, wenn der Keller ihm und die Kartoffeln uns gehörten. Der Hof war grad so groß, daß wir fünf Kinder uns aufstellen konnten, ohne einander zu stoßen. Hieran grenzte der Garten, in dem es einen Hollunderstrauch, einen Apfel-, einen Pflaumenbaum und einen Wassertümpel gab, den wir als ›Teich‹ bezeichneten. Der Hollunder9 lieferte uns den Tee zum Schwitzen, wenn wir uns erkältet hatten, hielt aber nicht sehr lange vor, denn wenn das Eine sich erkältete, fingen auch alle Anderen an zu husten, und wollten mit ihm schwitzen. Der Apfelbaum blühte immer sehr sehr schön und sehr reichlich; da wir aber nur zu wohl wussten, dass die Äpfel gleich nach der Blüte am besten schmecken, so war er meist schon Anfang Juni abgeerntet. Die Pflaumen aber waren uns heilig. Großmutter aß sie gar zu gern. Sie wurden täglich gezählt, und niemand wagte es, sich an ihnen zu vergreifen. Wir Kinder bekamen doch mehr, viel mehr davon, als eigentlich auf uns fiel.« (Leben und Streben, S.13f.)

Der Alltag in den zwei dicht beieinanderliegenden Städtchen Hohenstein und Ernstthal, »deren Gäßchen sich stellenweise wie die Finger zweier gefalteten Hände ineinanderschoben«, wie May es ausdrückt, wird