ТОП просматриваемых книг сайта:

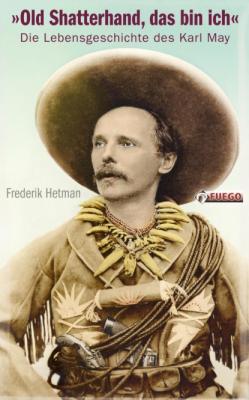

Old Shatterhand, das bin ich. Frederik Hetmann

Читать онлайн.Название Old Shatterhand, das bin ich

Год выпуска 0

isbn 9783862871353

Автор произведения Frederik Hetmann

Издательство Bookwire

»Die Hauptbeschäftigung bildete die Weberei. Der Verdienst war kärglich, ja oft überkärglich zu nennen. Zu gewissen Zeiten gab es wochen-, zuweilen monatelang wenig oder gar keine Arbeit. Da sah man Frauen in den Wald gehen und Körbe voll Reisig heimschleppen, um im Winter Feuerung zu haben. Des nachts konnte man auf einsamen Pfaden Männern begegnen, welche Baumstämme nach Hause trugen, die noch während der Nacht zu Feuerholz zersägt und zerhackt wurden, damit wenn Haussuchung kam, nichts gefunden werden konnte. Es galt für die armen Weber fleißig zu sein, und den Hunger abzuwehren. Am Sonnabend war Zahltag. Da trug ein jeder sein ›Stück zu Markte‹: Für jeden Fehler, der sich zeigte, gab es einen bestimmten Lohnabzug.« (ebenda, S.82)

Am Wochenende wird viel getrunken und es werden Glücksspiele gemacht, bei denen nicht selten ein ganzer Wochenverdienst den Besitzer wechselt. Der Pfarrer, der Arzt, der Rechtsanwalt sind die einzig gebildeten Personen am Ort. Die Häuser sind klein, die Gassen eng. Jeder beobachtet jeden. »Man wußte alles, aber man schwieg. Nur zuweilen, wenn man es für nötig hielt, ließ man ein Wörtchen fallen, und das war genug. Man kam dadurch zur immerwährenden, aber stillen Hechelei, zur niedrigen Ironie, zu einem scheinbar gutmütigen Sarkasmus, welcher aber nichts Reelles an sich hatte.« (ebenda, S. 83f.)

Es ist zu bedauern, dass Karl May diese Atmosphäre und die Menschen, die sich in ihr bewegten, in keinem seiner Romane ausführlich dargestellt hat. Eine Ausnahme bildet der Schlussteil von Der verlorene Sohn, einer der Kolportageromane, von denen noch zu reden sein wird.

Karl May kannte sich im Kleinstadtmilieu gut aus. Es weht Mief durch diese Stadt und da ist viel kleinbürgerliche Gemeinheit, die ihn empört: »So hatte sich aus den sonnabendlichen Kartenspielen ein lichtscheues Unternehmen gebildet, welches den Zweck verfolgte, verbotenes, ja sogar betrügerisches Kartenspiel zu pflegen. Die Betreffenden kamen zusammen, um sich in der Zubereitung und im Gebrauch flacher Karten zu üben. Sie etablierten sich in einer vor der Stadt gelegenen Wirtschaft. Sie schickten Zubringer aus, um Opfer einzufangen. Da saß man nächtelang und spielte um hohe Einsätze. Mancher kam da mit vollen Taschen und ging mit leeren fort. Man erzählte sich von jedem neuen Coup, der gemacht worden war. Man sprach von den erbeuteten Summen, und man freute sich darüber, anstatt daß man sich diese Betrügereien vorwarf. Man verkehrte mit den Falschspielern wie mit ehrlichen Leuten. Man leistete ihnen Vorschub. Ja man achtete, man rühmte ihre Pfiffigkeit, und man verriet nicht das geringste von allem, was man von ihnen wußte. Daß hierdurch eigentlich das ganze Städtchen an dem Betruge gegen die herbeigeschleppten Opfer beteiligt wurde, und Jedermann, der von diesen Gaunereien wußte, sich streng genommen, als Hehler zu betrachten hatte, das leuchtete keinem Menschen ein.« (ebenda, S. 84)

Selbst wenn man unterstellt, dass durch die moralisierende Polemik manch eigene Verfehlungen Mays in ein milderes Licht getaucht werden sollen, muss die Atmosphäre einer solchen Kleinstadt beklemmend gewesen sein. Gewiss war jenes soziale Klima auch eine Konsequenz der politischen Zurücksetzung und Enthaltsamkeit des Bürgertums: Weil man politisch nicht oder nur eingeschränkt mitreden durfte, wetzte man seine Zunge desto heftiger an den menschlichen Schwächen der Nachbarn.

Von seinem Vater berichtet May, er sei aufbrausend, jähzornig, unbeherrscht und gegenüber den Kindern gewalttätig gewesen, »ein Mensch mit zwei Seelen. Die eine Seele unendlich weich, die andere tyrannisch, voll Übermaß im Zorn, unfähig sich zu beherrschen. Er besaß hervorragende Talente, die aber alle unentwickelt geblieben waren, der großen Armut wegen. Er hatte nie eine Schule besucht, doch aus eigenem Fleiß fließend lesen und sehr gut schreiben gelernt. Er besaß zu allem, was nötig war, ein angeborenes Geschick. Was seine Augen sahen, machten seine Hände nach. Obgleich nur Weber, war er doch imstande, sich Rock und Hose selbst zu schneidern und seine Stiefel selbst zu besohlen. Er schnitzte und bildhauerte gern, und was er da fertig brachte, das hatte Schick und war gar nicht so übel. Als ich eine Geige haben mußte und er kein Geld auch zu dem Bogen hatte, fertigte er schnell selbst einen an. Dem fehlte zwar ein Wenig an schöner Schweifung und Eleganz, aber er genügte vollständig, seine Bestimmung zu erfüllen. Vater war gern fleißig, doch befand sich sein Fleiß stets in Eile. Wozu ein anderer Weber vierzehn Stunden brauchte, dazu brauchte er zehn; die übrigen vier verwendete er dann zu Dingen, die ihm lieb waren«.

Für die Kinder und wohl auch für die Ehefrau hatte solch konzentriertes Arbeiten auch eine Schattenseite, die May nicht verschweigt.

»Während dieser zehn anstrengenden Stunden war nicht mit ihm auszukommen; alles hatte zu schweigen; niemand durfte sich regen. Da waren wir in steter Angst ihn zu erzürnen. Dann wehe uns! Am Webstuhl hing ein dreifach geflochtener Strick, der blaue Striemen hinterließ, und hinter dem Ofen steckte der wohlbekannte ›birkene Hans‹, vor dem wir Kinder uns besonders scheuten, weil Vater es liebte, ihn vor Züchtigungen im großen ›Ofentopfe‹ einzuweichen, um ihn elastischer und also eindringlicher zu machen. Übrigens, wenn die zehn Stunden vorüber waren, so hatten wir nichts mehr zu befürchten; wir atmeten alle auf, und Vaters andere Seele lächelte uns an. Er konnte dann geradezu herzgewinnend sein, doch hatten wir selbst in den heitersten und friedlichsten Augenblicken das Gefühl, daß wir auf vulkanischem Boden standen und von Moment zu Moment einen Ausbruch erwarten konnten.« (ebenda, S. 9f.)

Die Vermutung, dass die Begeisterung Hadschi Halef Omars für Peitschenhiebe und die Abneigung gegen solche Abstrafung bei Kara Ben Nemsi in den Orientromanen Mays hier ihren Erfahrungsgrund hätten, geht bestimmt nicht fehl.

Die vom Sohn gerühmten Fähigkeiten des Vaters hat Claus Roxin in einer biografischen Skizze näher betrachtet. Er schreibt: »Das einzige erhaltene Schriftstück von seiner [des Vaters] Hand, eine aus dem Jahr 1856 stammende Bitte an das Armenkomitee zu Ernstthal um Unterstützung für seine Mutter, zeigt freilich, dass er die Regeln der Orthografie und des Satzbaus höchst unzulänglich beherrschte. Dagegen neigte er – und hierin war er seinem Sohn am ähnlichsten – zu fantastischen Unternehmungen. Die kärglichen Geldmittel der Familie verschleuderte er durch dilettantische Versuche, mit Hilfe eines Taubenhandels zu Reichtum zu kommen; und anlässlich der Revolution von 1848 übte er sich im ›höheren Kommando‹, indem er Offizier und General spielte und seinen kleinen Sohn als ›sächsische Armee‹ exerzieren ließ. [...] Immer wieder drängte es ihn aus der sozialen Deklassierung zu öffentlicher Wirksamkeit. Er gehörte 1834 zu den Gründungsmitgliedern der Bürgergarde in Ernstthal, einer von den Bürgern selbst organisierten Hilfspolizei, zu deren ›Vertrauensmann‹ er auch gewählt wurde. Ob er im April 1848 am Sturm auf das Waldenburger Schloss des Fürsten von Schönburg mitgewirkt hat, wissen wir nicht; es ist unwahrscheinlich. Doch beteiligte er sich 1849 an der Gründung des Ernstthaler Vaterländischen Vereins, einer linksdemokratischen Gruppe. Auch der erwähnte Brief an den Armenverein ist nicht frei von provozierenden Tönen. Doch ist Heinrich August May – anders als sein weit begabterer Sohn – nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.«10

Komplizierter stellt sich das Bild der Mutter und das Verhältnis Karls zu ihr dar. Er verherrlicht sie als »Märtyrerin«, die still ihre Pflicht tut und sich für die Familie aufopfert. »Nie, niemals habe ich ein ungutes Wort aus ihrem Mund gehört. Sie war ein Segen für jeden, mit dem sie verkehrte, vor allen Dingen ein Segen für uns, ihre Kinder. Sie konnte noch so schwer leiden, kein Mensch erfuhr davon.« (Leben und Streben, S. 9)

Auch das ist eine idealistische Stilisierung. Karls Mutter war überfordert. Nicht nur durch die wahnwitzige Zahl der Geburten und Kindstode. Schließlich ist sie es auch, die die bedrohliche materielle Situation der Familie einigermaßen stabilisieren hilft, nachdem der Vater durch seinen missglückten Taubenhandel das bisschen Geld, das durch die Erbschaft der Mutter ins Haus gekommen ist, vertut und dann gar noch einen ebenso verlustreichen Handel mit Lebensmitteln beginnt.

Dass das Verhältnis der beiden Ehepartner nicht konfliktfrei war, schildert Karl May selbst ausführlich: »Dieses unstäte, unnütze Leben [des Vaters] forderte nicht, sondern fraß das Glück des Hauses; es fraß sogar auch noch die übrigen Leinenbeutel. Mutter gab gute Worte vergeblich. Sie härmte sich und trug still, bis es Sünde gewesen wäre, weiter zu tragen. Da faßte sie einen Entschluß und ging zum Herrn Stadtrichter Layritz. [...] Sie stellte ihm ihre Lage vor. Sie sagte ihm, daß