ТОП просматриваемых книг сайта:

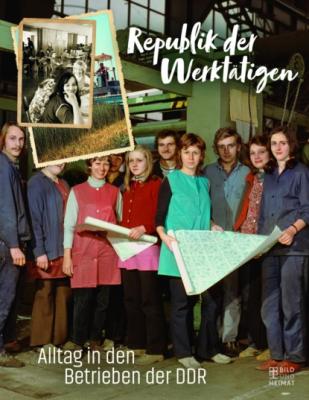

Republik der Werktätigen. Anonym

Читать онлайн.Название Republik der Werktätigen

Год выпуска 0

isbn 9783959588140

Автор произведения Anonym

Жанр Изобразительное искусство, фотография

Издательство Bookwire

Ich vermochte plötzlich das Kunststück zu vollbringen, aus meiner Person herauszutreten und über mir zu schweben. Ich sah zu meinen Füßen den leidenden, gequälten Körper, mit dem mich nicht mehr viel verband. Wenn ich wollte, konnte ich meine Schwingen ausbreiten und in den Himmel fliegen. Ich probierte es, und es gelang mir auf Anhieb.

Ich war erneut ohnmächtig geworden und kam wieder zu mir, als mich der Ingenieur schüttelte. »Ich komme vom Mittagessen zurück, und Sie liegen immer noch hier in Ihrem Blut. Jetzt ist mir alles egal. Ich fahre Sie ins Krankenhaus. Warten Sie einen Moment. Ich bin gleich zurück. Ich hole nur meinen Wagen.«

Wieder gab es einen Schnitt. Das Nächste, was mir im Gedächtnis haften blieb, waren sanft zugreifende Hände, die mich auf eine mit Rollen versehene Liege legten. Ich schaute auf die hellen Neonröhren über mir, als ich lange Korridore entlanggeschoben wurde. Langsam versank ich wieder in einer warmen, weichen Watteschicht. Die Schmerzen verschwanden.

»Sie dürfen nicht einschlafen! Bleiben Sie wach!«, war das Letzte, was ich hörte, bis ich endgültig im Nichts versank.

Aber ich sah kein gleißendes Licht. Ebenso wenig zog mein gesamtes bisheriges Leben im Zeitraffer an mir vorbei. Vielleicht erwachte ich deshalb wieder. Diesmal befand ich mich auf der Männer-Unfallstation vom St.-Georg-Krankenhaus. Auf der einen Seite standen 15 Betten in einer Reihe, auf der anderen Seite ebenso viele. Jeder Patient besaß ein eigenes Nachtschränkchen. Außerdem gab es zwei Tische und zehn Stühle. Es stank nach menschlichen Ausdünstungen und Desinfektionsmitteln.

Links neben mir lag ein Dachdecker, der Tag und Nacht ununterbrochen stöhnte. Er war von der Leiter gefallen und hatte sich die Wirbelsäule gestaucht. Rechts von mir jammerte ein Zuhälter. Ein Konkurrent hatte ihm mit einer abgeschlagenen Flasche den Hals aufgeschlitzt. Schräg gegenüber greinte ein ungetreuer Ehemann. Seine Gattin hatte ihm eine Tranchiergabel bis zum Knauf in die Brust gerammt.

Ein Jahr darauf – ich konnte bereits seit einigen Wochen wieder ohne Schmerzen aufrecht gehen – las ich im Seminargebäude auf einem Anschlag am Schwarzen Brett, dass für den Studentensommer 1976 zwei Studenten mit einer Elektrikerausbildung gesucht würden. Sie sollten in Dranske an der Ostsee Stromleitungen in Bungalows verlegen. Ich meldete mich sofort, obwohl sich meine Kenntnisse auf diesem Gebiet darin erschöpften, dass ich als kleiner Junge einmal meine Puppenstube unter Verwendung von Klingeldraht und einer Flachbatterie erleuchtet hatte.

Tatsächlich wurden in den erst halbfertigen Bungalows noch gar keine Elektriker benötigt. Stattdessen verlegte ich von morgens um acht bis mittags um zwei Uhr Fußbodendielen. Anschließend ging ich an den Strand, um mich zu erholen. Meine Kommilitonen vergnügten sich unterdessen unter demselben blauen Himmel wie ich beim Kiesschippen in einer Leipziger Zementmischanlage.

Blut, Schweiß and Tränen – Ein Sommer als Elektroköhler

Uli Jeschke

(BArch Bild 183-1984-0402-019 / Peter Zimmermann)

Auch in der DDR waren Studenten ständig auf der Suche nach einer Aufbesserung der Haushaltskasse. So schob man schon mal Schichten auf dem Güterbahnhof oder saß ein paar Nächte lang am Band des VEB Narva Kombinat Berliner Glühlampenwerk. Das zusätzliche Geld wurde dann für vieles Nützliche, aber auch viel Unnützes ausgegeben, für studentischen Luxus quasi. Brauchte man etwas mehr Geld, schließlich gründeten viele Paare zu meiner Zeit fleißig Familien schon während des Studiums, gab es die sehr sinnvolle Erfindung des Studentensommers. Die Betriebe glichen damit, zumindest teilweise, die Defizite aus, die das im Sommerurlaub weilende Stammpersonal verursachte. Auch für Studenten war es lukrativ, es gab zwar nur den Lohn für Ungelernte, jedoch ohne Abgaben. So war brutto auch netto.

Ich bewarb mich 1978 um Arbeit beim VEB Elektrokohle Lichtenberg (EKL) in Berlin. Die Organisation lief über Komitees der Freien Deutschen Jugend (FDJ), die die Arbeitsplätze akquirierten, die Rahmenverträge abschlossen und sich um soziale Belange, wie um eventuelle Unterkünfte, kümmerten. Von Kommilitonen hatte ich gehört, das EKL bezahle recht gut, also nichts wie hin, für vier Wochen sollte ich nun Elektroköhler sein.

Der erste Tag begann noch zu einer »zivilen« Zeit, um acht Uhr sollte ich mich am Tor in der Herzbergstraße in Berlin-Lichtenberg einfinden, ich würde abgeholt, beschied man mir bei der Bewerbungsbestätigung. Ich hatte keine Vorstellung von der Arbeit in dem damals riesigen Betrieb mitten in Berlin. Es sollte der heißeste Sommer meines Lebens werden …

Früh um acht stand ich also mit einigen anderen Studenten vor dem Eingang des VEB Elektrokohle Berlin. Empfangen wurden wir von einem Abgesandten der FDJ-Betriebsleitung. Dazu hatte sich ein Mensch aus der Kaderabteilung (Neudeutsch: Personalabteilung) gesellt. Der Rundgang durch den Betrieb begann hinter dem Tor mit einem Spalier von Schaukästen, in denen Fotos und Lesebeiträge hingen. Offensichtlich handelte es sich um die »Straße der Besten«, Einzelpersonen und Kollektive, die irgendetwas besonders gut gemacht hatten und nun als Vorbilder dienen sollten. So im Vorbeigehen huschten die Gesichter nur flüchtig an einem vorbei. Links befanden sich die Werkhallen, etwas weiter rechts die Verwaltungsgebäude.

In der ersten Werkhalle schlug uns eine gewaltige Hitzewelle entgegen. Obwohl es draußen 24 oder 25 Grad warm war, kam es mir vor, als hätte sich die Temperatur in der Halle noch einmal verdoppelt. Natürlich war es sehr laut und auch staubig. Der Kohlenstaub sollte sich, obwohl man sich werksseitig alle Mühe gab, ihn zu binden, damit er nicht durch die Luft waberte, innerhalb kürzester Zeit an allen Stellen des Körpers festsetzen. Doch Staub und Lärm waren nicht das Schlimmste, es war diese Hitze. Die kam, hier im Bereich Kleinkohle, aus den in der Mitte der Halle befindlichen Öfen – großen Löchern, in denen man die Graphitstäbe, aus denen später »Schleifkohlen« aller Größen und Formen werden sollten, brannte.

Arbeitsbrigade im VEB Elektrokohle Lichtenberg (1979) (BArch Bild 183-U0723-005 / Peter Zimmermann)

Jetzt erst verstand ich den Begriff »Elektrokohle«. Nun plötzlich wurde mir klar, dass diese Elektrokohlen die Schleifbürsten waren, wie sie in jedem Elektromotor und Generator benötigt werden als Gleitkontakte zum Rotor oder den Schleifringen. Gefertigt wurden sie aus Graphitpulver, das je nach Anwendung mit unterschiedlichen Metallpulvern gemischt wird. Das Pulvergemisch wird dann gepresst und danach in einem Ofen gebrannt, um seine Festigkeit zu erhalten. Natürlich waren die Öfen isoliert, doch die Hitze, die sie abstrahlten, war enorm. In einem anderen Bereich sahen wir, wie einige Beschäftigte mit dem anfallenden Graphitgruß, der nach dem Brennen der Kohlen entstanden war, kämpften.

Eine weitere neue Erkenntnis: Diese Kohlen gab es in fast allen Größen und Formen. Kleine, bleistiftdicke kannte ich aus meinem Fahrraddynamo, den ich als Jugendlicher auseinandergebaut hatte, oder aus den Küchengeräten, die mein Vater zu Hause auseinanderschraubte, um sie zu reparieren. Er konnte dabei auf eine Erfolgsquote von mehr als 80 Prozent blicken, nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass heute fast nur noch weggeworfen wird. Während meiner Lehre hatte ich auch die riesigen Generatoren auf den russischen Loks gesehen, die immerhin eine Leistung von 3000 PS ermöglichten. Aber die Vielfalt von Elektrokohlen war wirklich immens, es wurden Kohlen von nur wenige Gramm wiegend bis zu einer Tonne im EKL gefertigt. Elektromotoren- und Generatorenbauer in der ganzen Republik waren darauf angewiesen.

Das erklärt sicher auch, warum die Arbeitsbedingungen noch denen am Beginn des 20. Jahrhunderts glichen. 1872 gegründet, stammten wesentliche Teile des Werkes aus dieser Zeit. Stilllegen und Erneuern konnte man sich offenbar nicht leisten, wollte man die Herstellung der damit gefertigten Produkte nicht gefährden.