ТОП просматриваемых книг сайта:

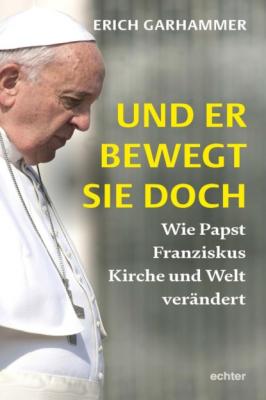

Und er bewegt sie doch. Erich Garhammer

Читать онлайн.Название Und er bewegt sie doch

Год выпуска 0

isbn 9783429063368

Автор произведения Erich Garhammer

Жанр Документальная литература

Издательство Bookwire

Manns genug, um dir alles Gute zu wünschen,

Manns genug, um Beleidigungen zu vergessen,

weil ich dir schon verziehen habe.

Vielleicht wirst du es nie erfahren,

vielleicht kannst du es nicht glauben,

vielleicht lachst du darüber,

wenn du mich zu deinen Füßen liegen siehst.

Es ist leicht, mit dem Messer zu stechen,

um einen Verrat zu rächen,

oder mit dem Dolch um eine

Leidenschaft zu wetten.

Aber es ist nicht leicht, die Fesseln einer

leidenschaftlichen Liebe zu durchschneiden,

wenn sie fest um den

Pfahl des Herzens gebunden sind.

Manns genug, um Dich sehr zu lieben.

Milonga, die durch deine Abwesenheit entstand,

Milonga der Erinnerung

Milonga, damit man sie dir niemals

als Ständchen singt.

Damit du mit der Nacht zurückkommst

und mit der Sonne wieder fortgehst.

Um dir manchmal Ja zu sagen

oder Nein zu schreien.

Manns genug, um Dich sehr zu lieben …

Das Lied erzählt davon, dass es geschaffen wurde, um an eine gescheiterte Liebesbeziehung zu erinnern, ein steter Topos der Tango-Lyrik. Während in der Tango-Poesie das lyrische Ich in machistischem Selbstmitleid verharrt (und oft aus Kummer „stirbt“), findet es in der Milonga- Lyrik im beschwingten Rhythmus dieses musikalischen Genres Trost, um immer wieder über ein Scheitern hinwegzukommen: „Yo canto por no llorar (Ich singe, um nicht zu weinen).“

Insofern kann man die Milonga als die fröhlichere Schwester des Tangos bezeichnen. Es ist ein Lied einer verarbeiteten Krise, letztlich ein Lied der Auferstehung.

Der Mensch hinter dem Amtsträger wird in diesen wenigen Zeilen und Selbstaussagen spürbar. Was ist von einem solchen Papst zu erwarten? Er wurde sehr schnell zur Projektionsfläche von Hoffnungen für die einen und von Ängsten für die anderen. Was lässt sich nach den ersten Jahren sagen?

Keine kirchliche Nabelschau

Da ist zum einen seine Rede im Vorkonklave, die die Kardinäle wohl mächtig beeindruckt hat. Er liefert eine eigene Interpretation von Evangelisierung als Daseinsgrund der Kirche: „Evangelisierung setzt apostolischen Eifer voraus, Evangelisierung setzt in der Kirche den Freimut (parrhesia) voraus, aus sich selbst herauszugehen (salir de sí misma). Die Kirche ist aufgerufen, aus sich selbst herauszugehen und zu den Peripherien zu gehen, nicht nur an die geographischen, sondern auch an die existentiellen Peripherien. Die des Mysteriums der Sünde, die des Schmerzes, die der Ungerechtigkeit, die der Ignoranz, der religiösen Nichteinhaltung, die des Denkens, die jeglichen Elends.“2 Evangelisierung hat zunächst eine Voraussetzung: den Freimut zur Exzentrik. Das Zentrum liegt nicht in der Kirche, sondern an den Peripherien, sowohl geografisch als auch existentiell. Das Gegenteil der missionarischen Exzentrik ist die unfruchtbare Selbstbezüglichkeit und Selbstbespiegelung: „Wenn die Kirche nicht aus sich selbst herausgeht, um zu evangelisieren, bleibt sie selbstbezüglich (autorreferencial) und wird dann krank (cf. die in sich verkrümmte Frau des Evangeliums). Die Übel, die sich im Lauf der Zeit in den kirchlichen Institutionen entwickeln, haben ihre Wurzel in der Selbstbezüglichkeit (autorreferencialidad), eine Art (surte) theologischer Narzissmus.“ Franziskus bezieht sich hier auf die Stelle Lk 13,10–17. Von der gekrümmten Frau wird gesagt, dass sie sich nicht mehr aufrichten und nicht mehr auf das Ganze blicken kann. Die Kirche wird zu einer solchen Frau, wenn sie sich nur auf sich selbst bezieht und nicht aufs Ganze blickt. Franziskus erweitert diese Sicht noch mit einer Referenz auf die Johannes-Apokalypse: „In der Apokalypse sagt Jesus, dass er an der Tür steht und anklopft. Offensichtlich bezieht sich der Text darauf, dass er von außen klopft um einzutreten … Aber ich denke an die Male, wenn Jesus von innen klopft, daran, damit wir ihn herausgehen lassen. Die selbstbezügliche (autorreferencial) Kirche beansprucht (pretende) Jesus Christus für sich drinnen und lässt ihn nicht nach außen treten.“ Die Anrede an die Gemeinde von Laodizea, die als lau beschrieben wird, weder heiß noch kalt (Offb 3,14–22), wendet Franziskus auf die Kirche an und dreht das Bild um: Sie hat Jesus eingesperrt, er klopft nicht von außen, sondern von innen, und möchte zu den Menschen gehen. Die Kirche beansprucht ihn nur für sich selbst.

Kirche ist relativ

Eine solche selbstbezügliche Kirche kreist nur um sich selbst und verfehlt sich dadurch, denn ihr Auftrag ist ihre Relativität, ihre Bezogenheit auf Christus und die Menschen und nicht ihre Selbstverabsolutierung. In dieser Passage des Textes hat sich allerdings ein gravierender Übersetzungsfehler der Rede eingeschlichen. Es ist vom „Geheimnis des Lichtes“ die Rede, es muss jedoch heißen „Geheimnis des Mondes“: „Wenn die Kirche selbstbezüglich (autorreferencial) ist, ohne es zu merken, glaubt sie, dass sie ihr eigenes Licht hat; sie hört auf, das „mysterium lunae“ (Geheimnis des Mondes) zu sein, und gibt jenem schwerwiegenden Übel der geistlichen Mundanität Raum (nach de Lubac das schlimmste Übel, das über die Kirche hereinbrechen kann), die dann lebt, damit man sich wechselseitig wichtig nimmt.“ Franziskus knüpft hier an die lunare Ekklesiologie der Kirchenväter an: Kirche ist nicht die Sonne, sondern der Mond, sie bezieht ihr Licht nicht von sich selbst, sondern von der Sonne Christus: „Vereinfacht gesagt, gibt es zwei Bilder von Kirche: die evangelisierende Kirche, die aus sich heraustritt (sale de sí); die das Wort Gottes ehrfürchtig hört und es treu verkündet (Dei verbum religiose audiens et fidenter proclamans); oder die mundane Kirche, die in sich, von sich und für sich lebt.“ Die Metapher der „Ent- und Verweltlichung“ bekommt hier eine ganz neue Konnotation: Kirche ist dann verweltlicht, wenn sie Jesus für sich behält, ihn der Welt vorenthält. Entweltlichung ist ihre Zentrierung in Jesus und ihre Verausgabung für die Menschen. Von hier aus kann und muss über „Entweltlichung“ ganz neu nachgedacht werden.

Auch der angesprochene Henri de Lubac sollte neu in die Diskussion gebracht werden; er hat in seiner Betrachtung über die Kirche unterschieden zwischen zwei Glaubensformen: den Glauben an Gott und den Glauben der Kirche.3 „Credo ecclesiam“ macht deutlich, dass wir nicht an die Kirche glauben, sondern die Kirche glauben als Konsequenz des Gottesglaubens. Diese geglaubte Kirche aber bleibt immer reformabel und vorläufig. Oder wie es Bischof Kamphaus einmal klassisch formuliert hat: „Die Kirche vergeht, das Reich Gottes kommt – Gott sei Dank!“ Jeglichem Ekklesiozentrismus ist damit ein Riegel vorgeschoben.

Eine neue Konzilsdeutung

Das Pontifikat von Papst Benedikt war geprägt von seiner Sorge um die richtige Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils. Immer wieder betonte er, dass vor allem der „Geist des Konzils“ oder „das Ereignis Konzil“ in den Vordergrund gerückt werde, aber nicht die Texte des Konzils. Er hat zwischen einer Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs („die Kirche nach dem II. Vatikanum sei eine andere als die vor dem II. Vatikanum“) und einer Hermeneutik der Reform („die Kirche nach dem II. Vatikanum sei keine neue, sondern nur eine erneuerte Kirche“) unterschieden. In seiner letzten Ansprache vor dem Klerus der römischen Diözese hat er das wahre Konzil vom Konzil der Medien abgehoben. Das wahre Konzil werde sich immer mehr durchsetzen. Papst Franziskus hat nicht von ungefähr am Geburtstag von Papst em. Benedikt XVI. am 16. April in seinem Morgengottesdienst das Thema des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgegriffen: „Der Heilige Geist drängt zum Wandel, und wir sind bequem.“ Papst Franziskus hat in seiner Predigt deutlich Stellung bezogen und die mangelhafte Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils beklagt. Das sei vor allem ein geistliches Problem: „Um es klar zu sagen: Der Heilige Geist ist für uns eine Belästigung. Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er drängt die Kirche, weiter zu gehen. Aber wir sind wie Petrus bei der Verklärung, ‚Ah,