ТОП просматриваемых книг сайта:

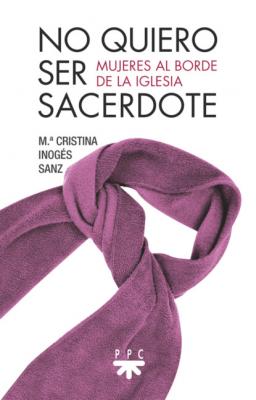

No quiero ser sacerdote. María Cristina Inogés Sanz

Читать онлайн.Название No quiero ser sacerdote

Год выпуска 0

isbn 9788428836838

Автор произведения María Cristina Inogés Sanz

Жанр Документальная литература

Серия Fuera de Colección

Издательство Bookwire

Pero también es algo producido por una experiencia en la que el sacerdote –especialmente en nuestra historia cercana, la de la Iglesia española– ha asumido en gran medida un rol de poder y segregación aún presente, lamentablemente, haciendo que se le vea muchas veces como alguien ajeno a las «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias» 2 de la gente, más preocupado por preservar dogmas y doctrinas y realizar ritos incomprensibles para muchos que por acompañar sus vidas estando en medio de ellos como el que sirve. No digo que esta sea toda la realidad, sino que es lo que se mantiene en el imaginario de muchos, y eso es así porque ha habido numerosas experiencias de este tipo que, además, no son todavía cosa del pasado.

Hay algún sacerdote que conozco que sigue pensando –y lo dice– que lo suyo son las almas, solamente, y que el cuerpo no es asunto suyo. Esto solo significa que ha desgajado a la persona de forma artificiosa, como si alma y cuerpo no estuvieran unidos por la gracia, tal como lo estuvieron en Cristo, conformando un único ser, una única e indivisible persona. Lo de la encarnación parece que tiene poco que ver con el hoy, el aquí y el ahora de la fe. Y así es imposible hacer una síntesis fe-vida, porque no hay vida en la que encarnar la fe. Así la fe resulta algo que no tiene ni puede decir nada a la vida. Y si ni puede ni tiene nada que decirnos, entonces realmente sobra. La existencia se convierte en la aceptación resignada de una realidad que no podemos más que esperar que pase en las mejores condiciones posibles, y la fe –o la religión– en un placebo para el mientras tanto. Y entonces sobra la Iglesia y sobramos, por supuesto, los curas.

Este mismo sacerdote insistía en que la celebración de la misa era algo que solo podía realizar y entender el celebrante, y que el pueblo no era más que espectador del milagro que por su mano –y supongo que por la acción del Espíritu Santo– se realizaba en el altar. Abrid sorprendidos los ojos y la boca cuanto queráis; yo lo hice. Hablo de este siglo, de estos días, de esta Iglesia. Esto, penosamente, sigue ocurriendo.

Hace poco terminaba de leer un número reciente de la revista Sal Terrae, dedicado a la formación de los presbíteros, y Antonio Ávila, en uno de sus artículos 3, formula la pregunta que muchas veces nos hacemos más de uno contemplando a los presbíteros recién ordenados o cuando visitamos algún seminario: ¿de dónde salen?, ¿de qué mundo?, ¿de qué seminarios?, ¿por qué esa renovada afición a las vestiduras de otros tiempos –sotanas, manteos, capas, bonetes...– y a recuperar ritos, lenguajes y devociones de otros momentos pasados?, ¿por qué ese deseo de aparentar distinto, segregado?, ¿a qué responde?

Si además de contemplarlos te detienes a conversar con algunos, las preguntas se siguen formulando, pero con doble interrogación. Hay en muchos de ellos un desconocimiento muy básico de lo que pasa en el mundo y en la vida de las personas, y de por qué pasa; y desconocimiento de la misma realidad de la Iglesia diocesana en la que van a servir. Insisto en que hay loables excepciones, pero son, cada vez más, eso: excepciones.

Creo que todo ello no deja de ser una llamada del Espíritu –¡vaya formas que tiene de llamar!– a ser conscientes de la necesidad vital que tenemos de recuperar el verdadero sentido del sacerdocio ministerial en la Iglesia, como servidor de la comunión y la unidad –no de la uniformidad– y como carisma de síntesis, y no como ministerio síntesis de todos los carismas. El ministerio sacerdotal me parece irrenunciable en la Iglesia en cuanto forma de existencia cristiana, necesaria para los laicos, cuya forma de existencia cristiana es, igualmente, necesaria para los ministros ordenados.

Otra cosa distinta son las maneras históricas en que en cada momento se haya concretado o las formas especificas en que se haya de expresar en el futuro, o quién y cómo ha de realizar ese ministerio esencial para la comunidad cristiana. Que sean varones, o varones casados, o mujeres –célibes o casadas– es algo que no creo que tenga una relación sustancial con el ministerio ordenado en sí, porque, no habiendo un impedimento teológico, no afecta a la esencia del ministerio ni del sacramento del orden, aunque, de momento, sea un tema cerrado. Pero esta es, ya digo, otra cuestión, en la que entrar más a fondo en otro momento que ahora excedería a este prólogo.

El problema de fondo creo que radica en eso en lo que el papa Francisco 4 insiste tanto cuando se refiere al clericalismo como uno de los pecados de esta Iglesia nuestra; o sea, en la perversión del sentido del sacerdocio ministerial, que, si configura con Cristo a la persona ordenada, lo es solo y siempre a los pies de los discípulos y en la cruz, aunque se nos olvide tantas veces. El trono real en que se suele representar en la imaginería religiosa de la primera mitad del siglo XX a Jesucristo tiene poco que ver con el sacerdocio de Cristo que presenta la carta a los Hebreos, y poco con el que se nos pide vivir a los ministros ordenados, a los sacerdotes.

De este clericalismo tampoco están exentos muchos laicos, que encuentran en este perverso ejercicio del ministerio el encaje adecuado a una forma fofa de vivir la fe que les viene bien, porque no cuestiona la propia vida; si acaso en el ámbito privado y, si me apuran, solo en el dormitorio. No nos engañemos, laicos –y laicas– clericales hay muchos, demasiados, en esta Iglesia nuestra. Recuerdo a un destacado dirigente de un partido político querido por la jerarquía que, presentando en un curso de doctrina social su visión de la encíclica Caritas in veritate, tras confesar no haberla leído más que por encima, finalizó su intervención, algo osada, recomendando que la Iglesia se dedicara a eso de la vida eterna y el más allá y dejara las cuestiones de este mundo, lo social, a los políticos y economistas entendidos en estas cuestiones, sobre las que la fe nada debía decir. También esto es clericalismo, pero más sutil.

Porque el clericalismo tiene que ver más con estructuras de poder que de servicio, con estructuras alejadas del Evangelio y de lo que la Iglesia es realmente. La pena es cuánta gente normal ha ido dejando la Iglesia por esta razón, añadida quizá a otras: a una fe inconsistente, mágica y ritualista, mal acompañada, poco o nada personalizada, innecesaria para la vida... pero en la que ha encontrado el caldo de cultivo necesario para convertir en razones las excusas para abandonar.

Las nuevas hornadas de sacerdotes podrían hacer pensar que esto no tiene solución. Yo creo que, si dependiera de nosotros, de los seres humanos, no la tiene. Si solo dependiera de la jerarquía, menos aún. Felizmente, creo que no depende en exclusiva de nosotros. Algo tiene que decir y está diciendo el Espíritu. Pero tendremos que afinar los sentidos y la mística para descubrir lo que dice el Espíritu a las Iglesias (Ap 3,1-6).

De entrada, es un dato innegable la disminución del número de sacerdotes y de las vocaciones sacerdotales. Aquellos enormes seminarios de los años cincuenta del siglo pasado nos resultan ya innecesarios para la función para la que se construyeron. Pero también es un dato –me refiero en concreto a la Iglesia en España– que cada vez se bautizan menos niños (del bautizo de niños ya, si eso, hablamos otro día tomando un café, Cristina); es un dato que la práctica religiosa desciende, que las catequesis son menos numerosas, que los fieles van siendo menos y mayores, que templos de otras épocas rara vez se llenan hoy, que hay generaciones enteras prácticamente ausentes de la Iglesia... Si la lectura que hacemos de todos estos datos es tan simple como que esto se acaba –hay quien la hace dentro de la misma Iglesia– o si a lo que nos lleva es a instalarnos en el miedo, entonces las soluciones que propondremos tendrán un sesgo de liquidación de existencias, un cariz defensivo, de encierro en nuestra incapacidad que nos impedirá dar un solo paso hacia adelante y hacia fuera. Entonces es que habremos decidido abandonar toda esperanza para enterrar los talentos en lugar de ponerlos a producir, y, muertos de miedo, esperaremos a que el dueño de la finca venga a reclamarnos lo que no tenemos. Una Iglesia que haga esto no tiene futuro, tiene los días contados, y no puede pretender ser Iglesia de Cristo. Lamentablemente, todavía las maneras de abordar la cuestión van más por este camino actualmente.

La escasez que asusta es la de vocaciones sacerdotales; la que debería hacernos sentirnos interpelados comunitariamente, pensar, orar y discernir con ayuda del Espíritu es la escasez de vocaciones cristianas primeramente. ¿Qué hemos hecho con el Evangelio para que no sea buena noticia para la gente de este tiempo? ¿Estamos siendo fieles al mandato de evangelizar recibido del Señor? ¿De qué evangelización estamos hablando? Habría que asumir esta