ТОП просматриваемых книг сайта:

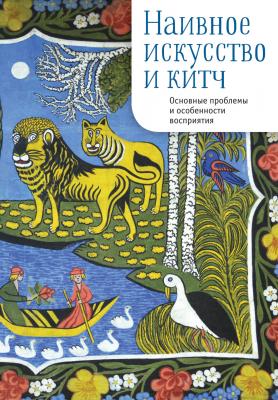

Наивное искусство и китч. Основные проблемы и особенности восприятия. Сборник статей

Читать онлайн.Название Наивное искусство и китч. Основные проблемы и особенности восприятия

Год выпуска 2018

isbn 978-5-907115-00-2

Автор произведения Сборник статей

Жанр Культурология

Издательство Алетейя

Наступало время, когда российское правительство, органы местного самоуправления, общественность акцентировали свое внимание на кустарных промыслах. Это было вызвано беспокойством за растущую экономику страны, а главное – проблемами трудоустройства большей части населения – крестьянства, которое составляло 80 % всего населения. Так, в 1872 году создается комиссия при Совете торговли и мануфактур Министерства финансов. Ей вменялось в обязанности систематическое изучение вопроса о состоянии крестьянских промыслов. Результатом деятельности этой комиссии стало издание 16 томов экспедиционных материалов, а также сбор коллекций, характеризующих состояние и развитие кустарного производства в России. И как важный итог – устройство в Петербурге Музея прикладных знаний. Обследования районов кустарного производства проводят и другие министерства, издаются статистические материалы, труды специальных комиссий. В них содержались сведения о промыслах, анализировалось их реальное положение и нужды. Другими словами, в России проводилось планомерное изучение промыслов.

В 1874 году издается многолетний труд «Свод материалов по кустарной промышленности в России» (авторы князь А.А. Мещерский и К.Н. Модзалевский). Во вступлении авторы подчеркивали важную для того времени мысль о том, что значение кустарной промышленности – «этой производительной силы» – не только в формировании материальной среды. Промыслы «содержали в себе духовное начало, которое формируется в глубинах народной жизни и его быта на основе народного коллективного самосознания и порождает творчество»[15]. Отмечалось, что условия России (тощая земля, малые наделы, длинные зимы, обилие лесов, гончарных глин, льноводство) издавна способствовали развитию ремесел как части сельского быта. Однако предназначенная сначала для удовлетворения местных нужд самого сельского населения «ремесленность эта» скоро приобрела значение самостоятельной формы производительности, так называемой кустарной промышленности. Кустари – не случайные работники.

Там же. С. 148.