ТОП просматриваемых книг сайта:

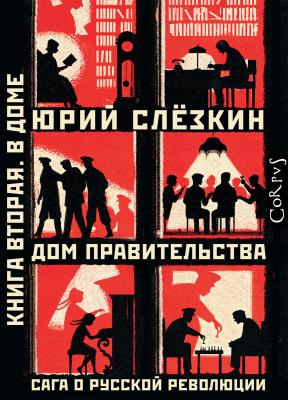

Дом правительства. Сага о русской революции. Книга вторая. В доме. Юрий Слёзкин

Читать онлайн.Название Дом правительства. Сага о русской революции. Книга вторая. В доме

Год выпуска 2017

isbn 978-5-17-100477-4

Автор произведения Юрий Слёзкин

Жанр Документальная литература

Издательство Corpus (АСТ)

Советский коллективизм состоит из отдельных личностей; буржуазный индивидуализм процветает в лоне семьи. Эмансипация – женщин, детей и в конечном счете всех без исключения – есть освобождение человека от гнета семьи. «Ячейки» эмансипированных мужчин, женщин и детей должны стать домами без мещанства. Как объясняла одна брошюра о коммунистическом быте: «Жилище, где человек проводит всю свою жизнь от рождения до смерти, должно быть гигиенично, т. е. оно должно быть просторно, светло, тепло и сухо; кроме того, в нем не должно быть испорченного воздуха, сырости и грязи». Оно должно быть свободно от болота и всего с ним связанного: жирной посуды, мокрого белья и темных углов, с одной стороны, и «кисейных занавесок на окнах, герани в горшке и канарейки в клетке» – с другой. Мягкость и вязкость грозили удушьем: главными врагами «свободного развития каждого» были пуховые подушки и двуспальные кровати. Государство обязалось поставлять функциональную мебель; потребители привыкали убирать складные шкафы, столы, подносы, кровати, полки, табуретки и гладильные доски в специальные ниши. Комнаты проектировались по образцу купе и кают. Архитекторы цитировали Ле Корбюзье в том смысле, что «все, что не является необходимым, должно быть отброшено» (или, по версии Маяковского, «лишних вещей не держи в жилище – станет сразу просторней и чище»). Как писал Крицман в «Героическом периоде Великой русской революции», «нужно, значит, будет существовать, не нужно, значит, будет уничтожено». Цель построения социализма – «уничтожение фетишистских отношений и установление прямых и непосредственных, открытых связей между различными частями советского народного хозяйства». Задача советских архитекторов – установление прямых и непосредственных, открытых связей между отдельно взятыми советскими людьми – связей, не замутненных «лишними вещами» и стойкими привязанностями[40].

Архитекторам наступающей эпохи не довелось много построить. Дезурбанисты ждали «децентрации» производства, «дестационарности» населения и электрификации всей страны. Проекты «Зеленого города» под Москвой и «лент» складных жилищ в Магнитогорске не осуществились из-за отсутствия средств и инфраструктуры. Дома-коммуны создавались на базе существующих гостиниц или строились по мере поступления средств. В основу дома Ивана Николаева в Москве (1929–1930) легло пять базовых принципов: «Изгнание из своей жизни примуса – есть первый шаг. Бытовая коллективизация и организованность учебы –

Охитович, «Заметки», с. 13; А. Луначарский, «Культура в социалистических городах»,

М. Зарина,