ТОП просматриваемых книг сайта:

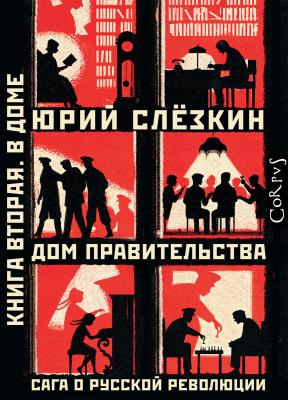

Дом правительства. Сага о русской революции. Книга вторая. В доме. Юрий Слёзкин

Читать онлайн.Название Дом правительства. Сага о русской революции. Книга вторая. В доме

Год выпуска 2017

isbn 978-5-17-100477-4

Автор произведения Юрий Слёзкин

Жанр Документальная литература

Издательство Corpus (АСТ)

Главными оппонентами Сабсовича были «дезурбанисты», которые считали дома-коммуны гипертрофированными бараками. Как писал архитектор Александр Пастернак (брат Бориса, друг Збарского и – благодаря последнему – один из авторов Мавзолея Ленина и института Карпова):

Будет ли коллективом численно большая армия случайно объединенных в одном доме людей? И будет ли этот, допустим, коллектив, нормально жить в домах-коммунах, отличительная черта коих (мы теперь уже видели и графические воплощения теоретических идей) – длиннейшие коридоры с небольшими камерами, большие очереди на простые культурные удобства (умывальники, уборные, вешалки), те же очереди в столовые, где человек должен отобедать, очевидно, с той же скоростью, как на вокзале перед отходящим поездом (нельзя же задерживать товарища, ожидающего своей очереди на тарелку, вилку и нож!)[30].

Сабсович сравнивал капиталистический урбанизм с «жизнью в каменных клетках». Но разве «громадные, тяжелые, монументальные, извечно стоящие» дома-коммуны – не каменные клетки? Согласно главному идеологу дезурбанизма Михаилу Охитовичу, все современные города и их незаконнорожденные «коллективные» наследники суть Вавилоны и Карфагены, которые «должны быть разрушены». В условиях первобытного коммунизма совместное производство требовало совместного проживания. У современного коммунизма другие требования. «Современный коммунизм должен охватить общим процессом производства по крайней мере сотни миллионов людей. Если бы совместному труду соответствовало совместное жилище, то было бы правильным построить одно жилище на несколько сот миллионов людей». Но идея эта очевидно нелепа – столь же нелепа, как попытка создать одну на весь мир прачечную или столовую[31].

Что же делать? Люди, утверждал Охитович, всегда жили там, где работали. Скотоводы кочевали со своим скотом; земледельцы селились на земле. «Город является результатом общественного разделения труда, результатом отделения ремесла от земледелия, или иначе отделения процессов обработки продукта от процессов добывания его». Задача социализма состоит в преодолении неравенства и нерациональности урбанизма как следствия неравенства и нерациональности капитализма. Как писал Пастернак: «Осуществление

Сабсович,

А. Пастернак, «Споры о будущем города»,

Сабсович,