ТОП просматриваемых книг сайта:

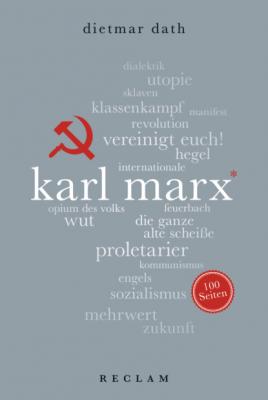

Karl Marx. 100 Seiten. Dietmar Dath

Читать онлайн.Название Karl Marx. 100 Seiten

Год выпуска 0

isbn 9783159613260

Автор произведения Dietmar Dath

Жанр Афоризмы и цитаты

Серия Reclam 100 Seiten

Издательство Bookwire

Diese Neuigkeit, so Marx, brach

aus den durch allgemeines Stimmrecht in den verschiedenen Bezirken von Paris gewählten Stadträten. Sie waren verantwortlich und jederzeit absetzbar. Ihre Mehrzahl bestand selbstredend aus Arbeitern oder anerkannten Vertretern der Arbeiterklasse. Die Kommune sollte nicht eine parlamentarische, sondern eine arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher Zeit. Die Polizei, bisher das Werkzeug der Staatsregierung, wurde sofort aller ihrer politischen Eigenschaften entkleidet und in das verantwortliche und jederzeit absetzbare Werkzeug der Kommune verwandelt. Ebenso die Beamten aller andern Verwaltungszweige. Von den Mitgliedern der Kommune an abwärts, mußte der öffentliche Dienst für Arbeiterlohn besorgt werden. Die erworbnen Anrechte und die Repräsentationsgelder der hohen Staatswürdenträger verschwanden mit diesen Würdenträgern selbst. Die öffentlichen Ämter hörten auf, das Privateigentum der Handlanger der Zentralregierung zu sein. Nicht nur die städtische Verwaltung, sondern auch die ganze, bisher durch den Staat ausgeübte Initiative wurde in die Hände der Kommune gelegt. Das stehende Heer und die Polizei, die Werkzeuge der materiellen Macht der alten Regierung einmal beseitigt, ging die Kommune sofort darauf aus, das geistliche Unterdrückungswerkzeug, die Pfaffenmacht, zu brechen; sie dekretierte die Auflösung und Enteignung aller Kirchen, soweit sie besitzende Körperschaften waren. Die Pfaffen wurden in die Stille des Privatlebens zurückgesandt, um dort, nach dem Bilde ihrer Vorgänger, der Apostel, sich von dem Almosen der Gläubigen zu nähren. Sämtliche Unterrichtsanstalten wurden dem Volk unentgeltlich geöffnet und gleichzeitig von aller Einmischung des Staats und der Kirche gereinigt. Damit war nicht nur die Schulbildung für jedermann zugänglich gemacht, sondern auch die Wissenschaft selbst von den ihr durch das Klassenvorurteil und die Regierungsgewalt auferlegten Fesseln befreit. Die richterlichen Beamten verloren jene scheinbare Unabhängigkeit, die nur dazu gedient hatte, ihre Unterwürfigkeit unter alle aufeinanderfolgenden Regierungen zu verdecken, deren jeder sie, der Reihe nach, den Eid der Treue geschworen und gebrochen hatten. Wie alle übrigen öffentlichen Diener, sollten sie fernerhin gewählt, verantwortlich und absetzbar sein.

Marx begrüßte alle diese Maßnahmen enthusiastisch. Sie nahmen vorweg, was er für die ganze Welt erreichen wollte. Das Ziel gehörte zu seinen Kernabsichten, seit er 30 Jahre früher gemeinsam mit seinem Freund Engels vom klassischen bürgerlichen Liberalismus zu einer politischen Richtung übergegangen war, die man »Kommunismus« nannte (und die es also, was heute wenige wissen, schon gegeben hatte, bevor Marx und Engels sich zu ihr gesellten).

Die Idee, mit der sie Kommunisten wurden, und die Marx nun, ein Menschenalter später, in Paris in die Tat umgesetzt sah, hat Engels weitere 20 Jahre nach der Kommune in einem Vorwort zum Bürgerkriegs-Buch seines verstorbenen Freundes wiederholt: »Der deutsche Philister ist neuerdings wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort: Diktatur des Proletariats. Nun gut, ihr Herren, wollt ihr wissen, wie diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das war die Diktatur des Proletariats.«

Zweierlei Wut

Kann jemand, der Aufstände begrüßt, eine Diktatur fordert, Philister erschreckt und sich nicht scheut, die seit Urzeiten bestehende gesellschaftliche Wirklichkeit als »die ganze alte Scheiße« zu beschimpfen, eine Wissenschaft begründen, sei es nun die des Sozialismus oder sonst eine? Mein kommunistischer Bekannter hat ja recht: Es sind nicht Texte von Marx, sondern Unzufriedenheiten, die Menschen normalerweise in den Denk- und Handlungshorizont linker Überzeugungen schleudern – manchmal zum Anarchismus, manchmal zum Kommunismus, manchmal zu Occupy und manchmal zu einer bescheiden mühsamen Arbeit als Rechtsanwältin für Flüchtlinge ohne Papiere. Selbst bei Marx gab es, wie ich gezeigt habe, diese Erregungszustände; seine Arbeit war durchaus Nervensache.

Wie hängen diese Nerven aber mit seinen Analysen zusammen? Warum reicht es manchen Menschen nicht, ihr Unbehagen am Gemeinwesen in einer Krawalldemo, einem Songtext, einem Graffito oder einer anderen spontanen Verausgabung der Affekte zu entladen?

Ich selbst bin von der beschriebenen Affektspannung nicht an der Hand von Karl Marx abgekommen, sondern aus einem anderen Grund. So, wie Marx auffiel, dass es unter angeblich seit 1789 gleichgestellten Menschen, die allesamt keine Adligen sind, zwei verschiedene Sorten Teilnahme an der Produktion der gesellschaftlich benötigten Güter und Dienstleistungen gibt, so gibt es, lernte ich mit etwa 16 Jahren, nicht nur eine, sondern mindestens zwei Sorten Wut, die heiße und die kalte.

Menschen werden wütend, wenn ihnen etwas Unlust bereitet oder eine erhoffte Lust verwehrt. Manchmal reicht schon die Befürchtung, dass es so kommen könnte. Dass wir Menschen bei Unlust, verwehrter Lust oder Angst vor einem von beidem wütend werden, ist für Hordentiere wie uns ein von der Evolution nützlich eingerichteter Umstand.

Wenn es andere unseresgleichen sind, die uns Unlust bereiten oder Lust verweigern, können Aggression und das aggressive Gebaren, das aus Wut entsteht, die Verursacher unserer Unlust oder Angst zur Korrektur ihres Verhaltens zwingen. Wenn wir Pech haben, entsteht daraus allerdings wieder Wut bei jenen; das Resultat ist im schlimmsten Fall die berühmte Gewaltspirale, auch als Teufelskreis bekannt.

Mit 13, 14 Jahren, als ich die Begeisterung für Utopien gerade verlor, war ich an Schultagen zwischen 8 und 14 Uhr oft genug wütend. Das lag außer an pubertätstypischen Stimmungsschwankungen an besonderen Umständen, durchaus objektiv messbaren, die auch Eltern und anderen Leuten auffielen, die meine Schule nicht besuchten. Wir hatten es da mit einer im Umlandvergleich überproportional hohen Anzahl von problematischen Lehrerinnen und Lehrern zu tun, Alkoholikern, Depressiven, Cholerikern, Esoterikern, die mangelnde Lernerfolge bei den ihnen anvertrauten jungen Menschen als persönliche Beleidigungen empfanden. Ihre Vergeltungsmaßnahmen schonten die Kinder vermögender oder einflussreicher Eltern mit nachtwandlerischer Sicherheit. Bei denen, die nicht geschont wurden, kam daher Wut auf; zunächst heiße.

Heiße Wut ist Erregung, die zwar die Quelle des Übels erkennt, das sie reizt, aber nicht weiter denken kann als bis zum unmittelbaren Gegenschlag. Heiße Wut war das, was uns dazu aufstachelte, im Unterricht Lärm zu schlagen, das verhasste pädagogische Personal bei Zufallsbegegnungen in der Stadt zu verhöhnen, seine Autos oder Fahrräder zu beschädigen und ähnliche alberne bis ernsthaft destruktive Angriffe mehr zu riskieren, die natürlich ständig mit Niederlagen endeten, nämlich Strafen, Schwierigkeiten zuhause, Schadensersatz usw. Wenn die Wut nicht abebbte (wie sollte sie, die Anlässe bestanden weiter), konnte das zu folgenreich verpfuschten Erziehungslaufbahnen führen, zum Sitzenbleiben beispielsweise, zu Schulverweisen und anderen Erlebnissen, die das Leiden verlängerten und verschärften.

Wut, die zwischen unartikulierbarem Groll und unpräzisen Gegenschlägen hin und her schwingt, kannte auch Karl Marx, nicht nur in Jugendjahren (die bei ihm vergleichsweise behütet und sorgenfrei waren).

Als linker Oppositioneller im Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts musste er harte Schläge einstecken, von der unmöglich gemachten akademischen Karriere, zu der ihm auch seine offensichtliche intellektuelle Begabung nicht verhelfen konnte, über Zensurmaßregeln gegen Zeitungen, bei denen er schrieb, weil er nicht Professor werden konnte, bis hin zu erzwungenen Wohnungswechseln wegen staatlicher Verfolgung, die ihn erst nach Paris jagte, wo ihn die preußische Regierung anschwärzen ließ, dann nach Brüssel, wo er blieb, bis ihn auch Belgien auswies, so dass er zurück nach Paris und endlich nach London übersiedelte, wo er an seinem Hauptwerk arbeitete, bis er starb.

Der Lesesaal der alten British Library, Marx’ Arbeitsplatz

Auf seinem teils krummen, teils gezackten Weg musste Marx mit seiner Familie, also Frau und Töchtern, ein finanziell unsicheres und gesundheitsschädigendes Leben führen, das ihm unter anderem Karbunkel (die aus Haarwurzelproblemen und Furunkeln entstehen) bescherte.

Dieses spezielle körperliche Leiden befeuerte seine Wut auf