ТОП просматриваемых книг сайта:

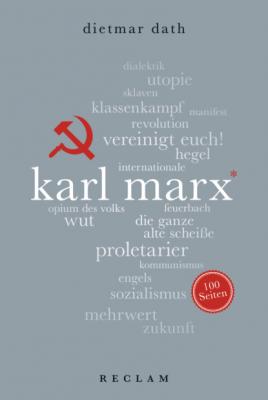

Karl Marx. 100 Seiten. Dietmar Dath

Читать онлайн.Название Karl Marx. 100 Seiten

Год выпуска 0

isbn 9783159613260

Автор произведения Dietmar Dath

Жанр Афоризмы и цитаты

Серия Reclam 100 Seiten

Издательство Bookwire

In der E-Mail meines kommunistischen Bekannten wird eine Unterscheidung angedeutet, die nahelegt, es gäbe auf der einen Seite Empörung, Verurteilung der schlechten Welt, und auf der anderen Seite das Lesen und Denken sowie die Schriften, die zu beidem einladen. Diese zwei Seiten aber stehen einander in Wirklichkeit nicht getrennt gegenüber, es gibt den Unterschied nur als gewaltsam fixierten. Gerade der 18. Brumaire zum Beispiel, so knapp und klar er ist, lebt von Empörung und Verurteilung der Vorgänge, die er erklären will. Marx hat auf erfreuliche wie schlechte Nachrichten häufig mit dem Verfassen von Gebrauchstexten für politische Organisationen reagiert, etwa den Bund der Kommunisten oder die Erste Internationale Arbeiterassoziation. Es galt in solchen Momenten, unter Zeitdruck Übersicht herzustellen, damit man wusste, in was man sich einmischen sollte.

Der beste dieser interventionistischen Texte – man könnte sie auch »XXL-Flugblätter« nennen – entstand rund 20 Jahre nach dem Staatsstreich des Louis Napoleon, als der deutsch-französische Krieg die französische Regierung so sehr schwächte, dass es zu einem sozialistischen Aufstand kam. Den Aufständischen gelang in Paris die Errichtung einer revolutionären Minirepublik, die von Mitte März bis Ende Mai 1871 überlebte. Dann wurde sie blutig niedergeschlagen. Marx aber verstand sie als dringende Anregung dazu, seine Vorstellungen davon, was nach der Abschaffung der kapitalistischen Wirtschaftsweise und des sie schützenden Staates kommen sollte, präzisierend zu erläutern.

Das Alte beseitigen und das Neue errichten sollte dabei »die Arbeiterklasse«, eine gesellschaftliche Gruppe, die Marx auch »das Proletariat« nannte. Dieser lateinische Ausdruck ist abgeleitet von proles, »die Nachkommen«, womit im Altertum die ärmsten Einwohner Roms gemeint waren, weil sie nichts besaßen als ihre Kinder.

Marx wusste, dass sein modernes »Proletariat« durchaus mehr hatte als Kinder, nämlich vor allem das abstrakte Gut, von dessen Verkauf es lebte: seine Arbeit, genauer: seine Arbeitskraft (da diese Menschen nicht selbst bestimmen, was sie arbeiten, wenn sie ihre Kraft verkaufen, kann man schlecht sagen, ihre Arbeit gehöre ihnen).

Auch anderen als Marx war aufgefallen, dass diesem Proletariat die berühmte Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte im Zuge der Revolution durch die französische Nationalversammlung am 26. Augst 1789 keine grundsätzliche Erleichterung seiner harten Lebensbedingungen eingebracht hatte.

Der Sinn jener Menschenrechtserklärung war bekanntlich die Abschaffung des mittelalterlichen Ständerechts, der feudalen Ordnung gewesen, in der es beispielsweise bei Straftaten für das Individuum einen Riesenunterschied machte, ob es von Menschen mit Grundbesitz und Titeln oder von »gemeinen Leuten« abstammte. Rechtsunterschiede nach Geburt sollten nach der Menschenrechtserklärung nicht mehr gelten, alle Menschen vielmehr zunächst einfach Franzosen und dann, falls sich die neue Rechtsform auf der ganzen Welt durchsetzen ließ, Exemplare der Menschengattung sein. Schön gedacht – aber das neue System, das den freien Wettbewerb bei der Jagd nach dem persönlichen Glück garantieren sollte, ließ sich nicht ohne Widersprüche verwirklichen.

Die neue, kompliziertere Welt, die mehr individuelle Beweglichkeit außerhalb der Geburtsmilieus gestattete, verlangte zunächst vor allem ein größeres Ausmaß an Verwaltungsaufwand. Es ist wie im Straßenverkehr: Sobald man Autos hat, braucht man mehr Regeln und Schilder sowie Kontrolle; Autoverkehr kann größeren Schaden anrichten als Fußgänger- oder Pferdeverkehr. Mehr Gleichheit hieß also paradoxerweise: mehr Staat. Unmöglich wurde hingegen, dass man sein Leben genügsam neben dem Mitmenschen her lebte und auf einem von Geburt an festliegenden Platz ein Auskommen fand. Stattdessen musste man sich jetzt in der Konkurrenz behaupten, und da ging’s ruppig zu.

Intellektuelle, die mit dem neuen Zustand unzufrieden waren, konzentrierten sich bei ihrer Kritik in den folgenden Jahrhunderten meist auf die beiden genannten Punkte, auf den Staat und die Konkurrenz. Der Wunsch, den Staat loszuwerden, brachte die Lehre von der Welt ohne Herrschaft hervor, den Anarchismus, und der Wunsch, die Konkurrenz loszuwerden, erzeugte die Lehre vom gemeinschaftlichen Wirtschaften, den Sozialismus oder Kommunismus.

Marx sah die Sache anders: Für ihn waren der Widerspruch zwischen dem Individuum und dem Staat wie auch der Widerspruch zwischen Mensch und Mensch in der Konkurrenz nur Nebeneffekte eines tiefer liegenden Widerspruchs, nämlich desjenigen zwischen zwei gesellschaftlichen Gruppen, die einander auf verdeckte Weise ebenso feindlich gegenüberstanden, wie das die Adligen und die Gemeinen im Feudalismus offen getan hatten.

Marx und Engels in schweren Auseinandersetzungen beim Haager Kongress 1872

Die eine Gruppe war das Proletariat. Die andere bildeten diejenigen, deren juristisch und ökonomisch spezielle Form von Besitz ihnen erlaubte, die Arbeitskraft der ersten Gruppe zu kaufen. Diese Form von Besitz nannte Marx »Kapital«. Damit ist also nicht einfach »Reichtum« gemeint – ein reicher Adliger, der keine Arbeitskraft kaufen muss, weil ihm Land und Leibeigene gehören, ist bei Marx kein Kapitalist, ein reicher Sklavenhalter, der ebenfalls keine Arbeitskraft kauft, weil die Sklaven sein Eigentum sind, ist auch keiner, und ein reicher Müßiggänger, der ein gegebenes Vermögen verprasst, wird auch im blühendsten Kapitalismus für Marx nie zum Kapitalisten. Entgegen einem verbreiteten Klischee hat Marx nicht besonders viel gegen Leute der letztgenannten Kategorie; er deutet sogar an, dass ihr Luxusleben sein Gutes habe, weil es unter Umständen das Bedürfnisniveau der Gesamtgesellschaft hebt, die Kochkunst oder andere Künste verfeinert und so fort.

Weil das fortbestehende gesellschaftliche Unrecht im nicht mehr feudalen Gesellschaftszustand für Marx seine Wurzel im Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit hat, und weil darüberhinaus das Kapital den Nutzen aus diesem Widerspruch zieht, während das Proletariat die Verliererkarte gezogen hat, gleichzeitig jedoch für das Funktionieren des Ganzen unerlässlich ist, postulierte Marx, dass niemand anders als dieses Proletariat die Klassenordnung beseitigen konnte: alle Formen von Unterdrückung, Ausgrenzung, Ausbeutung, Einschließung, kurz: »die ganze alte Scheiße« (so nannten das Engels und er in ihrem Buch Die deutsche Ideologie). Eine gewissermaßen geschichtsphilosophische Rolle des Proletariats war damit fixiert, zunächst in der Theorie. Die Pariser Ereignisse von 1871 nun zeigten Marx, dass sein deduktiv ermitteltes politisches Subjekt, wie er im Essay über den Bürgerkrieg in Frankreich schrieb, »nicht die fertige Staatsmaschinerie einfach in Besitz nehmen und diese für ihre eignen Zwecke in Bewegung setzen« konnte. »Die zentralisierte Staatsmacht«, stellte er klar,

mit ihren allgegenwärtigen Organen stehende Armee, Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit, Richterstand, Organe, geschaffen nach dem Plan einer systematischen und hierarchischen Teilung der Arbeit – stammt her aus den Zeiten der absoluten Monarchie, wo sie der entstehenden Bourgeoisgesellschaft als eine mächtige Waffe in ihren Kämpfen gegen den Feudalismus diente. Dennoch blieb ihre Entwicklung gehemmt durch allerhand mittelalterlichen Schutt, grundherrliche und Adelsvorrechte, Lokalprivilegien, städtische und Zunftmonopole und Provinzialverfassungen. Der riesige Besen der französischen Revolution des 18. Jahrhunderts fegte alle diese Trümmer vergangner Zeiten weg und reinigte so gleichzeitig den gesellschaftlichen Boden von den letzten Hindernissen, die dem Überbau des modernen Staatsgebäudes im Wege gestanden. Dies moderne Staatsgebäude erhob sich unter dem ersten Kaisertum, das selbst wieder erzeugt worden war durch die Koalitionskriege des alten halbfeudalen Europas gegen das moderne Frankreich. Während der nachfolgenden Herrschaftsformen wurde die Regierung unter parlamentarische Kontrolle gestellt, d. h. unter die direkte Kontrolle der besitzenden Klassen. Einerseits entwickelte sie sich jetzt zu einem Treibhaus für kolossale Staatsschulden und erdrückende Steuern und wurde vermöge der unwiderstehlichen Anziehungskraft ihrer Amtsgewalt, ihrer Einkünfte und ihrer Stellenvergebung der Zankapfel für die konkurrierenden Fraktionen und Abenteurer der herrschenden Klassen – andrerseits änderte sich ihr politischer Charakter gleichzeitig mit den ökonomischen Veränderungen der Gesellschaft. In dem Maß, wie der Fortschritt der modernen Industrie den Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit entwickelte, erweiterte, vertiefte, in demselben Maß erhielt die Staatsmacht mehr und mehr den Charakter einer öffentlichen Gewalt zur Unterdrückung der Arbeiterklasse, einer Maschine der Klassenherrschaft. Nach jeder Revolution, die einen Fortschritt des Klassenkampfs bezeichnet, tritt