ТОП просматриваемых книг сайта:

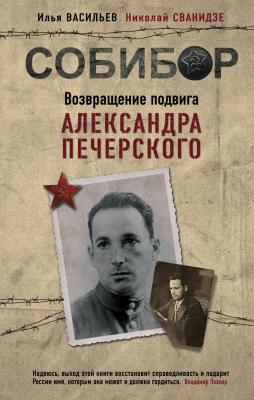

Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского. Николай Сванидзе

Читать онлайн.Название Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского

Год выпуска 2018

isbn 978-5-04-093888-9

Автор произведения Николай Сванидзе

Жанр Документальная литература

Издательство Эксмо

После статьи в «Комсомольце» о Печерском узнали его земляки-ростовчане. После публикации в «Комсомольской правде» – вся страна. Свидетельство тому – многочисленные письма, сохранившиеся в архиве Печерского. Большинство из них – от школьников.

Первое письмо такого рода, от шестиклассников школы № 3 города Батайска Ростовской области, Печерский получил еще после очерка Агуренко. Но теперь ему пишут и из-за пределов родного региона – из Самары, из Москвы. Восьмиклассники Тацинского санаторного детского дома, воспитанники школы-интерната № 1 Новочеркасска, ученики 76-й ростовской школы… Четвероклассники школы № 11 Мончегорска Мурманской области просят: «Напишите, как у Вас идут дела дома, на заводе. Какая в Ростове-на-Дону погода. Напишите, сколько у Вас членов семьи, а если можно, то фото семьи». А учащиеся ростовской средней школы № 8 принимают Печерского в почетные пионеры[51].

Намного важнее, конечно, было другое: на статью Друзенко и Томина откликнулся Семен Розенфельд – участник лагерного восстания, живший в городе Гайворон Кировоградской области и ничего не знавший о судьбе Печерского после октября 1943-го. Вскоре Печерский приехал к нему в Гайворон. Вместе они выступали в местном клубе, встречались с учениками городских школ и слушателями училища механизации сельского хозяйства[52].

Томин помог найти и еще одного участника восстания, Ефима Литвиновского, жившего в Куйбышеве. Приезд к нему Печерского стал «информационным поводом» для появления в газете Приволжского военного округа «За родину» (1963, 28, 30 августа) статьи А. Вятского «Через двадцать лет…», словно бы сконцентрировавшей всю советскую военную мифологию и все легенды, сопровождавшие историю Собибора и Печерского. Автор старательно избегает слова «еврей»: «В Собибур свозили людей, неугодных третьему «рейху», из Франции, Голландии, Норвегии, Австрии и Германии. С восточного фронта везли сюда военнопленных». Столь же старательно он романтизирует и героизирует историю попадания Печерского в плен: «Немцы выловили Александра из озера, через которое он плыл, поддерживая раненого полкового комиссара»[53]. В сходном духе описывается пленение Литвиновского и других товарищей Печерского. Вятский добавляет Печерскому лишнюю попытку побега из лагеря для военнопленных, демонстрирует интернационализм, расходящийся, увы, с исторической действительностью («Спаслись преимущественно те участники восстания, которые доверились польским крестьянам»), повышает своего героя в чине, называя его капитаном запаса и т. д.

Серию публикаций Тальманта о Собиборе продолжили немецкоязычный очерк Aufstand in Sobibor, помещенный в журнале Der Widerstandskämpfer Zeitschrift (1962, № 1), и статья «Восстание в лагере смерти» в газете Северной

О реальных обстоятельствах пленения Печерского см. в его письме Томину – Симкин. Цит. соч. С. 37.