ТОП просматриваемых книг сайта:

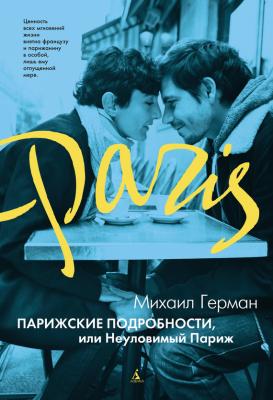

Парижские подробности, или Неуловимый Париж. Михаил Герман

Читать онлайн.Название Парижские подробности, или Неуловимый Париж

Год выпуска 2016

isbn 978-5-389-11372-5

Автор произведения Михаил Герман

Жанр Документальная литература

Издательство ""Издательская Группа Азбука-Аттикус""

А много позже я прочел письмо двадцатидвухлетнего Моцарта отцу: «Нельзя и представить себе тем, кто не в Париже, насколько все здесь противно! ‹…› И потом – как сильно изменился Париж: у французов нет более той вежливости, как пятнадцать лет назад; они грубят и чудовищно надменны…»

Улица Лафайет. Гостиница «Francia». 1965

Может быть, где-то здесь и прячется ответ на вопрос о «неуловимости» этого города. В горниле таинственного «вещества Парижа» плавится Время, соединяются века, вкусы, скепсис и радость жизни, недовольство своей эпохой и умение ощущать счастье бытия, сливается минувшее и сущее. В нем ничего не исчезает окончательно, он все хранит – только надо смотреть, любить и видеть. Об этом я стараюсь помнить каждый раз, когда переступаю порог нашего любимого отеля, чтобы вернуться в Париж.

А тогда я мало задумывался. Все меня восхищало, пьянило, душа была воспалена счастьем, и Париж улыбался мне.

Обед в плохоньком, по парижским понятиям, гостиничном ресторане – простой и вкусный: сочное мясо, непривычный, очень французский гарнир – зеленые стручки, дешевое вино в темных бутылках без наклеек, оранжад «Pchitt!!!» – в бутылочках крошечных, ледяных и пузатых, пепельницы с вечной надписью «Ricard», непременное «merci!» официанта, даже забирающего грязную тарелку.

В метро усталый контролер в голубом халате, щипцами компостировавший билеты, казался персонажем французского фильма, как и сами вагоны – четыре зеленых (второй класс), в середине красный (первый), и эти рекламы, и диковинные автоматы с бутылками, и гулкие объявления на натуральном французском языке.

Подлинный Париж во всей своей тревожной отчетливости беспощадно рушил зыбкие детские миражи, плоды мечтаний, воображения. Все же эта «окончательность» реального города была свидетельством удачи, победы: я недавно (еще не побывав, разумеется, в Париже!) опубликовал две книги о французских художниках – Домье и Давиде. Тогда, как ни странно, это было, пожалуй, проще, чем попасть за границу. А я вот попал! Вопреки молодости и беспартийности, вопреки – пусть тогда скромному – знанию языка[10]. «Спасибо, пустили, я – избранник!» – билось в моем униженном сознании.

Унижение я почувствовал спустя много лет. Сквозь, так сказать, оптику памяти. А тогда – хмельная радость.

Сколько бы потом ни приезжал я в Париж, те далекие жаркие августовские дни не уходят из моей памяти, как не уходит детство. Теплым серебром светились стены средневековых зданий – иная, странная красота не штукатуреных и крашеных, а каменных домов и церквей, казавшихся легкими и хрупкими, как светлый остывающий пепел. Чудилось, их не строили, а вытесывали, как скульптуры, и избитая фраза о «пыли столетий» банальной здесь вовсе не казалась. А отмытые за много веков дождями карнизы, капители, водостоки, статуи, горельефы на фоне темных стен создавали эффект тончайших и торжественных гравюр.

Тогда,

Теперь это может показаться бредом или выдумкой, однако в советское время «инстанции» действительно предпочитали выпускать таких туристов, которые не знали языка страны, куда ехали, а еще лучше – вообще никакого, кроме русского.