ТОП просматриваемых книг сайта:

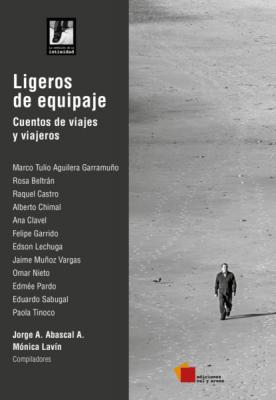

Ligeros de equipaje. Alberto Chimal

Читать онлайн.Название Ligeros de equipaje

Год выпуска 0

isbn 9786078564361

Автор произведения Alberto Chimal

Жанр Языкознание

Издательство Bookwire

Miente quien dice que lo mejor del viaje está en los preliminares. Es cierto que en los ascensos de preparación se cultivó el anhelo de la altura y usamos palabras recién aprendidas que nos ampliaron los labios. No es que fuera yo experta, pero quería cuidarlos con mis descubrimientos: cómo sujetar los bastones, vestirse y desvestirse por capas, tomar agua y comer sin sed y sin hambre, calzar las gafas solares, encontrar el paso, su propio paso, para subir y bajar. Practicamos varias veces y empezamos a tejer otro lazo entre nosotros. Hubo agotamiento en los amaneceres cobrizos desde la cumbre, los ojos brillantes de dicha y sol. Un gozo iba creciendo en las articulaciones del cuerpo y nos hacía más amplios al regresar cada cual a su casa, un poco más enamorados de la montaña, de nuestras posibilidades en la montaña.

Una noche, de regreso de una larga caminata, me despertó el miedo con su forma de ogro que gusta ahuyentar la alegría. Lo conozco desde niña. Un miedo que susurra al ritmo del oleaje de la mente y que un tiempo confundí con premonición, luego con intuición, para comprender, en el sofá de un psiquiatra, que ese monstruo se llama sabotaje y que crece cuando me falta espacio para contener el deleite. Lo ahogué bajo la almohada pero siguió despertándome en los días ansiosos de los preparativos: cuando comprábamos chamarras y botas para el frío, cuando leíamos historias de los primeros exploradores. Le grité: aléjate que aquí no cabes. Sólo bajó el tono de su voz.

Preparé un botiquín de primeros auxilios ayudada por un doctor. Empaqué toda clase de recursos naturales para los incidentes: aceites, imanes, pomadas, vendas. Guardamos un libro de plegarias cada cual en la mochila que tardamos días en hacer y deshacer, calculando el tamaño y el peso. Finalmente volamos a Katmandú y nos reunimos frente a una taza de té masala con nuestro grupo de expedicionarios guiados por el más experto montañista. Lo nuestro sólo era caminata, en ningún momento se exigirían recursos técnicos como crampones, cuerdas o piolet. Además contratamos un servicio de porteadores que nos ayudaría con el bulto pesado de la bolsa de dormir y los afeites para la noche. Sólo había que cargar la mochila con las cosas del día: capas de ropa en chamarras de diferentes materiales, agua, comida de marcha, gorra, guantes, lentes, protector solar. Lo único que teníamos que hacer era caminar: lento y hacia arriba, a un paso constante; aclimatarnos y cuidarnos del aire.

Antes de volar a Lukla, ella me dijo:

—¿Nos pintamos las manos, tía?

Cuando era niña, y yo había vuelto de un viaje a India, llevé henna y plantillas para decorarnos las manos a la usanza hindú. Era tanto nuestro placer y constancia que hube de comprarle unos guantes blancos para cubrir los dibujos el día de su primera comunión bajo el reproche de mi hermana que sabía que a veces jugábamos de más. Hicimos una cita en el salón de belleza. Con paciencia y asombro vimos aparecer aquel pasado y ese presente tan vivo. Cuando vi las mujeres que hoy somos, con las manos abigarradas de figuras en trazos café, comprendí que este viaje sería jugar a eso que hacíamos tantos años antes.

El día que llegamos a Lukla fue, y seguirá siendo por muchos años, uno de los más plenos de toda mi existencia. Palpitaba la ansiedad del inicio del ascenso al campamento base del Everest. Hacía frío bajo un aire límpido y visible, tan líquido que tenía sabor el trago que respirábamos. No había motores ni luz eléctrica, no es que hubiera silencio pero eso que sonaba era la montaña y su grandeza con diminutas tribus de caminantes que queríamos pisar la tierra, esa tierra.

Antes de emprender el camino, le regalé a él una rueda de oración que se gira con el movimiento del brazo, en honor a una película que sucedía en Tíbet a la que los invité de niños. De lo único que se acordaba, ya adulto, era de los rezos del campesino que llevaba al yak de un risco a otro. Me reía ante sus recuerdos sin hilo, pero sobre todo ante mi ocurrencia de llevar a dos niños al cine de arte. Mi esperanza era que, al cruzarnos con un yak, sacara su rueda de oraciones y diéramos vida a una de las escenas de nuestra memoria.

Desde el día uno supimos que sería el mejor viaje de nuestras vidas. Lo anunciaron las banderas blancas y verticales que ondeaban oraciones. El aire las hacía rezar en el golpe de la tela contra el viento, y así las plegarias bendecían la montaña. Lo supimos en los puentes colgantes con aguas de azul tan claro que parecían blancas, en el verdor de la floresta, en los bombones amarillos que crecían como barda alrededor del refugio donde pasaríamos la noche. Era la primera vez de los tres en esos parajes y no sabíamos cómo ni qué contar al otro. Estábamos desorientados ante la belleza, pero con estar juntos retomábamos el norte.

Nuestro camino coincidió con la fiesta de las luces en Nepal. Varias veces tropezamos con las voces de los niños y sus cantos, sus mejillas requemadas de sol y frío, para celebrar con baile. Vimos a las mujeres trabajar la tierra bajo el gesto de sus ojos rasgados, a porteadores llevar cuarenta kilos en la espalda con un paso natural. Los días eran largos, con sol y viento frío. Pausábamos para beber té de limón y jengibre antes de volver a caminar. Me emocionaba ir atrás de mis sobrinos, verlos subir, el tamaño de sus cuerpos, las personas en que se convirtieron. Me divertía ir junto a ellos, escuchar las bromas, reírnos hasta las lágrimas de tan felices, de tan cansados.

La primera vez que vi la cima del Everest fue en los espejos de sus lentes de sol y en la blancura de sus sonrisas. La cima creció frente a mis ojos, en un día celeste y despejado. Aquí está Dios, me decía, en la belleza, en mis pies, en mis rodillas, en ellos, en todo esto que me mueve. Aquí está Dios, repetía mientras giraba las ruedas de oración sembradas al lado derecho del camino: Aum mane padne hum. Y ahí íbamos: ella, venciendo el vértigo de los puentes; él, sacando fotos; y yo llena, absolutamente llena del aire que ama la vida.

Llevamos una celda solar que no supimos echar a andar, vivimos como un reto los baños de huella que no son baños sino agujeros malolientes sobre una tabla de madera. Mi sobrina se castigaba las ganas con tal de no ir al baño para terminar cediendo, resignada. Mi sobrino no decidía qué lado del río le gustaba más, si el de allá o el de acá, porque en ambos lados era hermoso, pero mucho más donde estuviera él. No extrañamos bañarnos, le teníamos miedo al frío. Empezamos a gozar salir de la bolsa de dormir a la ropa de ayer, que era la de anteayer, siempre tan de buen humor, a las botas empolvadas sobre tierra y lodo. Me sorprendía que ese sendero, por el que andábamos estrenando alma y pasos, fuera hecho cientos de años atrás, cientos de miles de veces pisado, y al mismo tiempo fuera tan nuevo, tan perfecto a nuestros ojos. Hasta que llegó un estornudo, ya con la altura encima y la aclimatación lenta. El ogro del miedo que viajó conmigo hasta esos parajes salió de mi mochila y afinó su voz. Pausamos un día para descansar la gripa, para enojarnos con nosotros mismos, para poner buena cara y seguir. Entonces me salió la otra tía que también soy y les gritaba que se taparan, que se untaran aceites de hierbas medicinales, los perseguía con agua y vitaminas, para ahuyentar la sombra del ogro que me miraba sin condescendencia. Quizá porque al día siguiente caminamos catorce horas, o porque escuchamos el cencerro del yak antes de verlo y mi sobrino finalmente sacó su rueda de oración, o porque estábamos agotados, o porque mojamos los pantalones de las carcajadas que no pudimos contener, fue que toda la noche escuché toser a mi sobrina.

En el siguiente poblado, que era en medio de la nada, había una estación de médicos voluntarios. Una organización inglesa que daba servicio a los porteadores que la pasan fatal con el mal de altura pero que callan por el riesgo a perder el trabajo. Cruzamos un río de agua ya congelada. Fuimos a la plática de conciencia que imparten todos los días y entendimos los síntomas del mal de montaña y lo peligrosa que puede ser la altura, de cómo los pulmones se llenan de agua en cuestión de horas. Pagamos una consulta para que revisaran a mi sobrina, escucharon su respiración y diagnosticaron que con el antibiótico todo estaría bien. Las siguientes dos horas recobró color y ánimo y fue a descansar. A la media noche su respiración empezó a sonar atorada y su siguiente tos fue con flemas de color rosa. Fue él quien me avisó cómo estaban las cosas, pero su cara era la del ogro que finalmente había salido de la sombra. Cuando la miré con las venas transparentadas en sus mejillas y con dificultad