ТОП просматриваемых книг сайта:

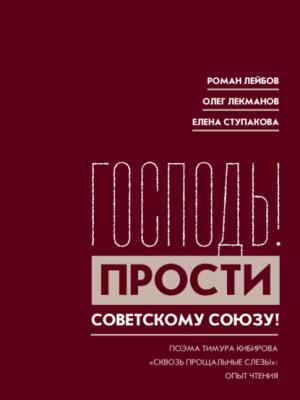

«Господь! Прости Советскому Союзу!» Поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы»: Опыт чтения. Олег Лекманов

Читать онлайн.Название «Господь! Прости Советскому Союзу!» Поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы»: Опыт чтения

Год выпуска 2023

isbn 9785942828660

Автор произведения Олег Лекманов

Издательство ВЕБКНИГА

Еще интереснее вопрос о репрезентации в тексте отдельных исторических эпизодов позднесоветской летописи. Почему событие, которое сегодня практически единодушно (и с нашей точки зрения, вполне справедливо) признается апофеозом русской истории послевоенного периода – полет в космос Юрия Гагарина – никак не отразилось в IV главе (если не брать в расчет издевательского вопроса о «сыне», который «в облаках пролетел»)?[17] При том, что в поэме прямо упоминаются не только «Терешкова, и Белка и Стрелка», но и «Союз – Аполлон». Почему в V главе ни слова не сказано об аварии на Чернобыльской АЭС? При том, что глобальный исторический смысл этого события и его глубинная связь с предыдущей советской историей совершенно очевидны автору, как явствует из первой части его «Христологического диптиха» (1986), следующей интонационной матрице мандельштамовского стихотворения «Ветер нам утешенье принес…» (1922) и предсказывающей ряд реминисценций в нашей поэме:

Тускло светит звезда Чернобыль.

В этом свете почудилось мне:

Джугашвили клинок обнажил,

гулко скачет на Бледном Коне.

Ты прости, я, быть может, не прав.

Может, это не правда еще.

Говорят, что, крылом воссияв,

защитит нас небесный Хрущев.

Только это, прости, ерунда!

Вон, любуйся, Хрущев твой летит

в сонме ангелов бездны сюда,

мертвой лысиной страшно блестит!

<…>

Это есть наш единственный бой.

Мы уже проиграли его.

Видишь, Сталин такой молодой.

Нету против него никого[18].

Надеемся, что наш комментарий помогает ответить на эти вопросы: ни триумфальный тон, ни апокалиптическое отчаяние не соответствовали точно зафиксированному поэмой эмоциональному состоянию советского человека 1987 года, сквозь слезы прощающегося с прошлым и с опасением, но и с надеждой вглядывающегося в будущее.

Раз уж мы заговорили об автоцитатах, встречающихся в поэме «Сквозь прощальные слезы», скажем несколько слов и о той составляющей поэтики Кибирова, на которую невозможно не обратить внимания и которая метафорически описывается исследователями как «цитатные фейерверки»[19] или даже как «цитатная вакханалия, половецкие пляски аллюзий» Скачать книгу

Интересно, что как раз этот период предстает как квинтэссенция советского времени в фильме «Хрусталев, машину!» (1998), снятом Алексеем Германом, чьи художественные задачи (поиски утраченного советского времени, опирающиеся на воспроизведение утраченных деталей советского быта) были во многом сходны с задачами автора поэмы «Сквозь прощальные слезы».

И даже здесь речь идет как минимум не только о Гагарине. Ср. наш комментарий на с. 285.

Кибиров 1994: 47.

Безродный: 73.