ТОП просматриваемых книг сайта:

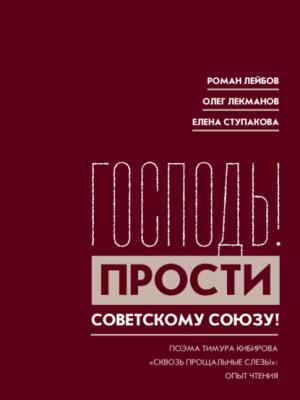

«Господь! Прости Советскому Союзу!» Поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы»: Опыт чтения. Олег Лекманов

Читать онлайн.Название «Господь! Прости Советскому Союзу!» Поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы»: Опыт чтения

Год выпуска 2023

isbn 9785942828660

Автор произведения Олег Лекманов

Издательство ВЕБКНИГА

Тем не менее у Кибирова к 1987 году не только уже сформировалась собственная поэтическая манера, но и сложилось ясное понимание своих главных поэтических задач. Десятилетия спустя он сформулировал их следующим образом:

<Т>е как бы ностальгические стихи, которые я писал во второй половине 1980-х, в частности «Сквозь прощальные слезы», были продиктованы полемикой с общей интеллигентской брезгливостью к советской жизни и к советской культуре. Я уверен, что можно было испытывать ко всему советскому гнев, ненависть – да все что угодно, только не брезгливость и не презрение. Это чувства лакейские[6]. На закате советской власти я вдруг для себя обнаружил, что советский мир, такой, какой он есть на самом деле, никем не описан. О нем писали либо апологеты, официальные врунишки и дурачки, либо оппоненты, и все по-своему его искажали. Я совершенно ясно увидел, как исчезает, рушится целый мир, который эстетически никем не осмыслен. Есть у нас пушкинская Россия, есть Петербург Достоевского, есть Советская Россия 1920-х годов, а вот те самые послехрущевские годы – чрезвычайно на самом деле интересные, необычные, ни на что не похожие, – их как будто и не было[7].

Это рассуждение позволяет сразу же расставить некоторые важные акценты в поэме «Сквозь прощальные слезы». Можно предположить, что ее ядром является пятая глава, в которой описывается «советский мир», каким он стал в «те самые послехрущевские годы»[8]. Однако затем Кибирову, как когда-то Толстому, собиравшемуся писать роман о вернувшихся после каторги и ссылки декабристах, но в итоге отступившему в 1805 год, понадобилось конспективно изложить всю историю Советского Союза от 25 октября (7 ноября) 1917 года, чтобы «эстетически осмыслить» свою, постхрущевскую эпоху. Иными словами, поэму «Сквозь прощальные слезы» позволительно будет прочитать и как развернутый ответ на два ключевых для советского общества второй половины 1980-х гг. вопроса. Как мы дошли до жизни такой? И почему «советский мир», «какой он есть на самом деле», неизбежно должен рухнуть? «У меня была твердая уверенность в том, что власть уже не та, что все кончается и советский мир, как Атлантида, погружается в бездну. Я хотел его сохранить», – вспоминает автор поэмы[9].

Конкретным поводом для взгляда на историю Советского Союза «сквозь прощальные слезы» послужило пышно отпразднованное в стране семидесятилетие октябрьского переворота, или, как тогда говорили, – «славного юбилея Великой Октябрьской социалистической революции».

Понятно, что переданное в поэме Кибирова ощущение конца советской эпохи решительно не совпадало с метафорами продолжения Октября на новом временном витке, которые доминировали в официальной риторике того времени. В ноябре 1987 года в своей речи на совместном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР

Ср. с вариацией этих соображений в еще одном интервью поэта: «Мне все время казалось, что» об СССР пишут «не так: или с избыточной ненавистью, или с отстранением – мол, я такой изумруд яхонтовый, а вокруг меня такая кошмарная страна. Здесь необходимо сочетание любви и ненависти» (Шаповал: 58).

Кибиров 2008а.

Ср. об особом статусе этой главы у А. С. Немзера: «В поэме „Сквозь прощальные слезы“ Кибиров пропел отходную едва ли не всем „этапам большого пути“, постоянно (единством метра и цитатной техники) не давая читателю забыть: это единый путь, увиденный с одной, исторически фиксированной точки зрения, – из того момента, когда не началось, но обнаружилось „обнажение мослов“» (Немзер 2003: 60). Последняя цитата – из послания Кибирова «Л. С. Рубинштейну»: «Энтропия, ускоренье, / разложение основ, / не движенье, а гниенье, / обнажение мослов».

Кибиров 2008а.