ТОП просматриваемых книг сайта:

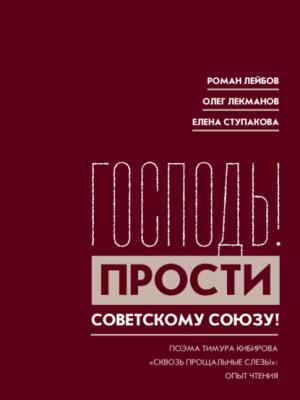

«Господь! Прости Советскому Союзу!» Поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы»: Опыт чтения. Олег Лекманов

Читать онлайн.Название «Господь! Прости Советскому Союзу!» Поэма Тимура Кибирова «Сквозь прощальные слезы»: Опыт чтения

Год выпуска 2023

isbn 9785942828660

Автор произведения Олег Лекманов

Издательство ВЕБКНИГА

Об этом стоит помнить сегодня, когда такой взгляд на советское прошлое оказался вытесненным в публичной сфере натужно-конформистским рассказом о «Великой Победе», оправдывающей и списывающей все жертвы, а финал красной утопии начал представляться результатом досадного недоразумения или происков глубоко законспирированных врагов. Сегодняшнее заблуждение, поддерживаемое государственной пропагандой, – всего лишь временная аберрация, и рано или поздно национальное сознание вернется к необходимости перечитывания опыта XX века в ключе, согласующемся с фактами и реальными семейными историями частных людей, а не с киноподелками, одобренными и спонсируемыми Минкультом, сколько бы цифровых танков и ракет ни мелькало сейчас на телеэкранах.

Поэма Тимура Кибирова представляется нам поэтическим высказыванием, максимально выразившим эмоциональный опыт поколений, которые в зрелом возрасте застали эпоху распада коммунистического проекта. В этом отношении в истории литературы она оказывается зеркальным двойником «Двенадцати». Блок в 1918 году слушал музыку Революции. Кибиров семьдесят лет спустя вслушивался в скрежещущую какофонию распадающегося советского мира, переводя ее на язык русской поэзии конца века.

Форма, к которой обратился Кибиров, – это лирическая поэма, чей размах, по точной формулировке А. Л. Зорина, «определяется не событийной канвой, не поступками действующих лиц, но мощью экспрессивной волны, выдающей в авторе редкий в наши дни лирический темперамент»[11]. Соответственно, и сюжет поэмы – история Советского Союза – разворачивается не как последовательное сцепление отобранных Кибировым из истории объективно важнейших событий,

Зорин: 260–261.