ТОП просматриваемых книг сайта:

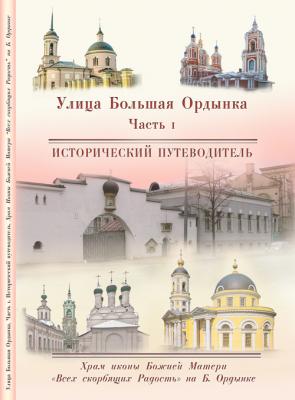

Храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. Отсутствует

Читать онлайн.Название Храм Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке

Год выпуска 2008

isbn

Автор произведения Отсутствует

Жанр Биографии и Мемуары

Издательство Православная Таганка

На рубеже XV–XVI веков утвердилось начало существующей Пятницкой улицы. В ту пору это был кратчайший путь от моста до небольшого торга с церковью мученицы Параскевы Пятницы, впоследствии давшей улице имя.

План Москвы И. Готофреда. XVII век

Застройка Замоскворечья развивалась среди лугов для выпаса скота, называвшихся «вспольями». На планах Москвы XVII века показано обширное «всполье» в районе Ордынки. Впоследствии луга здесь исчезли, а память о них сохранилась в топонимической привязке храмов вмч. Георгия (Иверской иконы Божией Матери) и вмц. Екатерины «что на Всполье».

В XVI и XVII веках в Замоскворечье возникла широкая сеть новых военных поселений. Иван Грозный с 1550 года основал в Замоскворечье целую полосу стрелецких слобод вдоль нынешнего Климентовского переулка. По–видимому, опорой этой защитной цепи служил Климентовский городок – острожек – укрепление (вблизи стоящей поныне церкви сщмч. Климента Римского на Пятницкой), существовавшее еще в начале XVII века. Вплоть до середины XVII века заселение Замоскворечья имело преимущественно военный характер, в связи с чем этот район часто именовали Стрелецкой слободой[3].

В 1612 году, в период польской интервенции, в районе улицы Ордынки и Климентовского переулка проходили активные военные действия (здесь находился центр сопротивления полякам).

Летом 1612 года войска Второго и остатки Первого ополчений соединились у Москвы. В августе 1612 года были отражены попытки гетмана Ходкевича пробиться к осажденному в Кремле и терпевшему голод польско–литовскому гарнизону. Вот как описывает эти события «Новый летописец»: «На утро вестники приехав, сказали князю Дмитрию Михайловичу, что гетман из Вязьмы поднялся, и уже близ Москвы. Князь Дмитрий же Михайлович Пожарский с ратными людьми вышел против него. Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой вышел со своими и встал по другой стороне Москвы реки у Крымского двора…

С гетманом, от первого часа до восьмого бились одни конные полки князя Дмитрия Пожарского. Казаки ж, яко пси лающие, говорили: «богатые пришли из Ярославля и сами смогут отбиться от гетмана…» Князь же Пожарский и все с ним воеводы бились, а гетман наступал на них жестоко. Сие видя, из Трубецкого полку конных сотен головы поехали, и пришед в полк к бьющимся, великую помощь учинили.

Августа ж в 23 день, на память святого митрополита Петра Чудотворца Московского, пошел гетман прямо ко

Памятники архитектуры Москвы. Замоскворечье. /Ред. Г. В. Макаревич. М., 1994. С. 29–41.