ТОП просматриваемых книг сайта:

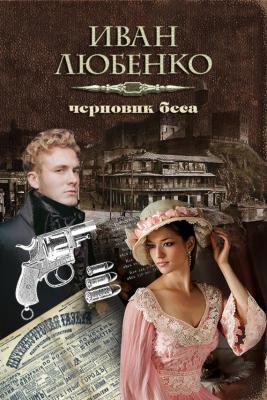

Черновик беса. Иван Любенко

Читать онлайн.Название Черновик беса

Год выпуска 2016

isbn

Автор произведения Иван Любенко

Серия Клим Ардашев

Издательство Автор

Имение стало приносить прибыль, и через некоторое время он арендовал, а потом и купил ту самую «Петербургскую газету», которая дышала уже на ладан.

Сначала было трудно. Денег не хватало, и был случай, когда пришлось заложить столовое серебро, чтобы приобрести бумагу для выпуска одного номера. Только не прошло и пары лет, как тираж «Петербургской газеты» достиг двадцати пяти тысяч экземпляров. Как завистливо говорили его друзья, «газета Толстякова стоит больше любого золотоносного сибирского прииска».

Шли годы. Толстяковы жили дружно. Сергей Николаевич оказался незаурядным беллетристом, удачливым драматургом и хоть сам себя издавал, но продавался успешно и его пьесы ставили на подмостках столичных и московских театров. Надежда Алексеевна писала критические литературные статьи, рассказы, новеллы и переводила иностранных авторов. Газета стала престижной. В ней печатались самые известные прозаики России: А.П. Чехов, Н.С. Лесков, А. И. Куприн, В.Г. Авсеенко, Н.А. Лейкин и другие рангом поменьше, в том числе и Клим Пантелеевич Ардашев. Чуть позже Толстяков начал выпускать и толстое литературное приложение, продававшееся во всех книжных лавках.

Популярность издания достигла такого масштаба, что Государь Александр III пожелал увидеть удачливого молодого издателя и сам заглянул к нему на чай. Вот тогда Император, уже наслышанный об успехах Толстякова-помещика, и предложил ему купить плохо освоенные земли на Черноморском побережье. И тот согласился. Всего через несколько дней в его собственность перешли пятьдесят десятин прибрежной земли на южном склоне Лысой горы неподалёку от Сочи. Тогда, в 1890 году, он расчистил от непроходимого леса участок в семнадцать с половиной десятин и заложил персиковый, и сливовый сады. К осени 1892 года завершил общую планировку парка-дендрария и назвал его в честь жены – «Надежда».

Через несколько лет фруктовый сад стал приносить неплохой доход. На эти деньги новый землевладелец решил закупить диковинную флору в питомниках всего мира. Некоторые образцы плыли с Южной Америки и Австралии.

Перед транспортировкой каждую «зелёную посылку» тщательно упаковывали и чтобы не повредить ветви, сооружали вокруг деревянный каркас. Финиковые пальмы, саговое дерево, кипарисы, австралийскую и японскую сосну, сакуру, кактусы, чайные кусты, бананы, агаву, юкку, драцену, бамбук везли на пароходах в горшках с родной землей. Деревья и растения перегружали на фелюги, потом переправляли на берег, клали на арбы с быками и доставляли в парк. Сажали просто: выбивали крышку дна, а боковые стенки не трогали, опускали заморского «гостя» в яму и засыпали. Тонкая фанера потом перегнивала. В последнюю очередь на пальмах, соснах и кипарисах разбирали каркас.

Но все заботы о благоустройстве давно закончились, и парк приобрёл аккуратный вид, сочетающий в себе совершенно разные растительные зоны: средиземноморскую, гималайскую, японскую, австралийскую, мексиканскую и кавказскую.