ТОП просматриваемых книг сайта:

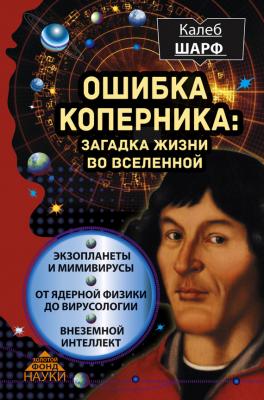

Ошибка Коперника. Загадка жизни во Вселенной. Калеб Шарф

Читать онлайн.Название Ошибка Коперника. Загадка жизни во Вселенной

Год выпуска 2014

isbn 978-5-17-091484-5

Автор произведения Калеб Шарф

Жанр Прочая образовательная литература

Серия Золотой фонд науки

Надежных свидетельств, что Левенгук задумывался над этими вопросами, у нас нет. Подобные открытия неведомых миров и вправду производят сильное впечатление. Однако ничто не указывает на то, что сам Левенгук или кто-то из его современников стремился увидеть картину в целом и найти в ней какой-то вселенский смысл. По всей видимости, ощущение своего места во Вселенной[10] с открытием микроскопической «изнанки мироздания» не претерпело тектонического сдвига, хотя мы и открыли поразительный слой действительности, в который мы сами не входим. В сущности, невозможно представить себе, чтобы кто-то бежал по улице и кричал: «Мы не одиноки! Нас населяют крошечные создания!». Честно говоря, отчасти дело в том, что мы тогда еще не до конца понимали, каковы подлинные взаимоотношения между микроорганизмами и нашей собственной жизнью. Чтобы идея о том, что бактерии вызывают болезни, получила официальный статус, потребуется еще 200 лет – до середины XIX века[11]. И пройдет еще столетие, прежде чем мы сумеем вполне оценить, какую партию эти обитатели микрокосма играют в симфонии наших организмов – узнаем, что сотни триллионов их кишат у нас в кишечнике и тесно связаны с нашим физиологическим благополучием. Однако в XVII веке обширный тайный мир «зверюшек» Левенгука восприняли лишь как занимательный факт, не имевший отношения к поискам нашего места во Вселенной. Подобная узость мировоззрения была не просто приметой времени. Она отражала тенденцию, которая столь глубоко укоренена в человеческой психике, странной и могущественной, что, вероятно, относится к самым основам нашей эволюционной истории и к инстинкту самосохранения. Эта черта сохранилась у нас и по сей день – тенденция принимать как данность свою особую роль, считать, что мы важнее всего на свете, невзирая на самые очевидные свидетельства.

Разумеется, в разных культурах разнится и то, в какой степени мы уважаем свою естественную среду обитания и тех, кто населяет ее вместе с нами, однако признать собственную важность нам проще, чем незначительность. Этот солипсизм проявляется у нас раз за разом – несмотря на страстное стремление познать самих себя, узнать, как, где и почему зародилось человечество. Быть может, нам кажется, что эти вопросы заставляют допустить вероятность, что с течением космического времени мы окажемся на вселенской свалке.

И в самом деле, за последние пять веков наука не раз и не два сотрясала устои нашей значительности – по правде говоря, чаще, чем за это время, подобного

Микроскопический мир очень заинтересовал ученых, а наблюдения за размножением крошечных организмов опровергли преобладавшее в то время представление о «самозарождении». Однако это открытие, судя по всему, вызвало гораздо меньше споров, чем наблюдения над макроскопической картиной мира.

Наиболее известны достижения Луи Пастера, который, кроме всего прочего, окончательно опроверг идею самозарождения и предположил, что бактерии не только портят пищу, но и вызывают болезни у людей. От этого можно уберечься, если прогревать («пастеризовать») пищу. Роберт Кох доказал, что бактериями вызывается и сибирская язва.