ТОП просматриваемых книг сайта:

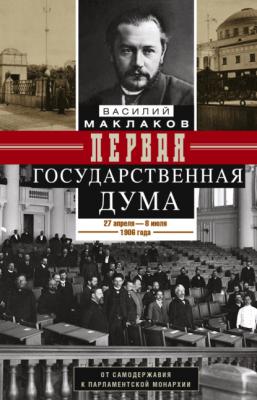

Первая Государственная дума. От самодержавия к парламентской монархии. 27 апреля – 8 июля 1906 г.. Василий Алексеевич Маклаков

Читать онлайн.Название Первая Государственная дума. От самодержавия к парламентской монархии. 27 апреля – 8 июля 1906 г.

Год выпуска 1939

isbn 978-5-9524-5662-4

Автор произведения Василий Алексеевич Маклаков

Жанр Биографии и Мемуары

Издательство Центрполиграф

Со времени Сперанского идеологи «самодержавия» противополагали его «деспотии», как «правовой строй» – «произволу». Это понимание Самодержавия отражалось и в «Основных законах» старой редакции. Наряду со статьей 1-й, которая устанавливала неограниченную власть Самодержавного Государя, «которой повиноваться сам Бог повелевает», была и ст. 47, утверждавшая, что Россия управлялась на «твердом основании законов». В этой статье и был зачаток правового порядка, отличного от деспотии.

Мое поколение смеялось над этой тонкостью, находя, что одна статья исключала другую. Если монарх «неограничен», то у законов «твердого основания» нет и наоборот. Но с таким взглядом не все соглашались. Проф. Коркунов, проф. А.С. Алексеев, заменивший на кафедре М.М. Ковалевского, и другие учили иному. «Неограниченный монарх» был, конечно, выше законов, и не только потому, что в случае их нарушения он был безответственен, но и потому, что его воля могла всякий закон, мешавший ему, изменить. Но монарх мог сам установить для выражения своей воли определенные формы и ограничения; покуда они существовали, он должен был и сам им подчиняться. В этом «самоограничении» самодержца и был зародыш «правового порядка». Идеалисты самодержавия стремились доказывать, что «неограниченность самодержавия» была даже лучшей охраной законности, ибо самодержцу не было надобности закон нарушать. Он свободно мог его изменить. Нарушение законов – выход только бессилия.

Эта идиллия жизнью не подтверждалась. Самодержавие сделалось у нас источником беззакония. Оно давало слишком много способов и соблазнов безнаказанно закон нарушать. Но основная мысль, что закон, изданный Государем, пока он им не отменен, был и для него обязателен, была здоровой мыслью. Она в теории делала из неограниченного монарха не деспота, не «princeps legibus solutus»[20], а лицо подзаконное. Правда, за нарушение закона он сам был безответственен; правда, закон, который он нарушал, был созданием его одного. Но раз он признавал его для себя обязательным, то, если он не исполнял закона, он нарушал данное слово. Знаменательно, что наиболее

«Правитель независим от закона»