ТОП просматриваемых книг сайта:

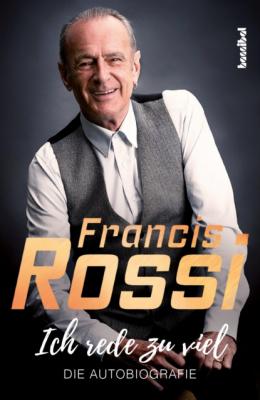

Ich rede zu viel. Francis Rossi

Читать онлайн.Название Ich rede zu viel

Год выпуска 0

isbn 9783854456674

Автор произведения Francis Rossi

Жанр Изобразительное искусство, фотография

Издательство Bookwire

Egal, wir kommen noch dazu. Zuerst möchte ich aber klarstellen, dass dieses Buch nicht nur von meiner Beziehung zu Rick handelt, obwohl sie eine maßgebliche Rolle spielt. Das Buch handelt auch nicht nur von Status Quo, der Gruppe, bei der ich fast mein ganzes Leben lang im Rampenlicht stand. Aber die Band nimmt zwangsläufig einen großen Teil der Erzählung ein.

Die Autobiografie handelt von mir, ob es Ihnen gefällt oder nicht: Francis Dominic Nicholas Michael Rossi. So lautet mein Namen, obwohl mich Rick immer Frame rief – weil ich so spindeldürr war und schlaksige Arme und Beine hatte. Ihm fielen auch einige andere Namen für mich ein, und das meist, wenn er dachte, ich würde es nicht hören. Dann muss ich mir auch noch die „liebenswerten“ Namen anhören, die mir meine Frau und die Kinder aufdrücken: Sie sagen sie mir direkt ins Gesicht!

Und nicht zuletzt sind da noch die Namen, mit denen ich mich selbst tituliere, manchmal, wenn ich allein und schwermütig grüble – analysiere –, die Entwicklung meines Lebens nachverfolge, das, wenn Sie diese Zeilen lesen, seit über 70 Jahren andauert.

Eine gute Zeit aufzuhören, mögen Sie nun wohl sagen.

Oder eine noch bessere Zeit, um es richtig rauszulassen, kontere ich. Jetzt. In diesem Moment.

Morgen mag schon alles anders sein.

Oder vielleicht doch nicht?

Wir werden sehen.

Der Hubschrauber startete direkt neben dem Backstage-Bereich der Milton Keynes Bowl. Innerhalb von wenigen Sekunden sah die Menschenmenge von 60.000 Zuschauern nur noch wie ein Meer aus Ameisen aus.

Eigentlich ähnelten sie bereits Ameisen, als ich noch auf der Bühne stand. Während wir die Zugaben spielten, war ich vom Koks so benebelt, dass ich kaum die Gitarre in meinen Händen sehen konnte und schon mehrmals gestolpert war. Am Ende musste mich ein Roadie von der Bühne befördern, der meinen Arm über seine Schulter legte und mich wegbugsierte.

Ich wusste nur, dass ich das hier nie mehr machen musste – mit Status Quo auf der Bühne stehen und vortäuschen, es würde mir auch noch Spaß bereiten. Es war vorbei. Ich hatte das Ende des Weges erreicht.

Verdammt noch mal, was hatte ich da nur getan?

1984 stellte mir jeder diese Frage. Jeder, ausgenommen ich selbst. Als von Koks benebelter, mit Tequila abgefüllter, Mandrax einwerfender und kiffender Klugscheißer, der ich nun mal war, war ich mir absolut sicher, das Richtige zu tun. Eine Gruppe aufzulösen, die ich über 20 Jahre hinweg zur größten Band der Welt aufgebaut hatte – warum nicht? Die Schuld lag doch bei den anderen! Ich war die Band leid, die immer nur Ansprüche stellte. Und wie käme ich allein zurecht? Dumme Frage! Das würde einfach nur gut laufen. Nach Verlassen der Band würde sich mir eine erfolgreiche Solokarriere eröffnen, genau wie bei Rod Stewart nach dem Ausstieg bei den Faces, oder etwa nicht? Vielleicht auch wie bei Ozzy Osbourne, nachdem er Black Sabbath verlassen hatte – oder besser gesagt rausgeschmissen worden war. Oder etwa nicht?

Hm, tja …

Egal, damit konnte ich mich später herumschlagen. Viel später. Nachdem ich die Status-Quo-Abschiedstournee beendet hatte. Wir nannten sie die „End of the Road“-Tour, und die ganze Publicity war darauf ausgerichtet, dass es für unsere Fans die letzte Chance darstellte, die Band live zu sehen. Meist traten wir an großen Veranstaltungsorten auf, und wenn es kleinere waren, spielten wir dort zwei oder drei Shows, an mehreren Abenden hintereinander. Den Shows in Europa folgten 42 Auftritte in Großbritannien, darunter eine ganze Woche im Hammersmith Odeon, für das man bereits vier Stunden nach Beginn des Vorverkaufs 28.000 Tickets abgesetzt hatte. Als Finale planten wir ein riesiges Festival vor 25.000 Zuschauern im Juli im Fußballstadion von Crystal Palace, Selhurst Park. Die Kartennachfrage war jedoch so groß, dass wir noch ein großes „Rausschmiss“-Konzert vor 60.000 Fans in der National Bowl in Milton Keynes anhängten.

Die Plattenfirma hatte mir erklärt, das Ende von Quo sei möglicherweise mein Karriereende. Ich lachte nur und zog mir die nächste Line Koks. Ich würde es ihnen zeigen! Ich würde es ihnen allen zeigen! Ha, ha, ha!

Ich war 35 Jahre alt, doch die gehässige Musikpresse hatte mich schon seit meinen Zwanzigern als „Ehemaligen“ runtergeputzt. Mir doch egal! Drauf geschissen! Zumindest redete ich mir das jeden Morgen ein, wenn ich auf dem Fußboden aufwachte.

Rick war der Einzige, der mir leidtat. Armer Ricky Parfitt. Pete Kircher, der Schlagzeuger, und Andy Bown, der Keyboarder, sahen das Ende der Band recht pragmatisch. Sie ließen sich eher als Session-Musiker beschreiben, die nicht von Anfang an dabei gewesen waren und sicherlich einen anderen Job finden würden. Alan Lancaster mag die Band als sein Baby gesehen haben und ich mich selbst als wichtigen und zugkräftigen Frontmann. Doch niemand liebte Quo so sehr wie Rick Parfitt. Niemand war so sehr darauf angewiesen, bei Quo zu spielen, wie er. Sein gesamtes Weltbild bezog sich auf die Rolle des brillanten Rhythmusgitarristen, erfolgreichen Hit-Komponisten und gutaussehenden blonden Sängers bei Status Quo. Und natürlich war seine heikle Finanzsituation eng mit dem Fortbestand der Band verknüpft.

Ich glaube, er dachte, es sei eine weitere witzige PR-Aktion, diese ganze groß angekündigte Abschiedstournee. Erst als der Helikopter nach der letzten Show aufstieg und Rick aus dem Fenster sah, begann er zu verstehen. Er sah zu mir herüber und merkte, dass es kein Scherz war – dass ich damit abgeschlossen hatte und wegwollte.

In Wahrheit hatten wir beide große Angst – ich davor, weiterzumachen, Rick davor, aufzuhören. Ich hatte alles mit Status Quo ausgereizt, den Ruhm und das Geld, all meine Erwartungen und auch die Kritik – drei-Akkorde-gesenkte-Köpfe-bla-bla-bla. Ja, witzig, ha! Rick spürte, dass noch ein langer Weg vor ihm lag, was sich sowohl auf den Erfolg als auch das Geld bezog und … war da noch was? Klar, her mit den tanzenden Mädels.

Darin lag immer der Unterschied zwischen Rick und mir. Wir waren wie Tag und Nacht. Ich sah immer nur die Dunkelheit. Er sah ständig das Licht. Er glich einem Mr. Show, ich einem Mr. Business. Keiner von uns kapierte es, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Eigentlich niemals, wie ich jetzt zurückblickend erkenne.

Egal, damals war es für einen Rückzieher zu spät. Die Band hatte in der einen oder anderen Besetzung länger als die Beatles durchgehalten. Beinahe so lange wie die Rolling Stones. Ich hatte genug. Und nun war es vorbei. Verdammt noch mal danke!

Tja, bis Bob Geldof nicht lange danach eines Tages anrief und fragte, ob Rick und ich bei seinem Band Aid auftreten wollten. Was tun? Niemals! Status Quo waren fertig. Man würde uns nie wieder sehen.

Typisch Bob, brüllte er mich an: „Da geb ich doch einen Scheiß drauf! Rauft euch für diesen einen Tag zusammen.“

In Ordnung, Bob, stimmten wir zu. Aber nur für einen Tag …

Ich wurde in Forest Hill im Süden Londons geboren, in ein großes Haus voller Italiener hinein. Dort lebten mein Dad und seine Brüder und all ihre Frauen, damals sogar noch die Großeltern und alle Kinder. Es war eine riesige Familie. Dad parkte seinen Eiswagen direkt vor diesem schönen Haus, was die ganzen Nachbarn nervte. Als meine Eltern dort einzogen, verfiel die Gegend, als wir auszogen, ging es wieder bergauf.

Meine Mutter Anne wurde in der kleinen Küstenstadt Crosby, Merseyside, nahe Liverpool, geboren. Ihr Vater kam aus Irland und hieß Paddy. Nach Ansicht ihrer Eltern war Liverpool die Hauptstadt Irlands. Als Katholikin hatte Mum denselben Glauben wie alle Hausbewohner bei uns, doch sie war hinsichtlich der italienischen Blutlinie immer eine Art Außenseiterin, obwohl sie verzweifelt alles unternahm, um als Italienerin angesehen zu werden. Mein Vater Dominic Rossi wurde in London geboren, doch er war ein Italiener, wie er im Buche steht. Seine Mutter – die jeder Nonna nannte, egal, ob man sie gut kannte oder nicht (sogar die Fahrer) – stammte aus dem winzigen italienischen Städtchen Atina, berühmt für Olivenöl, Rotwein und Bohnen. Keine schlechte Kombi! Unser Großvater hieß bei