ТОП просматриваемых книг сайта:

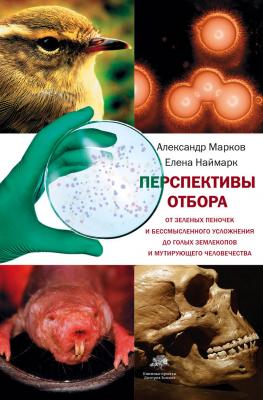

Перспективы отбора. Александр Марков

Читать онлайн.Название Перспективы отбора

Год выпуска 2019

isbn 978-5-17-114115-8

Автор произведения Александр Марков

Жанр Биология

Серия Династия (Corpus)

Издательство Corpus (АСТ)

В 2010 году Гросс и Бхаттачарья предложили красивую гипотезу, связывающую воедино происхождение эукариот и полового размножения и опирающуюся в том числе на данные по половому процессу Haloferax (Gross, Bhattacharya, 2010). В ней обосновываются три положения:

1) Первые эукариоты появились в раннепротерозойских мелководных местообитаниях, когда концентрация кислорода начала расти, но озонового экрана еще не было. Под действием ультрафиолета на мелководьях должна была повыситься концентрация активных форм кислорода – сильных мутагенов. Появление эукариот стало закономерным итогом попыток архей защититься от этой напасти.

2) Архейные предки эукариот обменивались генами примерно так же, как современные представители рода Haloferax. Гросс и Бхаттачарья выстроили гипотетический сценарий постепенного эволюционного перехода от полового процесса Haloferax к полноценному эукариотическому сексу.

3) Совершенствование системы генетического обмена было необходимо предкам эукариот, поскольку они использовали чужую ДНК в качестве матрицы для починки разрывов двойной спирали своей ДНК при помощи гомологичной рекомбинации (примерно так, как это делает микроб Deinococcus radiodurans, способный выдерживать колоссальные дозы радиации).

При всех достоинствах этой гипотезы она не учитывает одну важную деталь, которая не противоречит первым двум пунктам, но сильно бьет по третьему. Дело в том, что Haloferax, как и многие другие археи, – полиплоиды, то есть имеют в каждой клетке множество (в среднем 17) копий генома – кольцевых хромосом.

Полиплоидность архей и ее эволюционные следствия. Все привыкли думать, что у прокариот в клетке только одна кольцевая хромосома. У многих бактерий и архей это действительно так. По умолчанию считалось, что Haloferax тоже моноплоиды. Однако исследования последних лет показали, что полиплоидность широко распространена у бактерий и архей. В частности, полиплоидами являются, по-видимому, все галоархеи (группа солелюбивых архей, к которым относится род Haloferax), метаногены и термоплазмы. Полиплоидной клетке не нужна чужая ДНК, чтобы чинить разрывы при помощи гомологичной рекомбинации: у нее для этого достаточно собственных хромосом.

Полиплоидность может быть полезна прокариотам по целому ряду причин, включая упомянутую репарацию разрывов ДНК, отсроченное фенотипическое проявление вредных рецессивных мутаций и повышенную надежность синтеза белка в неблагоприятных условиях. Помимо прочего, “лишняя” геномная ДНК служит запасом пищи на черный день (полиплоидные археи попросту съедают часть своих хромосом, когда им не хватает фосфора).

Полиплоидность Haloferax заставляет по-новому взглянуть на природу факторов отбора, которые привели к появлению эукариотического секса. Причем все становится даже интереснее, чем в исходной модели Гросса и Бхаттачарьи.

В 2016 году