ТОП просматриваемых книг сайта:

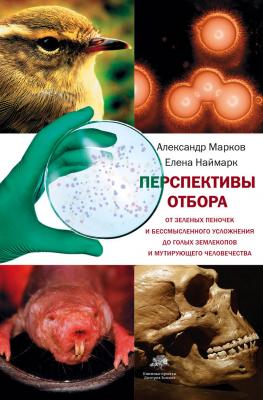

Перспективы отбора. Александр Марков

Читать онлайн.Название Перспективы отбора

Год выпуска 2019

isbn 978-5-17-114115-8

Автор произведения Александр Марков

Жанр Биология

Серия Династия (Corpus)

Издательство Corpus (АСТ)

Но как уследить за тысячами мутаций, происходящих у миллионов особей? Секвенировать целиком миллионы геномов – неподъемная задача даже при современном уровне развития биотехнологий. Если же применять выборочное секвенирование, то в поле зрения исследователей попадут только те мутации, которые достигли высокой частоты встречаемости (например, как в Исследовании № 3). Картина получится весьма неполной. Ведь многие возникающие полезные мутации, вероятно, никогда не становятся массовыми, однако свой вклад в общую приспособленность тем не менее вносят.

Альтернативный подход состоит в том, чтобы пометить отдельные клоны (клетки, произошедшие от одной и той же родительской клетки) наследуемой генетической меткой, а потом следить, как меняется численность каждого из них. Если численность какого-то клона вдруг начала экспоненциально расти, в то время как число всех особей популяции остается постоянным, значит, у одного из представителей этого клона возникла полезная мутация. При этом скорость роста является мерой полезности мутации. Например, если рост численности клона описывается уравнением N = N0 × (1 + 0,05)t, где время t измеряется в поколениях, значит, мутация повысила приспособленность на 5 % (в таких случаях говорят, что полезность мутации, обозначаемая буквой s, равна 0,05).

Именно такое маркирование и осуществили американские биологи, продемонстрировав настоящий прорыв в технике наблюдений за эволюцией многомиллионных популяций (Levy et al., 2015). Ученые работали с двумя бесполыми популяциями дрожжей (их искусственно лишили способности к половому размножению, так что они размножались только почкованием) численностью по 108 клеток. Популяции были произведены от одной-единственной предковой клетки, то есть изначально геномы всех дрожжей были одинаковыми. В каждой популяции были помечены индивидуальными генетическими метками примерно по 500 000 клонов. Как это удалось сделать? Сначала изготовили большую коллекцию кольцевых молекул ДНК – плазмид, – содержащих случайные двадцатинуклеотидные последовательности (генетический “штрихкод”). Эти плазмиды внедрялись в дрожжевые клетки, геномы которых были предварительно модифицированы таким образом, чтобы плазмиды встраивались в строго определенное место генома при помощи особого фермента – Cre-рекомбиназы. В итоге удалось получить две популяции численностью по 108 клеток, в которых каждая клетка принадлежала к одному из полумиллиона помеченных клонов.

Затем в течение 168 поколений обе популяции адаптировались к “голодной” среде, где размножение ограничивалось количеством глюкозы (как и в эксперименте Ленски). Численность каждого клона отслеживалась путем массового секвенирования небольшого фрагмента генома,