ТОП просматриваемых книг сайта:

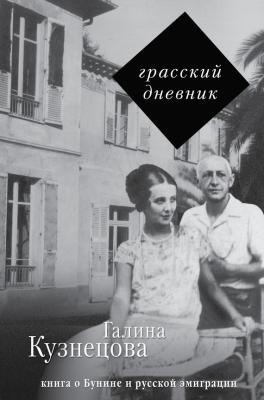

Грасский дневник. Книга о Бунине и русской эмиграции. Галина Кузнецова

Читать онлайн.Название Грасский дневник. Книга о Бунине и русской эмиграции

Год выпуска 1967

isbn 978-5-17-105205-8

Автор произведения Галина Кузнецова

Жанр Биографии и Мемуары

Серия Письма и дневники

Издательство АСТ

По свидетельству М. Грин, Бунин, третий и центральный участник драмы, уничтожил свои дневники за 1925–1927 гг.[19], прибегнув к самому радикальному способу умолчания. Кузнецова и Вера Николаевна используют иные стратегии, чтобы скрыть то, о чем не следует говорить открыто. За первые и, возможно, самые непростые для всех троих, полгода пребывания Кузнецовой в Грассе в ее дневнике тридцать пять записей; почти все они весьма развернуты, с подробными описаниями событий, визитов, разговоров, с выразительными портретными и пейзажными зарисовками; почти во всех идет речь о красоте провансальской природы, о прелести каждого прожитого дня, о незаметном течении времени. В опубликованной версии дневника Веры Николаевны за эти же месяцы только семь записей, по большей части точно фиксирующих события и очень сдержанных эмоционально. При этом оба автора повествуют, главным образом, о внешней, видимой не включенному в происходящее наблюдателю стороне жизни, старательно умалчивая об истинном положении дел на «Бельведере»[20]. Очевидно, что автоцензура была весьма существенным фактором при создании всех трех текстов, что, среди прочего, свидетельствует об имплицитном намерении рано или поздно предать их публикации. Все три автора ориентировались на принятые в сообществе конвенции, и в этом смысле как дневники Буниных, так и «Грасский дневник» образуют единое «пространство умолчания». Разница лишь в способах последнего.

Впрочем, столь тщательно скрываемое иногда все же прорывается в ткань текста. У Кузнецовой – упоминаниями о том, что не все окружающие относятся к ней с приязнью, о своей эмоциональной – и не только – зависимости от настроения Веры Николаевны или о вдруг возникающем стремлении вырваться «из дому и даже из Грасса, хоть на день-два» (с. 42, 30). У Веры Николаевны – воспоминаниями о прошлом, описанием невеселого празднования двадцатилетней годовщины жизни с Буниным, фразами о неотступной грусти или многозначительными, несмотря на подчеркнутую объективность, упоминаниями о Кузнецовой, как, напр., в рассказе о посещении Мережковских: «З<инаида> Н<иколаевна> пригласила Г<алину> Н<иколаевну>, я очень благодарна ей за это» (Т. 2. С. 169; запись от 11 ноября 1927 г.)[21]. Через два месяца в дневнике появляется первое замечание откровенно критического характера: «Г<алина>

Заключенные в квадратные скобки пропуски текста и дописывания принадлежат публикатору дневников М.Грин и сохранены при цитировании данного издания.

Устами Буниных. Т. 2. С. 132; это – не единственный случай уничтожения Буниным своих дневников, см., напр., запись Буниной от 30 июля 1925 г.: «Ян разорвал и сжег все свои дневники-записи. <…> “Я не хочу показываться в одном белье”» (Т. 2. С. 145–146).

Разумеется, нельзя не учитывать публикаторской цензуры, которой подверглись дневники Буниных при подготовке к печати; однако даже признанные пригодными к публикации фрагменты убедительно свидетельствуют о жесточайшей самоцензуре Буниной. Так, в записи от 1/14 мая 1928 г. она признается: «Давно я не писала дневник по-настоящему. Я могу это делать только, когда я сравнительно спокойна.

Ср. запись Кузнецовой от 9 ноября 1927 г. об этом событии: «После нашей последней встречи в Каннах, когда З<инаида> Н<иколаевна> впервые обратилась ко мне с несколькими вопросами, В<ера> Н<иколаевна> получила письмо, в котором среди прочих фраз было приглашение и мне <…>. Наши посоветовали мне ехать, говоря, что это может быть интересно, и я согласилась» (c. 45–46).