ТОП просматриваемых книг сайта:

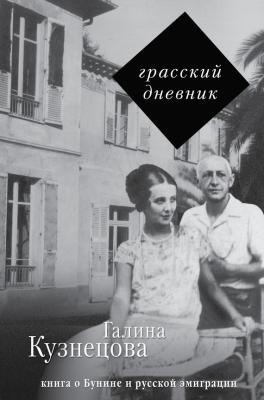

Грасский дневник. Книга о Бунине и русской эмиграции. Галина Кузнецова

Читать онлайн.Название Грасский дневник. Книга о Бунине и русской эмиграции

Год выпуска 1967

isbn 978-5-17-105205-8

Автор произведения Галина Кузнецова

Жанр Биографии и Мемуары

Серия Письма и дневники

Издательство АСТ

Впрочем, с течением времени в дневнике появляются все более явные свидетельства того, что Кузнецова, сохраняя неизменный пиетет, позволяет себе не соглашаться с Буниным, выражать сомнение в его правоте, сравнивать его с другими, основываясь на той разнице опыта, о которой идет речь в цитированной выше записи от 25 июня 1930 г. При всей немногочисленности записей подобного рода, они заслуживают внимания как очевидные маркеры смены настроения Кузнецовой и меняющегося восприятия действительности и собственной личности. Так, она пишет об «Окаянных днях», которые дал ей прочесть Бунин: «Как тяжел этот дневник! Как ни будь он прав – тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства временами. Кротко сказала что-то по этому поводу – рассердился! Я виновата, конечно. Он это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал это, – я же была во время всего этого девчонкой, и мой ужас и ненависть тех дней исчезли, сменились глубокой печалью» (c. 83; запись от 21 октября 1928 г.). Одно из самых показательных свидетельств несовпадения опыта и воплощения его в творчестве – запись о рассказе Бунина «Легкое дыхание», в котором Кузнецову «всегда поражало то место, где Оля Мещерская весело, ни к чему, объявляет начальнице гимназии, что она уже женщина». Кузнецова не может «представить себе любую девочку-гимназистку, включая и себя», которая могла бы сделать подобное признание (c. 106–107; запись от 28 мая 1929 г.). Однако эти и сходные с ними записи не нарушают общей «парадности» конструируемого в дневнике образа Бунина.

Почти столь же «парадно» развернуто к читателю изображение жизни в Грассе – и в этом, пожалуй, заключается основной парадокс текста Кузнецовой. Несмотря на обилие бытовых деталей, вводящих читателя в грасскую жизнь, все, что не соответствует авторской установке на соблюдение общепринятых конвенций, остается «за кадром» (т. е., не предназначается для публикации), и читатель может лишь

Ср. авторскую установку Одоевцевой, выраженную в предисловиях к обеим частям воспоминаний: «Я пишу эти воспоминания с тайной надеждой, что вы, мои читатели, полюбите, как живых, тех, о ком я вспоминаю. <…> И тем самым подарите им бессмертие»; «Теперь я обращаюсь к вам с той же просьбой о любви к людям, о которых я пишу в этой книге. <…> О, любите их, любите, удержите их на земле!» //

См., напр., «Поля Елисейские» В. Яновского, «Курсив мой» Н. Берберовой, «Бунин в халате» А. Бахраха и мн. др.