ТОП просматриваемых книг сайта:

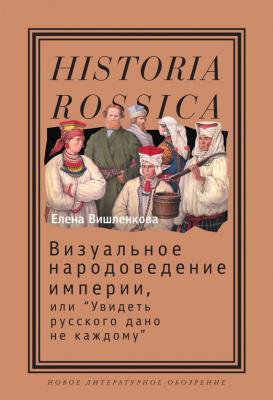

Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». Е. А. Вишленкова

Читать онлайн.Название Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»

Год выпуска 2011

isbn 978-5-4448-0303-5

Автор произведения Е. А. Вишленкова

Жанр История

Серия Historia Rossica

Графические образы России исследуемого времени явно образуют коммуникативную систему со сложной знаковой кодификацией, что побуждает рассматривать их в качестве языка и ограниченно применять к ним методы семиотики и лингвистики. Работоспособность данных техник продемонстрирована исследованиями периода «лингвистического поворота» и ориентальными дебатами. Их следствием стало то, что ныне аналитическая процедура для историка-русиста перестала исчерпываться восстановлением условий порождения и функционирования понятий (Begriffsgeschichte)[13]. Проводить такую реконструкцию необходимо, и это сложно делать, но сама по себе она была бы достаточной только в том случае, если бы язык лишь отражал интеллектуальные явления, фиксировал уровень их концептуализации. Однако он их еще и порождает.

Смещение исследовательского внимания с результата на способы его достижения стимулировало обсуждение технологических аспектов такой процедуры. В последние годы на встречах русистов речь часто идет об интегративных и мобилизационных механизмах империи, в том числе о способах классификации подданных и практиках их ранжирования[14]. Очевидные для участников этих встреч творческий характер понятия «народонаселение» и разнообразие применявшихся способов распознавания народов, а также зависимость современного языка описания от утвердившегося в XIX в. русского этноцентричного дискурса подтверждают произнесенный несколько лет назад Х. Хаарманом (редактором сборника, посвященного «русскости») «диагноз»: бытующие в современной науке и массовом сознании представления о русской нации (как, впрочем, и об остальных народах империи) весьма фантастичны и в значительной степени базируются на созданных в разные времена идеологемах, стереотипах, мифах и топосах[15].

Наука пока не предложила убедительной альтернативы этим формам знания. Дело в том, что применение рутинных методов анализа письменных свидетельств не дает положительного эффекта для выявления групповой солидарности в России XVIII в. Их низкая производительность порождена спецификой исследуемого культурного пространства, для которого характерны либо отсутствие, либо семантическая многозначность русскоязычных терминов и символов, выделяющих человеческие общности[16].

В Западной Европе до эпохи Просвещения термины «народ» и «нация» применялись преимущественно к неевропейцам.

См. об этом:

«Российская империя и ее подданные: Критерии и практика идентификации имперского населения» (Вильнюс, сентябрь 2008); «Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII в.» (Германский исторический институт, апрель 2009); «Христианство и представления о национальной идентичности. Россия, Франция, Европа. XVI–XX вв.» (Москва, сентябрь, 2008); «Национальный / социальный характер: Археология идеи и современное наследство» (Нижний Новгород, сентябрь, 2010); «Общественно-политическая сфера в России от Петра I до 1914 года. История ключевых понятий и концепций» (Германский исторический институт в Москве, апрель, 2010).

Russianness: Studies on a Nation’s Identity: In honor of Rufus Mathewson, 1918–1978. Ann Arbor, 1990. P. 7–13.