ТОП просматриваемых книг сайта:

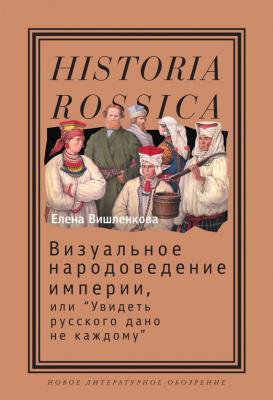

Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому». Е. А. Вишленкова

Читать онлайн.Название Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не каждому»

Год выпуска 2011

isbn 978-5-4448-0303-5

Автор произведения Е. А. Вишленкова

Жанр История

Серия Historia Rossica

Конструктивистский анализ сместил исследовательское внимание с результатов на процессы и механизмы их запуска, однако и его применение само по себе еще не панацея. Здесь понятие «нация» обрело исторически изменчивый характер и вместе с ним генеалогию создания и бытования. Выполненные в данном ключе работы высветили когнитивную экстрасложность имперской ситуации[7]. С одной стороны, встроенная в мировое взаимодействие Россия обрела в них амбивалентный статус «колонизующей колонии», то есть пространства, испытывающего культурные (в том числе нациестроительные) влияния Западной Европы и самого выступающего в роли цивилизатора по отношению к «нерусским народам» и внутренним окраинам[8]. С другой стороны, анализ рождения, распада, трансформации различных групп внутри империи потребовал от исследователей столь жесткой привязки к контексту, что породил сомнения в самой возможности типологизации отдельных «казусов» и использования обобщающей теории.

Кроме того, объективная сложность работы с нестабильной (неравновесной) системой создала как следствие асимметрию в российском «народоведении». Произошел явный перекос в сторону изучения сообществ, механизмов и дискурсов управления, конфессиональных и прочих идентичностей пограничья, в то время как «русские» и «центр» (за некоторыми важными исключениями) оказались за кулисами данного действа. Показательный тому пример являет серия издательства «НЛО» «Окраины Российской империи», в которой империя представлена отдельными томами по окраинам (т. е. как совокупность регионов, в которой центр присутствует как невидимая зона притяжения)[9]. Соответственно, в историографии империи есть «нерусские» народы, а «русские» в качестве подданных, а не абстрактных не-инородцев так и не появились. Аналитики социогуманитарных исследований признают, что «центр» и «русский вопрос» как самостоятельные проблемы применительно к истории Российской империи сейчас почти не изучаются[10]. В связи с этим тезис о том, что империя сдерживала

Российская империя в сравнительной перспективе: Сб. ст. / Ред. А. Миллер. М., 2004.

Западные окраины Российской империи / Ред. М.Д. Долбилов и А.И. Миллер. М., 2006; Сибирь в составе Российской империи / Ред. Л.М. Дамешек и А.В. Ремнев. М., 2007; Центральная Азия в составе Российской империи / Ред. С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов и Н.Е. Бекмаханова. М., 2008; Северный Кавказ в составе Российской империи / Ред. В.О. Бобровников и И.Л. Бабич. М., 2007.

Об игнорировании «русских» в исследованиях империи писала