ТОП просматриваемых книг сайта:

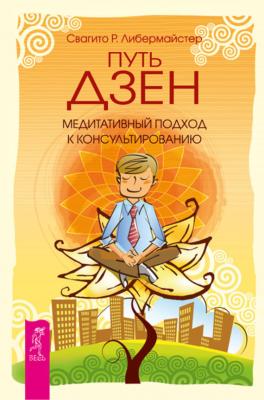

Путь дзен. Медитативный подход к консультированию. Свагито Р. Либермайстер

Читать онлайн.Название Путь дзен. Медитативный подход к консультированию

Год выпуска 0

isbn 978-5-9573-2498-0

Автор произведения Свагито Р. Либермайстер

Жанр Эзотерика

Серия Из мира Ошо (Весь)

Медитацию придумал не Будда, однако он привнес в нее ясность и методологию, сделав более доступной для обычных людей. Он разработал технику випассана, при которой медитирующий должен сидеть спокойно, фокусируя внимание на дыхании и одновременно пытаясь осознать ощущения, испытываемые его физическим телом, и собственный мыслительный процесс. Постепенно, оттачивая свое мастерство, человек начинает понимать, что способность к такому осознанию является состоянием исключительно субъективного характера. Иными словами, собственное тело и дух постигает тот, кто способен не замыкаться в рамках тела и духа.

Это эксперимент с самосознанием в его чистейшем состоянии, свободным ото всех привязок – как к физическому телу, так и к разуму. Согласно Будде, такая стадия затем сменяется постоянным просветлением, когда медитирующий уже не делает различий между разумом и телом. Он находится в состоянии трансцендентального единства, при котором всякое понятие собственного «Я» стирается и растворяется в универсальном сознании.

Как уже пояснялось во введении, санскритским словом «dhyana» Будда обозначал состояние сознания, преодолевшего рамки мышления – то, что в Японии известно как дзен, а в английском языке называется медитацией.

Разум, изучающий сам себя

Возможно, теперь нам стал более очевиден парадокс современной западной психологии. В отличие от экспериментов Будды и других мистиков, обладающих способностями постигать мышление, преодолев его границы, психология пытается понять разум посредством его же самого.

Изучение мышления при помощи самого мышления неизбежно приводит к тому, что в логике и математике именуется диалектическим противоречием, и разрешить его непросто. В Корее и Японии оно называется «koan» – загадка, у которой нет решения; тем не менее, дзен-мастера предлагают ее ученикам как стратегию, способную помочь преодолеть пределы разума и логики.

Основной вопрос заключается в том, каким образом то или иное измерение способно проецироваться само на себя. В качестве примера можно привести известное диалектическое противоречие: библиотекарю поручают составить список всех имеющихся в местной библиотеке книг, затем отправить один экземпляр списка в центральную библиотеку, а второй оставить себе. И здесь у исполнителя возникает вопрос: следует ли считать книгой саму опись? И нужно ли в таком случае включать в список и ее? Если ее там не окажется, значит, один том остался незарегистрированным. Если же ее поместить в список, получится, что одна книга содержит себя саму и, следовательно, представляет совершенно отдельную от других изданий категорию.

Вывод очевиден: в конечном счете, человек способен понять что-либо, только находясь на другом, более высоком уровне. Если этот принцип применим для обычных отраслей науки или объективно измеримых показателей, он тем более должен быть применим в психологии, где субъективные явления учитываются наряду с объективными.

Скачать книгу