ТОП просматриваемых книг сайта:

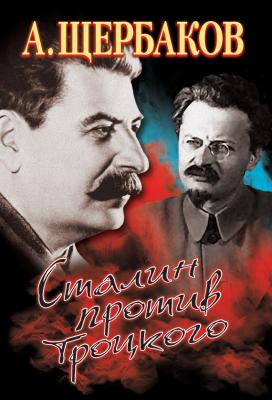

Сталин против Троцкого. Алексей Щербаков

Читать онлайн.Название Сталин против Троцкого

Год выпуска 2013

isbn 978-5-373-05050-0

Автор произведения Алексей Щербаков

Жанр Биографии и Мемуары

Издательство ОЛМА Медиа Групп

За четыре летних месяца косари получали 40–50 рублей на хозяйских харчах, женщины 20–30 рублей. Жильем служило чистое поле, в дождливую погоду – стога. На обед – постный борщ и каша, на ужин – пшенная похлебка. Мяса не давали вовсе, жиры отпускались только растительные и в скудном количестве. На этой почве начиналось иногда брожение. Рабочие покидали жнивье, собирались во дворе, ложились в тень амбаров животами вниз, загибали вверх босые, потрескавшиеся, исколотые соломой ноги и ждали. Им давали кислого молока, или арбузов, или полмешка тарани (сушеной воблы), и они снова уходили на работу, нередко с песней».

Тут стоит кое -что пояснить. «Питаясь краюхами хлеба» – это был в Российской империи всем понятный термин «идти за кусочками».

Означал он то, что когда у крестьян заканчивалась еда, то они шли побираться. При этом они не были профессиональными нищими. Последние-то были хорошо организованы, занимали церковные паперти и прочие доходные места, ориентировались на представителей зажиточных слоев – и отнюдь не на краюху хлеба. «За кусочками» шли голодающие крестьяне – и просили у своих. Вот так жили в «России, которую мы потеряли».

Справедливости ради стоит сказать, что Давид Бронштейн не являлся каким-то «жидом-кровопийцей» из антисемитской мифологии. Такие же условия труда были у всех землевладельцев – русских, украинцев, евреев и немцев-колонистов. Иначе и быть не могло. В другом случае все батраки ушли бы туда, где платят лучше. За попытку повысить плату рабочим такого могли и убить. Были случаи.

Сельхозпредприятие Давида Бронштейна было «заточено» под экспорт зерна.

«Появляются скупщики с медными сосудами и весами в аккуратных лакированных ящиках. Они делают пробу зерну, предлагают цену и суют задаток. Их принимают вежливо, угощают чаем и сдобными сухарями, но зерна им не продают. Они мелко плавают. Хозяин уже перерос эти пути торговли. У него свой комиссионер, в Николаеве. „Хай ще полежит, – отвечал отец, – зерно есть не просит“. Через неделю получалось письмо из Николаева, а иногда и телеграмма: цена повысилась на пять копеек с пуда. „Вот и нашли тысячу карбованцев, – говорил хозяин, – они не валяются“. Но бывало и наоборот: цены падали. Таинственные силы мирового рынка находили себе пути и в Яновку. Возвращаясь из Николаева, отец сумрачно говорил: „Кажуть, что… как ее звать… Аргентина много хлеба выкинула на сей год“.

Жизнь здесь регулировалась исключительно ритмом земледельческого труда. Все остальное казалось безразличным. Все остальное, кроме цен на мировой бирже (выделено мной. – А. Щ.) зерна».

Если же перейти от экономики к образу жизни семьи Бронштейнов, то он был интересным.