ТОП просматриваемых книг сайта:

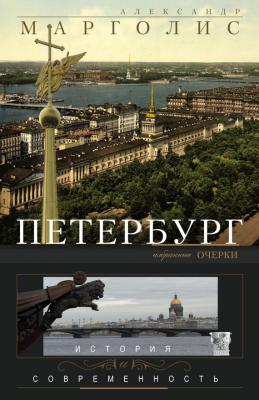

Петербург. История и современность. Избранные очерки. Александр Марголис

Читать онлайн.Название Петербург. История и современность. Избранные очерки

Год выпуска 2014

isbn 978-5-227-05328-2

Автор произведения Александр Марголис

Жанр История

Серия Всё о Санкт-Петербурге

Самый распространенный из них – «Окно в Европу». Его определение, как известно, принадлежит венецианцу Франческо Альгаротти (Русские путешествия. Письмо IV. 30 июня 1739 г.).[1] Сохранилось высказывание лорда Балтимора о Петербурге, которое Альгаротти, быть может, подхватил и несколько видоизменил: «Петербург – это глаз России, которым она смотрит на цивилизованные страны, и если этот глаз закрыть, Россия опять впадет в полное варварство».[2]

Как и три века назад, Петербург расположен на самом краю России. Он и форпост России в Европе, и форпост Европы в России, место сплавленности Европы и России, их взаимовлияния.

Г. П. Федотов в 1926 году в статье «Три столицы», отвечая на вопрос «Чем же может быть теперь Петербург для России?», утверждал, что он «останется одним из легких великой страны, открытым западному ветру», ибо является преемником Великого Новгорода – и в военном, и в торговом, и в культурном отношениях. И далее: «Не может быть безболезненной встреча этих двух стихий, и в Петербурге, на водоразделе их, она ощущается особенно мучительно. Но без их слияния – в вечной борьбе – не бывать и русской культуре. И хотя вся страна призвана к этому подвигу, здесь, в Петербурге, слышнее историческая задача, здесь остается если не мозг, то нервный узел России».[3] Петербургский историк Г. С. Лебедев разделяет и углубляет взгляды Федотова: «Петербург был и остается одним из главных резонаторов мировой культуры. <…> Феномен Петербурга – концентрация наивысших достижений мировой культуры для качественного их преобразования на основе национальных ресурсов России».[4] С этим мнением не вполне согласен культуролог Г. Л. Тульчинский, полагающий, что «окном России в мир в изрядной степени стала Москва».[5] Никакой перспективы, кроме всеобщего развала «до основания», не видит у «навсегда уходящего от нас» города писатель М. Н. Кураев. Его книга «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург» представляет собой очередную версию пророчества царицы Авдотьи – «Петербургу быть пусту». Теперь этот знаменитый приговор звучит так: «Цивилизаторская миссия была главной идеей существования этого города. Он смотрел с высоты невских берегов на всю остальную Россию, как на свою колонию. Задуманный как питомник и рассадник европейских саженцев на русскую почву, он почвой как раз и не интересовался. Его уникальное положение у моря определило его уникальную роль. Нужен ли сегодня такой рассадник, кто будет пользоваться услугами этого питомника, когда система финансовых, информационных и транспортных связей лишает Санкт-Петербург его исключительного положения, а стало быть, и значения? Он вымирает, не признаваясь себе в этом, он исчерпал себя, он отмирает, как ненужный орган, но делает вид, что только-то его время и наступило, только-то и начинается его настоящая жизнь!».[6] Мы видим, что по вопросу о том, сохраняет ли Петербург роль «окна в Европу», существовали в 1990-х годах различные, включая полярно противоположные, точки зрения.

По мнению искусствоведа Г. З. Каганова, «самый звучный и популярный»

Цит. по: