ТОП просматриваемых книг сайта:

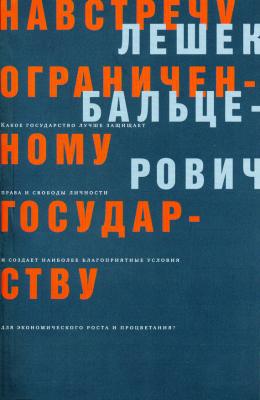

Навстречу ограниченному государству. Лешек Бальцерович

Читать онлайн.Название Навстречу ограниченному государству

Год выпуска 2007

isbn 978-5-98379-083-4

Автор произведения Лешек Бальцерович

Другой пример ослабления позиций экономической свободы на Западе связан с изменением толкования Конституции Соединенных Штатов – страны с самой мощной традицией ограниченного государства.

С 1930-х годов Верховный суд США придает приоритетное значение не экономическим, а иным свободам, хотя это и противоречит изначальному смыслу американской конституции (Dorn 1988: 77–83). Ослабив конституционные инструменты защиты экономической свободы, подобная политика открыла путь для расширения государственного регулирования экономики. Много лет спустя последствия этого регулирования подверглись критическому анализу в экономической литературе, но мало кому из ученых удалось выявить причинно-следственную связь между ослаблением конституционных гарантий экономической свободы и усилением государственного вмешательства в экономику[5]. Даже Джордж Сиглер в своей классической работе о проблеме регулирования экономики не упоминает о подобной связи (Sigler 1971).

Как показывают приведенные примеры, если экономическая свобода исключается из списка основополагающих прав или ей придается второстепенное значение, философская концепция «приоритета свободы» оказывается чрезвычайно слабым идеологическим «средством защиты» от расширения роли государства. В результате исчезают любые препятствия на пути регулирования экономики.

Ситуация усугубляется в том случае, если концепция прав личности подвергается радикальному пересмотру и в нее включаются «социальные» права или принцип «всеобщего благосостояния». В результате классическое понимание свободы – как сферы жизни человека, защищенной от вмешательства других, – смешивается с идеей о праве каждого пользоваться деньгами других людей, конфискуемыми государством за счет роста налогообложения[6]. В результате между этими абсолютно разными категориями прав возникает противоречие, а вместе с ним – и опасность дальнейшего ослабления экономической свободы за счет роста налогообложения, обусловленного расширением системы социального перераспределения богатств.

Наилучшим инструментом сдерживания государства является эффективная конституция, где четко прописаны основополагающие свободы граждан[7]. Именно в этом состоит главный аргумент теории «конституционной экономики» (Buchanan 1988). Отказ от этого принципа или его ослабления будет негативно воспринят всеми, кто считает, что свобода, в том числе свобода экономическая, имеет непреходящую ценность, а потому деятельность государства необходимо ограничивать, невзирая на последствия. Однако для некоторых других именно последствия, возможно, представляют собой главный критерий оценки альтернативных институциональных систем,

Глейзер и Шлейфер утверждают, что усиление регулирования деловой активности в Соединенных Штатах в начале XX века стало «эффективным ответом» государства на подрыв деятельности судебной системы недавно возникшими крупными корпорациями (Glaeser, Shleifer 2003). Однако вопрос о том, чью деятельность проще «саботировать» – судов, законодателей или самих регулирующих органов, – весьма неоднозначен, и ответ на него может быть получен только эмпирическим путем. Даже если в какой-то период суды действительно попадают под контроль «большого бизнеса», это еще не означает, что наилучшая стратегия борьбы с подобным явлением – введение конкретных законодательных мер регулирования и создание специальных органов регулирования, а не укрепление самой судебной системы в рамках уже существующего законодательства. На мой взгляд, с учетом исторического опыта – ведь после периода популярности государственного вмешательства произошло дерегулирование экономики – даже сторонники борьбы со злоупотреблениями с помощью регулирования согласятся, что конституционные инструменты по защите экономической свободы следовало бы усилить.

В общем же плане я хотел бы подчеркнуть, что проблема судебных злоупотреблений и регулирования имеет второстепенное значение по сравнению с вопросом о том, каковы должны быть пределы экономической свободы или какие факторы могут превалировать над правами собственности (см.: Mises 1949: 654–661; Nozick 1974:178–182).

Холмс и Санстайн указывают, что обе эти разновидности индивидуальных прав стоят обществу денег, а потому различия между индивидуальными свободами и правами на соцобеспечение не носят фундаментального характера (Holmes, Sunstein 1999). Впрочем, первый их тезис вряд ли можно считать потрясающим открытием: никто не отрицает, что защита индивидуальных свобод требует определенных расходов на содержание полиции и судебной системы. Главное различие между индивидуальными свободами и принципом «всеобщего благосостояния» состоит в другом: в первом случае деньги налогоплательщиков используются для защиты отдельных людей от насилия и вмешательства других в их частную жизнь, а во втором – для перераспределения благ. Кроме того, каждая из этих разновидностей прав личности совершенно по-разному влияет на поведение людей, а значит – и на экономическое развитие. О других различиях между индивидуальными свободами и «социальными» правами см.: Lomasky 1987:84-110.

Хайек подчеркивает, что с учетом технического прогресса «ни один список защищенных законодательством прав нельзя считать исчерпывающим». Поэтому для «преобладания свободы» необходимой предпосылкой является тот факт, что «сфера свободы личности должна включать любые действия, не ограниченные общим законодательством» (Науек1960:216).