ТОП просматриваемых книг сайта:

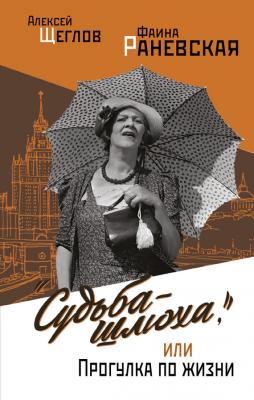

«Судьба-шлюха», или Прогулка по жизни (сборник). Фаина Раневская

Читать онлайн.Название «Судьба-шлюха», или Прогулка по жизни (сборник)

Год выпуска 2017

isbn 978-5-17-105394-9

Автор произведения Фаина Раневская

Жанр Биографии и Мемуары

Серия Портрет эпохи

Издательство АСТ

Решительно все, кто увидел эту картину раньше или позже, были согласны в высочайшей оценке актерской работы Раневской, роль, сыгранная ею, стала воистину главной. В своей рецензии 1943 года Сергей Юткевич писал: «В той отвратительной стяжательнице, которую изображает актриса, Раневской удалось найти черты глубокой человечности. Диапазон роли оказался многогранен, рядом с подлинным юмором возникла подлинная трагедия».

Говоря о эйзенштейновском выборе Раневской на роль Евфросиньи, Л.М. Рошаль усматривает в этом «тогда еще мало кому понятное, провидческое угадывание огромных трагических потенций актрисы». Тут надо добавить, что в этом предвидении Эйзенштейну было из чего исходить. Когда ставилась «Мечта», он был художественным руководителем студии, внимательно следил за работой Ромма и, следовательно, видел Раневскую в экранном образе Розы Скороход еще до того, как фильм был закончен, – а стало быть, не мог не оценить трагический дар актрисы и ее способность к перевоплощению. Вполне возможно, что он видел Раневскую в материалах фильма еще в 1940 году – а если это так, то не исключено, что в сценарии «Ивана Грозного», начатом в январе 1941-го, он с самого начала мог разрабатывать образ Евфросиньи Старицкой в расчете на воплощение этого образа именно Раневской. Так или иначе, альтернатив у режиссера не было.

«Проблема Раневской» начала, пока еще неопределенно, возникать летом 1942 года, о чем свидетельствует следующее письмо Раневской из Ташкента в Алма-Ату:

12-6-42

«Дорогой Сергей Михайлович, ничего не понимаю: – получила телеграмму от И.В. Вакара с просьбой приехать на пробу во второй половине мая; – ответила согласием, дожидалась вызова. – Вступаем во вторую половину июня – а вызова все нет и нет!! М<ожет> б<ыть> Вы меня «отлучили от ложа, стола» и пробы? Будет мне очень это горестно, т<ак> к<ак> я люблю Вас, Грозного и Ефросинью!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета