ТОП просматриваемых книг сайта:

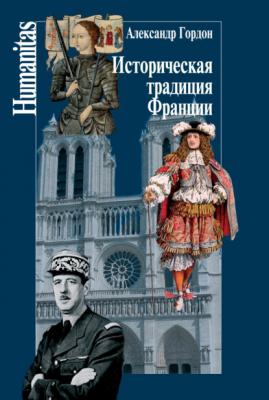

Историческая традиция Франции. Александр Гордон

Читать онлайн.Название Историческая традиция Франции

Год выпуска 2018

isbn 978-5-98712-124-5

Автор произведения Александр Гордон

Жанр История

Серия Humanitas

Издательство ЦГИ Принт

В ходе последовавшей полемики[9] часть историков вернулись на исходные позиции: истории – факты, памяти – мифы. Часть пошла за амбициозными претензиями на руководительство исторической памятью, представив историческую науку в виде некоей верховной инстанции в определении исторической истины. Вернулись и к некогда высказанному мнению о том, что «память умирает в истории», т. е. долг ученых переработать коллективную память как один из исторических источников и, сопоставив ее с другими видами источников, произвести искомый продукт – точное и объективное знание, удовлетворяющее всех в силу беспристрастности его носителей.

Заявленная таким образом претензия профессионального сообщества на преимущественное право распоряжения национальной памятью вызвала критику с разных сторон, в том числе внутри самого сообщества. В ходе объяснений между сторонами были сделаны существенные уточнения к позиции тех, кто претендовал на особые права историков.

Во-первых, представители исторического знания не претендуют на истину в последней инстанции, поскольку это противоречит самой логике этого знания, которое на всех этапах остается открытым для дальнейшей эволюции. Во-вторых, ученые не оспаривают права государства в лице власти, как центральной, так и – знамение современности – региональной, определять свою позицию в оценке прошлого. Разумеется, такое же право, считают историки, должно быть обеспечено самому обществу в лице каждого его индивида.

По некоторым вопросам консенсуса явлено не было. Прежде всего в отношении оценок прошлого. «Автономисты» доказывают, что историки, устанавливая факты, должны избегать какой-либо их оценки. Оппоненты утверждают, что подобная позиция чревата аполитичностью и даже аморальностью. По их мнению, хотя ученому следует избегать субъективизма в оценках, он как носитель фундаментальных ценностей современного гражданского общества не должен скрывать своей позиции. Вовлеченность ученого в политическую борьбу, которая во второй половине ХХ в. была названа «ангажированностью», утвердилась во французском научном сообществе уже при его становлении, в конце ХIХ в. (во время «дела Дрейфуса»)[10].

Еще один принципиальный в методологическом отношении вопрос, оставшийся спорным, – историческая память общества как источник научного знания. Вместо архиклассической позиции полного элиминирования мифологем памяти утверждается позиция ее «использования» в качестве объекта исторического анализа. Однако оппоненты отмечают нравственную уязвимость подобной объективации. Поскольку в исторической

La judiciarisation du passé et la crise mémorielle: La France malade de son passé (Dossier réalisé par J.-P. Husson. http:// www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/enseigner/ memoire_histoire/05bishistoriens2.htm

Даже представители «методической школы», претендовавшей на сугубую объективность, не исключали для профессионального историка права ссылаться на собственную позицию. Шарль Сеньобос (он был на стороне «дрейфусаров») предупреждал читателя в предисловию к учебнику «Политическая история современной Европы» (1897) о «личных симпатиях к либеральному, светскому, демократическому и западному строю» (