ТОП просматриваемых книг сайта:

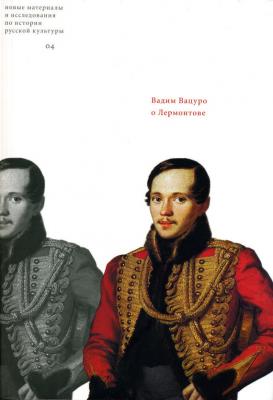

О Лермонтове: Работы разных лет. Вадим Эразмович Вацуро

Читать онлайн.Название О Лермонтове: Работы разных лет

Год выпуска 2008

isbn 978-5-98379-098-8

Автор произведения Вадим Эразмович Вацуро

Жанр Биографии и Мемуары

Серия Новые материалы и исследования по истории русской культуры

В стихах 1832 и 1837 годов – в «Тростнике», в «Узнике», в «Песне про царя Ивана Васильевича…» – Лермонтов при создании характера опирался на опыт эпической и лиро-эпической поэзии. В позднем балладном творчестве он возвращается к некоторым художественным средствам народной лирики.

Примером тому является «Соседка» (1840). Анализ этого стихотворения дал Д.Е. Максимов, очень точно уловивший его связь с фольклорной традицией. Связь эта заключается в особого рода условности, на которой построен конфликт и самый сюжет этой потенциальной баллады, где «фабула только завязывается, а ее дальнейшее развитие и развязка (побег) даются в форме пожелания и предположения»70.

В «Соседке» есть несколько типологических особенностей, как общих, так и частных, которые сближают стихотворение с народной поэзией. Мы можем выделить в нем экспозицию и монолог, введенный непосредственно («Не грусти, дорогая соседка…»). Такие композиционные структуры очень распространены в народной лирической (протяжной) песне. Заключительные строфы в «Соседке» собственно и содержат в себе ту «условность», которую отмечал Д.Е. Максимов, но которую следует соотносить не со сказкой, а именно с лирической песней. «У словность» эта в сущности есть особое литературное время или, скорее, «наклонение», которое очень характерно для народной поэзии и весьма редко в письменной литературе. На него указывал А.А. Потебня как на поэтический прием, восходящий к поэтике и представлениям заговора71. Это литературное время грамматически выражено глагольным будущим временем с оптативным значением:

Я вскинусь пташечкой-кукушечкой,

Полечу я к матушке во зеленый сад…72

Сама сяду на траву,

Раскинусь я яблонью,

Яблонью кудрявою73.

Здесь передана не только желательность, но и ирреальность действия, представляемого как совершившийся факт. Это своеобразная форма народного метафоризма, уходящего своими корнями в первобытное сознание74, и ее-то в несколько «олитературенном», т. е. логически упорядоченном, виде мы находим в «Соседке»:

Захоти лишь – отворится клетка,

И, как божии птички, вдвоем

Мы в широкое поле порхнем.

У отца ты ключи мне украдешь,

Сторожей за пирушку усадишь и т. д.

Ранние формы освоения этого приема мы находим в сборнике Чулкова в литературных подражаниях народной песне. Но «Соседка» не есть подражание песне, и указанная особенность в ней не просто прием или поэтический троп: это своего рода «модальность»