ТОП просматриваемых книг сайта:

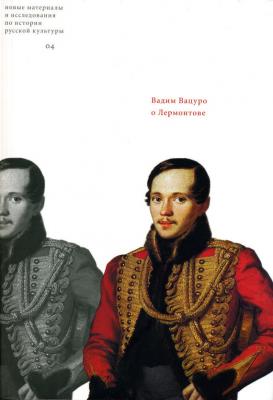

О Лермонтове: Работы разных лет. Вадим Эразмович Вацуро

Читать онлайн.Название О Лермонтове: Работы разных лет

Год выпуска 2008

isbn 978-5-98379-098-8

Автор произведения Вадим Эразмович Вацуро

Жанр Биографии и Мемуары

Серия Новые материалы и исследования по истории русской культуры

Я думаю, что и причудливые изгибы пути Вацуро-лермонтоведа, и его закатное молчание можно понять лишь как следствие того интимного чувства, которое связывало В.Э. с его героем. Он очень любил Лермонтова, а потому и предъявлял как к лермонтоведению в целом, так и к себе лично (в первую очередь – к себе лично) очень высокие требования. Контраргументы понятны. Разве Вацуро не любил Пушкина, Карамзина, Теплякова (или Толстого, Анненского, Ходасевича, о которых не писал вовсе)? Разве бывал снисходителен к халтуре вне лермонтоведения? Разве позволял себе «вольничать» или расслабляться, занимаясь другими писателями? И вообще: какое отношение имеет наука к любви?

Все так – не поспоришь. А читая и перечитывая Вацуро, понимаешь: Лермонтов занимал в его духовном (а потому и интеллектуальном) мире особое место. Более того, кажется, что именно желание вполне освоить творчество и личность Лермонтова стимулировало всю прочую научную деятельность Вацуро. Не только словесность 1830-х годов, но и готический роман, и Пушкин, и Карамзин, и история науки вели его к Лермонтову, проникнуть в притягательную тайну которого можно лишь «окольными» путями. Чтобы понять Лермонтова, нужно понять и полюбить все, что с Лермонтовым связано. Этим можно объяснить не только широту собственно литературоведческих, исторических, философских интересов Вацуро, но и, например, его интимное чувство к Грузии. Или ту умную и сердечную теплоту, с которой он характеризует краеведческую работу П.А. Фролова о Тарханах, ценную, как показывает В.Э., вовсе не «вкладом в лермонтоведение», а тем, что ее автор «воскресил и закрепил в сознании современного читателя целый пласт уходящего исторического и культурного быта; он восстановил по крохам, с любовью и не жалея времени и сил, часть национального исторического достояния, которое без него пропало бы безвозвратно». Или тот такт, с которым Вацуро отзывается об извлеченном из небытия, по-своему интересном, но несомненно сильно раздражающем В.Э. романе Бориса Садовского «Пшеница и плевелы», где Лермонтов безвкусно окарикатурен во имя завладевшей автором «идеи»: пусть Садовской глумился над поэтом, но публиковать и читать его стоит – злая неправда одаренного писателя должна быть понята и преодолена