ТОП просматриваемых книг сайта:

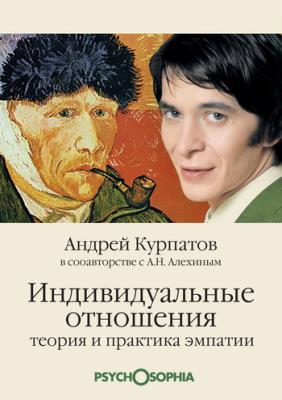

Индивидуальные отношения. Теория и практика эмпатии. Андрей Курпатов

Читать онлайн.Название Индивидуальные отношения. Теория и практика эмпатии

Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Андрей Курпатов

Жанр Психотерапия и консультирование

Издательство Курпатов Андрей Владимирович

Так или иначе, но создание методологического инструментария, который бы позволил исследователям от психологии бороться за достоверность, а главное – практическую состоятельность своих знаний, лежит на совести философов, собственно методологов, но не психологов-теоретиков или психотерапевтов-практиков. Однако, работы в этом направлении не ведутся. Философия давно отказалась от своей роли сопроводительницы научного знания, замкнувшись сама на себе, так что рассчитывать на помощь с этой стороны не приходится. Предложенный нами метод – новая методология, или методология открытых систем, или психософия, – как кажется, способен решить эту задачу1 [2], создать открытую систему знаний о психике (психологии) человека. Он предлагает исследовать психологический опыт «психософическим методом», структурировать результаты этого исследования, основываясь на «теории принципа» (то есть создать систему, которая позволит структурировать знания о психологии человека на несодержательных основах), и только затем насытить этот несодержательный остов конкретным содержанием. Выстроенная таким образом открытая система позволяет сохранить в изучаемом предмете «живое», видеть в нем не застывший объект, но движение этого объекта.

Вместе с тем, нельзя сказать, что данное решение является идеальным. Мы, в любом случае, не гарантированы от ошибок, сшибок и парадоксов, которые неизбежно возникают между содержательными элементами системы. В данном случае, они не могут стать «роковыми», оказаться разрушительными для системы в целом, поскольку все-таки основной каркас, остов системы, благодаря «теории принципа» обустроен несодержательными понятиями, конфликт между которыми невозможен. Но «поверхностные» противоречия неизбежны и обусловлены, прежде всего, собственной игрой языка, пространством языковых игр. Кроме того, необходимо помнить, что, на какие бы ухищрения мы ни пошли, рамки содержательности заслоняют от нас эйдосы (сущности). И тут обнаруживает себя следующая проблема… Мы не можем забывать, что пространство нашей – психотерапевтической – работы отнюдь не так однородно, как бы нам того хотелось. Работа психотерапевта с неврозами, в области пограничной психиатрии, непосредственно смыкается с его же работой как человека с другим человеком. С одной стороны, когда речь идет о психотерапевтическом лечении, он, конечно, выступает в качестве некого внешнего фактора, оказывающего воздействие на психический аппарат, страдающий тем или иным расстройством. Но, с другой стороны, он при этом не перестает

Здесь и далее см. «Литература».