ТОП просматриваемых книг сайта:

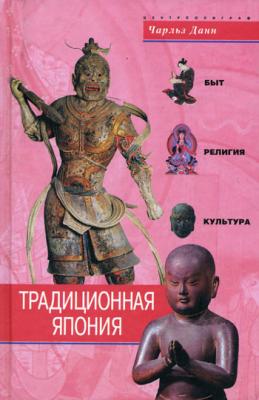

Традиционная Япония. Быт, религия, культура. Чарльз Данн

Читать онлайн.Название Традиционная Япония. Быт, религия, культура

Год выпуска 0

isbn 5-9524-2473-2

Автор произведения Чарльз Данн

Жанр Культурология

Земля измерялась не столько площадью, сколько количеством риса, которое она может родить за год. Используемая для этих целей мера – коку – была эквивалентна приблизительно 150 килограммам, и такое количество фактически могло прокормить одного человека на протяжении года. В начале XVII века в отчетах сообщалось, что ежегодный национальный продукт составлял около 25 миллионов коку. Этот рис распределялся сёгуном, после того как для собственных нужд оставлял около одной пятой, среди владельцев усадеб, то есть земель, где выращивалась эта культура, небольшое количество предоставлялось императору. Более всех получали «внешние» властители Каги, которые жили в замках в Канадзаве, рядом с северным побережьем, их наделяли 1 300 000 коку риса. Симадзу из Сацумы (на Кюсю) получал 730 000, и в начале эпохи Токугава всего около 270 господ имели доход 10 000 коку или более. Это были даймё – князья и крупные землевладельцы, и как сёгун оставлял часть для своих нужд и распределял остальное, так и даймё оставляли часть своего довольствия для себя и своей семьи и распределяли остальное среди своих вассалов с земельными наделами. Вассалы высшего ранга имели в своем распоряжении земли; низшего – ее не имели, а получали довольствие, измеряемое в коку. Люди низшего сословия получали рис или жалованье, эквивалентное установленной мере риса.

Доходы, выраженные в коку, зависели от продуктивности земли, и господин должен был получать рис от крестьян или, точнее, его чиновники от деревенского старосты, который, в свою очередь, получал рис от крестьянина. Последнему позволялось оставлять себе часть урожая – иногда до шести десятых, но часто меньше; на практике же получатель забирал все, что ему было положено, и лишь остаток доставался крестьянину, а это обычно зависело от полученного урожая. Иногда землевладелец, особенно если он имел небольшое довольствие, использовал свои запасы еще до времени сбора урожая и был вынужден заставлять своих крестьян платить раньше времени, предоставляя им пускаться на любые ухищрения, только чтобы требования были удовлетворены.

Следует понимать, что получаемое довольствие обычно не было связано с работой, которую исполнял получатель, в том смысле, что доход предоставляли человеку скорее за то положение, занимаемое в обществе, чем за заслуги. Служить господину в качестве чиновника – часть феодальных обязательств, и вассал не должен был ожидать оплаты, особенно за то, что считалось его долгом. В XVIII веке произошли небольшие изменения, что позволяло сёгуну выдавать временное довольствие человеку, доход которого фактически не зависел от статуса, но чьи способности заслуживали того.

Качество жилища, которое занимал самурай, зависело от его положения в обществе, определявшегося его доходом. Сёгун имел собственный замок-дворец в Эдо (где сейчас находится резиденция императора), и большинство даймё также имели замки, вокруг которых вырастали города. Замки вошли в