ТОП просматриваемых книг сайта:

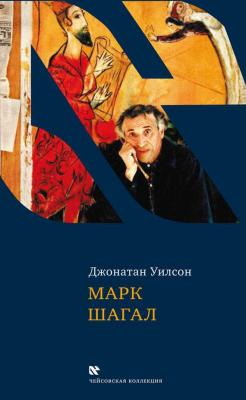

Марк Шагал. Джонатан Уилсон

Читать онлайн.Название Марк Шагал

Год выпуска 2007

isbn 978-5-7516-1250-4

Автор произведения Джонатан Уилсон

Жанр Биографии и Мемуары

Серия Чейсовская коллекция

Издательство Издательство ""Текст""

Это признание, конечно, дань памяти, и все же, похоже, не столько уроки наставника, но сама атмосфера студии Пэна повлияла на Шагала. Юного Шагала пьянили «чудесный запах холста и красок» и та будоражащая суета, хорошо знакомая всем, кто хоть раз заглядывал в художественную школу, а еще – сладкая мечта, о которой можно было сказать лишь шепотом: «Ни одна красивая барышня города не достигала двадцатой весны без того, чтобы Пэн не пригласил ее позировать – как ей угодно. Если возможно до грудей – тем лучше»[2].

Наверное, здесь пора развеять миф о том, что Вторая заповедь Торы: «Не делай себе изваяния и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» была помехой еврейским художникам, пока Шагал и его современники не сделали рывок к свободе в предвоенном Париже. На самом деле, как ясно показала искусствовед Моника Бом-Дачен, многие еврейские художники, не ограничиваясь изготовлением ритуальных объектов, поддерживали прогрессивные художественные направления, как, например, Камиль Писарро. В 1870-е российский скульптор Марк (Мордехай) Антокольский, который был первым студентом-иудеем в петербургской Императорской Академии художеств, выполнил ряд реалистических работ на тему еврейской жизни и истории. Среди них неоднозначная мраморная скульптура «Христос перед судом народа (Ecce Homo)» (1876), изображающая молодого Христа с пейсами (длинными прядями волос на висках, какие носят ортодоксальные евреи). Иисус-еврей также впоследствии займет важное место в творчестве Шагала, но значение работ Антокольского и некоторых его современников-иудеев, таких, как голландский живописец Йозеф Исраэлс, в том, что они пренебрегли Второй заповедью, вовсе не считая при этом, что нарушение запрета на изображение объектов внешнего мира хоть сколько-нибудь мешает им чувствовать себя евреями или умаляет их искусство.

Гарольд Розенберг[3] как-то заметил, что Вторую заповедь можно объяснить не только представлением об опасной связи между изобразительным искусством и идолопоклонством, но еще и историческим фактом: когда иудеи, находясь в египетском рабстве, работали на строительстве храмов, монументальное искусство несло им гибель и стало символом угнетения. Скульптура, говорит он, «скорее всего, превратилась для них в кошмар». Далее он предполагает (и это уже более правдоподобно), что авторы еврейского Священного Писания исключили необходимость визуальных изображений, наполнив свои истории «блестящими, осмысленными персонажами и предметами». Так, плащ Иосифа, горящий куст и посох Аарона – образы настолько яркие, что представить себе их можно и без помощи изобразительного искусства. «Если б можно было выставить в еврейском музее все эти предметы, кто вспомнил бы о мадоннах?» – говорит Розенберг. Но

Марк Шагал. Мой мир. Перевод с англ. Д. Веденяпина. Москва: Текст, 2009.

Розенберг Гарольд (1906–1978) – американский писатель, философ, искусствовед.