ТОП просматриваемых книг сайта:

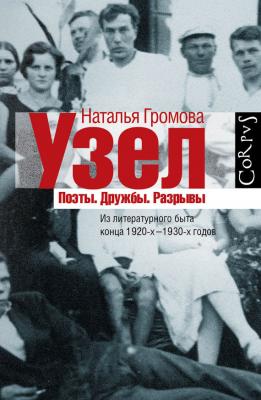

Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов. Наталья Громова

Читать онлайн.Название Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 20-х–30-х годов

Год выпуска 2016

isbn 978-5-17-095557-2

Автор произведения Наталья Громова

Жанр Биографии и Мемуары

Издательство Corpus (АСТ)

Круг литераторов все теснее – они толкутся в ресторане Клуба писателей, на дачах в Переделкине, коллективно путешествуют, все больше убивают время на общих собраниях и пленумах.

В конце 30‑х годов писательский улей жужжит почти единообразно – как большое и управляемое сообщество. Однако это лишь видимость. Официоз. Бытовая жизнь – с дружбой, любовью, разрывами – открывает подлинное лицо существования советской литературной среды. Отношения героев повествования были завязаны в сложный узел, в который вплетаются все новые и новые персонажи, отсюда и форма этой книги, где автор основных сюжетов – Время, по лабиринтам которого движутся судьбы литераторов.

На первый взгляд дружеская связь героев книги кажется произвольной: Б. Пастернак – Д. Петровский – Н. Тихонов – В. Луговской. У каждого из них были и иные друзья, и иные привязанности. Волны времени то прибивали их друг к другу, то разносили очень далеко. Была ли тут закономерность, и есть ли вообще закономерности в потерях? Воспоминания порой вытесняют имена бывших друзей; это естественно – ссора, разрыв или предательство (что для 30‑х годов особенно характерно) делали свое дело, люди отпадали, а память о них затягивалась рубцами.

Но каждый из них вместе со страной прошел и свой особый путь. Смог уцелеть, сохранить жизнь в страшных условиях сталинского террора. Как они прожили те трагические десятилетия – теряя или обретая себя? В этом – главный сюжет книги.

Пастернак, друживший с Тихоновым в 20–30‑е годы, не мог писать о нем в воспоминаниях 50‑х, ему было тяжко видеть изменившегося друга. А Луговской продолжал любить Тихонова; их роднила юношеская страсть к путешествиям и приключениям. «В эти страшные годы, что мы пережили, – говорил Б. Пастернак А. Тарасенкову в 1939‑м, – я никого не хотел видеть, даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече – прятал глаза»[3].

Эти слова Пастернака отразили наступление новых времен, в которых уже не было места свободному выражению чувств и привязанностей.

Эта книга не могла получиться без усилий большого количества людей, каждый из которых помогал рассказами, документами, советами. Я признательна за рассказы и воспоминания – ушедшим Л. Б. Либединской и М. И. Белкиной, Е. Б. Пастернаку, М. В. Седовой (Луговской), за помощь, замечания и сочувствие к моей работе – Е. В. Пастернак, А. М. Туркову, Л. В. Голубкиной, С. Е. Фроловой, Ю. А. Лурье, Е. Б. Лурье (Бирюковой), Б. Е. Белкину, В. А. Передерию, Г. Ф. Комарову, обществу «Мемориал» (О. Блинкиной). За предоставленные

Тарасенков А.