ТОП просматриваемых книг сайта:

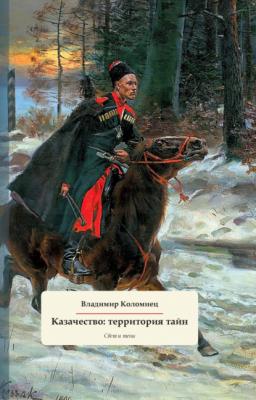

Казачество: территория тайн. Свет и тени. Владимир Коломиец

Читать онлайн.Название Казачество: территория тайн. Свет и тени

Год выпуска 2023

isbn 978-5-00025-334-2

Автор произведения Владимир Коломиец

Издательство Издательско-Торговый Дом "СКИФИЯ"

Во время разъездов казакам запрещалось без надобности ссаживаться с лошадей, дважды разводить огонь на одном и том же месте, останавливаться на открытых местах для ночлега и под страхом смертной казни запрещалось покидать пост до прибытия очередной смены. За небрежное несение службы виновники подвергались жестокому публичному наказанию[14].

В разряд городовых казаков Московское правительство приглашало всех желающих из числа вольных, бродячих и всякого рода гулящих людей. За службу им платили из казны «кормовое жалованье», наделяли землёй, давали оружие и лошадей[15].

В отличие от городовых казаков, вольное казачество не подчинялось Москве и формировалось исключительно за счёт беглого люда, уходившего из родных мест по различным социальным причинам.

По национальному составу вольное казачество отличалось большей разноплемённостью: это были люди «разных племён, – писал Исаак Масса, – из земли Московской, татарской, турецкой, польской, литовской, карельской и немецкой, но большей частью – москвитяне»[16], с преобладанием в разговорной речи русского языка. Это сообщение подтверждает и Г. Катошихин, который писал, что казаки «породою москвичи и иных городов…и многие из них московских бояр, и торговые люди, и крестьяне»[17].

По своему общественному устройству казачьи общины (независимо от их местоположения – будь то на Дону, Яике или на Тереке) имели чисто русские свойства: они строились по образу существовавших в Древней Руси народных собраний – Вече – и имели в основном много общих черт. Руководство в общине обычно принадлежало одарённым и сильным натурам, обладающим определёнными военными способностями. Выборы предводителя – атамана – происходили на общем собрании членов общины – Круге. Избранный атаман в повседневной жизни пользовался только исполнительной властью, однако во время военных походов он наделялся правами военачальника, и его распоряжения являлись законом для всех и выполнялись беспрекословно.

Казачество, разбросанное волею судьбы по всем окраинам России, имело одну общую казацкую идею, один мощный казачий дух. Казачество стояло за свою свободу, за права обиженных и угнетённых, за свои земли и за свою веру.

А были они православными христианами.

Итак, из вышеописанного мы уяснили, что при первоначальном своём возникновении казачество разделялось на две совершенно различные группы – вольные общины и служилое городовое казачество.

Но со временем часть городского казачества слилась с мелким поместным дворянством, со стрельцами, с иными городскими и сельскими сословиями, а остальные или вошли в

Соловьёв С. М. История России. М., 1960. Т. 4. С. 230.

Там же. С. 290–291.

Масса Исаак. Краткое известие о Московии в нач. XVII в. М., 1937. С. 100.

Катошихин Г. О России в царствовании Алексея Михайловича. Изд. 4, СПб., 1906. С. 67.