ТОП просматриваемых книг сайта:

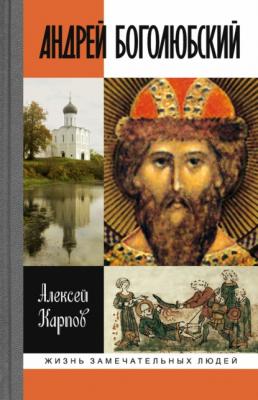

Андрей Боголюбский. Алексей Карпов

Читать онлайн.Название Андрей Боголюбский

Год выпуска 0

isbn 978-5-235-04711-2

Автор произведения Алексей Карпов

Серия Жизнь замечательных людей

Издательство ВЕБКНИГА

…Чем эпоха интересней для историка,

Тем она для современника печальней.

Так написал поэт о веке двадцатом[2]. Но слова его потому и стали крылатыми, что подходят почти к любой эпохе. Вот и время княжения Андрея Боголюбского они словно бы подразумевают и вполне могли бы стать эпиграфом к рассказу о нём.

Почему же случилось такое? Почему столь чудовищная смерть и посмертное поругание выпали на долю одного из самых выдающихся правителей в истории Русского средневековья?

Не будем спешить с ответами. К тому же признаемся сразу: однозначных и чётких, а тем более устраивающих всех ответов на эти вопросы мы всё равно так и не сумеем отыскать. В этой страшной развязке сокрыт извечный парадокс истории. И здесь же – одна из главных загадок в личности самого князя Андрея Юрьевича. Кем он был на самом деле? Кем вошёл в историю России? Устроителем и собирателем Руси, предтечей будущих русских самодержцев, великих князей и царей московских, как полагали московские книжники XV–XVI веков, а вслед за ними и многие историки? Ревнителем православной веры, с юности думавшим о Божественном больше, нежели о земном, и подчинившим всю свою жизнь служению Богу и торжеству Православия, каковым и по сей день почитают его, причтённого к лику святых, воцерковлённые люди? Или тираном и деспотом, гордецом и властолюбцем, готовым на всё ради достижения единственной цели – установления собственной власти? Ведь и такой взгляд на княжение Андрея Боголюбского присутствует в трудах историков, а отчасти и в свидетельствах современников. Или, как это обыкновенно бывает, в личности князя соединилось всё вместе: и первое, и второе, и третье? А может быть, и ещё многое другое?

О князе Андрее Юрьевиче написано немало, личность его давно привлекает к себе внимание историков[3]. И у каждого автора – свой Боголюбский, а значит, и свои ответы на те вопросы, что обозначены выше.

Так нужна ли ещё одна книга о нём?

И на этот вопрос трудно дать однозначный ответ – тем более мне, её автору. Наверное, всё-таки нужна. Хотя бы потому, что не установленными до сих пор остаются очень многие факты биографии князя, очень многие обстоятельства его жизни и политической деятельности, в том числе и такие факты и такие обстоятельства, которые имеют первостепенное

Николай Иванович Глазков (1919–1979).

Назову лишь издания, которые целиком или большей частью посвящены биографии князя: